更新日:

業務効率化の方法9選!進め方やポイントも徹底解説

「業務効率化にはどんな方法があるのか?」

「自社の場合、どんな業務効率化の方法があるのか」

業務効率化の方法として、以下の9つを挙げました。

- 業務時間を短縮させる

- マニュアルを作成する

- 書類を電子化する

- 承認作業を電子化する

- アウトソーシング(外部委託)する

- 業務を自動化する

- 人員配置を最適化する

- リモートワークを導入する

- 情報共有を円滑化する

上記のどの方法もコストの削減や、作業時間の短縮をはじめとした業務の効率化が可能です。しかしどれでもいいというわけではありません。

自社に合っていない方法を選んだりポイントを押さえないまま始めたりすれば、社内に浸透しないだけでなく余計にコストがかかったり、社員の負担が増えてしまいます。

そこでこの記事では、

- 業務効率化の方法9選

- 【ケース別】業務効率化の方法の選び方

- 業務効率化を進める際の2つのポイント

- 業務効率化の進め方3STEP

について徹底的に解説していきます。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1.業務効率化の方法9選

業務効率化の方法は大小関わらずたくさんありますが、ここでは9つに絞って解説していきます。

具体的にどんな業務効率化につながるのか、またどんな場合におすすめなのか、役に立つツールやシステムも説明しているので、ぜひ参考にしてみてください。

1-1.業務時間を短縮させる

業務効率化の方法はたくさんありますが、まずは業務時間の短縮法を2つ紹介します。比較的簡単な方法かつコストもかからないので、チームや部署の中でぜひ試してみてください。

1-1-1.ポモドーロテクニックを活用する

ポモドーロテクニックは時間管理術の1つです。25分間の作業時間と5分の休憩を繰り返すことで、効率よく業務を行えます。

たとえばデスクワークの場合、一旦仕事を始めてしまうと切りのいいところまで進めてしまう人も多いかと思います。しかし人の集中力が持続するのは20分前後とも言われています。そのため20分前後作業して集中力が切れる頃に数分休憩する、といったルーティンを導入すると作業効率が上がるでしょう。

チームや部署で取り入れる場合は、まず各メンバーが抱えているタスクをポモドーロテクニックを使って進めてみてください。その際にポモドーロ(25分間の作業時間と5分の休憩)を何回繰り返したのか忘れないよう、各メンバーにはメモなど使って記録させます。

そして終業前にタスクの進捗状況と、ポモドーロの回数を確認してみてください。各タスクにかかる時間が明確になり、ムダのない業務スケジュールを計画できるため、結果として全体の業務時間も短縮できるでしょう。

集中力が切れやすい人や、ダラダラと仕事をしてしまう人が多いと感じているチームや部署は、ぜひ取り入れてみてください。

1-1-2.「独自の締め切り・業務終了時間」を設定する

仕事の締め切りまで余裕があったにも関わらず、気づけば締め切りギリギリまで時間がかかってしまった、なんて経験ありませんか?「パーキンソンの法則」といって、どんなに時間的な余裕があっても、人は与えられた時間を目一杯使ってしまう傾向があるそうです。

そのため業務の時間を短縮したければ、以下のように「部署独自の締め切り」や「チーム独自の業務終了時間」をあらかじめ決めておくことをおすすめします。

部署独自の締め切り

たとえばシステム修正の納期が1週間後の場合、納品先が提示した納期より2日前に修正が終わるよう部署内の締め切りを設ける。

チーム独自の業務終了時間

たとえば会議の時間をいつも1時間と設定している場合、40分で終わるようにチーム内の終了時間を決めておく。

いつも締め切りギリギリに仕事を終わらせる人が多い部署や、業務時間を大幅に超えて他の業務に支障が出る、もしくは残業になってしまうチームは、ぜひ取り入れてみてください。

参考:「科学的に自分を思い通りに動かすセルフコントロール大全」堀田 秀吾、木島 豪 著

1-2.マニュアルを作成する

もし各業務のマニュアルがない場合、人によってやり方が異なったり、工程が抜けてしまったりといった問題が起こり得ます。その結果、分からない箇所をいちいち他の社員に聞いたり、修正に時間がかかったり、場合によっては一からやり直したりと手間がかかりますよね。

また新人教育や社内研修の際にマニュアルがないと、社員一人ひとりの能力やスキルに差が生じる可能性もあります。研修担当者によって教える内容も異なってしまうため、会社に不信感を抱かれやすくなるかもしれません。

しかし各業務のマニュアルを作成することで、判断基準が明確になり、かつ業務のやり方を統一できます。そのため業務にかかる時間を短縮できたり、社員の能力などのムラも減らせたりと、業務の効率化につながるでしょう。

もし社員によって業務のやり方が異なる場合は、マニュアルを作成してみてください。

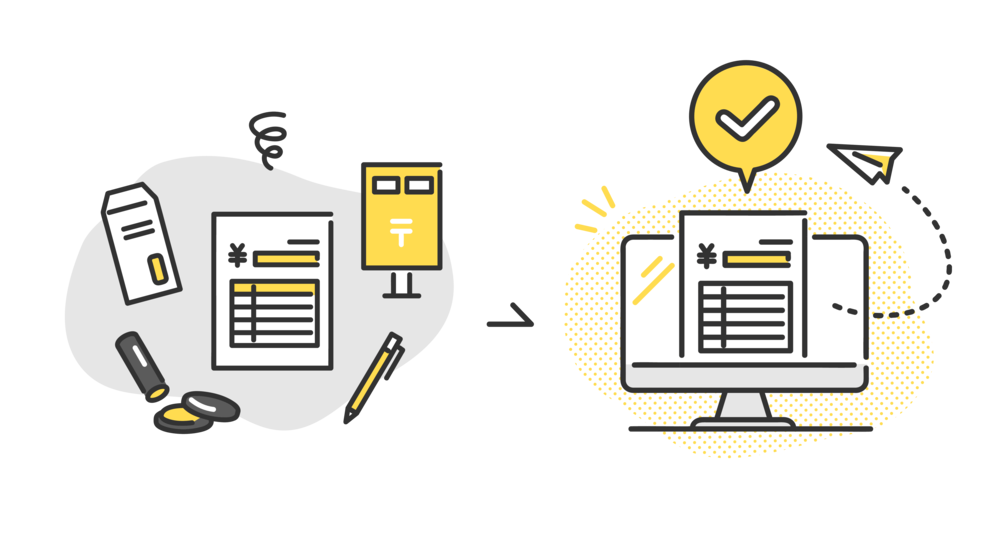

1-3.書類を電子化する

請求書や領収書、契約書、企画書など、業務に必要な書類はたくさんあります。しかしすべての書類を紙のまま保管するとなると、以下のような問題が発生します。

コストの問題

印刷用紙やインク、印刷機の維持費がかかる

場所の問題

書類を保管しておくスペースが足りなくなる

労力の問題

必要な書類を探すのに、手間や時間がかかる

上記のような問題を解決するためには、書類の電子化をおすすめします。

書類を電子化すれば、コストを削減できるほか、保管スペースも必要ありません。また業務に必要な書類を探す際に、キーワード検索などを活用すれば、スムーズに書類を見つけることが可能です。

書類の管理に問題を感じている場合は、ぜひ書類の電子化を検討してみてください。

「紙と印鑑」で行っていた契約業務を「オンライン」で完結。電子契約サービスはこちらから

1-4.承認作業を電子化する

たとえば取引先との契約を結ぶ際や高額な備品を購入する際など、直属の上長や各部署の部長に承認してもらう必要があるかと思います。

しかしリモートワークの場合や上長や部長が不在の場合、すぐに承認が降りるとは限りません。そのため業務が滞ってしまうケースも多々あります。また支店から本部へ承認をお願いする際は、書類を郵送して返送してもらうといった手間もかかります。

そこでおすすめなのが、承認作業(ワークフロー)の電子化です。印鑑の押印や署名による承認作業をシステム上で行うことで、以下のような効果が期待できます。

- 承認者が外出中でも承認できる

- 本部への返送のコスト、手間を削減できる

- 承認待ちの時間が減り、業務スピードが上がる

承認作業の手間によって業務に支障が出ている場合は、承認作業の電子化を取り入れてみてください。

社内稟議の申請・承認はPCやスマーフォンで。ワークフロー機能も備えたグループウェアはこちらから

ここまで記事を御覧いただいた上で、

「書類の電子化などわかってはいるけど導入がむずかしい」

「自分で調べて対応する時間がない」

「一旦、詳しい人の話を聞いたうえで判断したい」

とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

1-5.アウトソーシングする

緊急度や重要度の低い業務、専門知識を要する業務は、思い切ってアウトソーシング(外部委託)してみましょう。部署の業務を丸ごと委託できる場合もあれば、業務の一部分をピンポイントで業務を委託できる場合もあります。

たとえば「経理業務を丸ごと委託したい」といった場合や、「人事部の採用業務だけを委託したい」といった場合など、状況に合わせて外部への委託が可能です。

またアウトソーシングをすることで、以下のような業務効率化が見込めます。

- コスト削減:時間単価ではなく成果単価で依頼できる場合が多いため、人件費の削減につながりやすい。

- 社員の負担軽減:情報システム部のように専門知識が必要かつ負担が大きい部署の場合、アウトソーシングすることで、社員の負担を軽減できる。

もし誰でもできるような簡単な業務に時間を取られている場合や、専門知識が必要な業務にも関わらず適した人材がいない場合は、アウトソーシングして業務の効率化につなげましょう。

1-6.業務を自動化する

単純な手作業や入力作業といった定例業務は、システム化などによる自動化をおすすめします。今まで人が行っていたアナログな定例業務のシステム化やツールを活用して自動化し、効率化を図りましょう。

たとえば人事労務業務や、商品の受発注管理、定型的な問い合わせへの対応などのある程度形が決まった業務は、システム化・ツール導入による効率化を図れます。

業務の自動化による、効率化で下記のような効果につながります。

作業時間の短縮

業務の一部を自動化することで、作業時間を大幅に削減できる

人件費の削減

作業にかかっていた時間を短縮できるため、人件費の削減につながる

ミスの防止

人ではなくシステムによって作業が行われるため、手作業や手入力の際に起こっていたミスがなくなる

アナログかつ簡単な作業に時間を取られている場合や、ミスによって業務に支障が出ることが多い場合は、業務の自動化を検討してみてください。

入社手続や年末調整といった様々な人事労務業務を効率化する人事労務ソフトはこちらから

1-7.人員配置を最適化する

どこの企業においても、社員によって業務の得意不得意があるほか、部署によって必要なスキルや知識も異なります。

そのため人員配置が適切でないと、社員のストレスが溜まり離職につながる可能性があります。また不得意な業務に従事することで想定している業務時間よりも長くかかってしまうなど、各社員のパフォーマンスが低下し、結果、全体的な生産性も低くなるケースもあるでしょう。

人員配置を最適化することで、以下のようなメリットがあります。

- 社員のモチベーションの低下や不満が少なくなり、人材の流出を防げる

- 個々のパフォーマンスが向上し、社員の成長につながるだけでなく、会社全体の成長やビジネスの成功につながる

また個々に適した人員配置だけでなく、それぞれの課題や問題を解決するための人員配置も重要です。

たとえば人員が足りていない部署がある場合は適切な人数を配置することで、残業が減ったり休暇をきちんと取れたりすることで、社員のモチベーションアップにつながります。

社員のモチベーションやパフォーマンスに問題を感じている場合は、人員配置の最適化に注力してみてください。

人材データの管理や見える化を通した、戦略的な人事の意思決定を支えるタレントマネジメントシステムはこちらから

1-8.リモートワークを導入する

「働き方改革」の推進によりリモートワークを導入する企業が増えたとはいえ、まだ踏み切れていない企業もいるのではないでしょうか?リモートワークは働き手側に多くのメリットがありますが、企業側にも多くのメリットがあります。

たとえばリモートワークを導入することで、以下のような効果につながります。

コスト削減

テレワークシステムなどの導入コストはかかるが、長期的に見れば、交通費や電気代、設備代、オフィス賃料などのコスト削減につながる。

業務時間の短縮

たとえば営業の場合は営業先の企業へ移動しなければならなかったが、リモートワークであればオンラインで商談可能。そのため今まで移動に費やしていた時間が0に。

またリモートワークを導入するとなると、書類の電子化やクラウドシステムの導入は避けられません。その結果、デジタル化が進み業務効率化につながります。

まだオフィスで働くことが主流な企業は、ぜひ本格的なリモートワークの導入を考えてみてください。

リモートワークについてもっと知りたい方は下記記事をご覧ください。

テレワークの主な勤怠管理方法は3種類|システムの導入がベストな理由

初心者必見!テレワークで役立つツールをおすすめ度とともに解説

営業の業務に関する業務効率化については下記でも解説しています。

営業の業務効率化を進めるメリットは?業務効率化に役立つ4つの方法や進め方をご紹介!

1-9.情報共有を円滑化する

情報共有を円滑にすることは、業務効率化において重要です。たとえば以下は、情報共有が上手くいっていない場合に、どんな影響があるのかの例です。

部署間で使っている管理システムがバラバラな場合

必要なタイミングで必要な情報を確認できないので業務が滞る

情報や知識が文章として共有されていない場合

口頭でしか説明できないため、異動や退職時の引き継ぎの際に伝わりにくい

他の拠点や社員のノウハウやマニュアルが共有されていない場合

各拠点や社員によってスキルや能力に差が出やすい

情報共有システムの統一やツールを導入することで、部署や社員間の情報共有がスムーズになり、以下のような業務効率化につながります。

- 必要なタイミングで必要な情報を確認できる

- 引き継ぎ業務をスムーズに行える

- 支店や社員それぞれのノウハウや知識の統一化を図れる

情報や知識の共有が上手くいっておらず業務が非効率になっている場合は、情報共有が円滑になるようツールやシステムを活用してみてください。

メール、電話、会議など仕事で必要なコミュニケーションをより効率的にするビジネスチャットはこちらから

2.業務効率化の方法の比較

1章ではどんな業務効率化の方法があるかを紹介しましたが、実際にどの方法を取り入れればいいか、まだイメージがつかない人もいるかと思います。

そこで以下に、1章で紹介した業務効率化の方法を比較できる表を載せています。それぞれのコストや効果を比較して、どの業務効率化の方法を導入すべきか参考にしてみてください。

| 業務効率化の方法 | 必要なツールなど | 効果 |

|---|---|---|

| 業務時間を短縮させる | ポモドーロテクニック法 「独自の締め切り」法 |

業務時間の短縮 |

| マニュアルを作成する | マニュアル作成ツール | 業務にかかる時間の短縮 社員の能力の差を軽減 |

| 書類を電子化する | 電子契約システム | 印刷用紙やインク、印刷機の維持費などの削減 書類を探す手間や時間の軽減 |

| アウトソーシングする | ― | 人件費の削減 社員の負担を軽減 |

| 承認作業を電子化する | グループウェア(ワークフロー機能) | 書類郵送や返送のコスト、手間の削減 業務スピードの向上 |

| 業務を自動化する | 人事労務ソフト | 作業時間の短縮 人件費の削減 |

| 人員配置を最適化する | タレントマネジメントシステム | 人材流出の防止 残業や休暇未消化など社員のムリを軽減 |

| リモートワークを導入する | グループウェア | オフィスにかかるコストの削減 業務時間の短縮 |

| 情報共有を円滑化する | ビジネスチャット | 引き継ぎ業務のスムーズ化 社員のノウハウや知識などのムラを軽減 |

3.【ケース別】業務効率化の方法の選び方

前章ではさまざまな業務効率化の方法を比較しましたが、この章ではさらにイメージしやすいよう、具体的な以下の3つのケースを使って業務効率化の方法の選び方を解説します。

- 領収書や請求書の処理に時間を取られる

- 社員が定着せず離職率が高い

- コア(クリエイティブ)な業務に集中したい

ケースによっては1つの業務効率化の方法を利用する場合もあれば、複数の方法を掛け合わせて業務効率化を図る場合もあります。

ぜひ自社の現状の課題をイメージしながら、読み進めてみてください。

3-1.領収書や請求書の処理に時間を取られる

主に経理部署が抱える悩みの一つに、領収書や請求書の処理が挙げられます。とくに中小企業の場合、人員が少ないにも関わらず処理しなければならない書類が多く、一人ひとりの負担が大きいことが多いです。

経理はルーティン作業と思われがちですが、法改正や税制度の変更が起こる度に情報収集し、ルールを変更して社内に説明するなど、他にもやることはたくさんあります。よってできる限り経理の業務は効率化すべきでしょう。

経理の業務はアウトソーシングも可能ですが、コストの面や手軽さを考えると、まずは書類の電子化から始めるのがおすすめです。

たとえば経費精算システムを導入すれば、申請側はシステム上に精算内容を打ち込むだけで申請ができ、処理側も紙の領収書を扱うことなく処理が可能です。処理内容はシステム上に記録されるため、管理面でも効率化が図れます。

そのため今まで作業にかかっていた時間を、新たな情報収集や学習の時間に充てられます。もし領収書や請求書の処理によって業務が非効率的になっている場合は、ぜひ書類の電子化を検討してみてください。

3-2.社員が定着せず離職率が高い

社員がなかなか定着せず離職率が高い原因は様々ですが、近年、「働き方改革」が大半の企業で謳われていることもあり、1つの企業で定年まで働くより「自分に合った働き方ができる企業に転職したい」と思う人が増えています。

そのためせっかく時間やコストをかけて教育してきた人材でも、転職してしまう可能性があります。

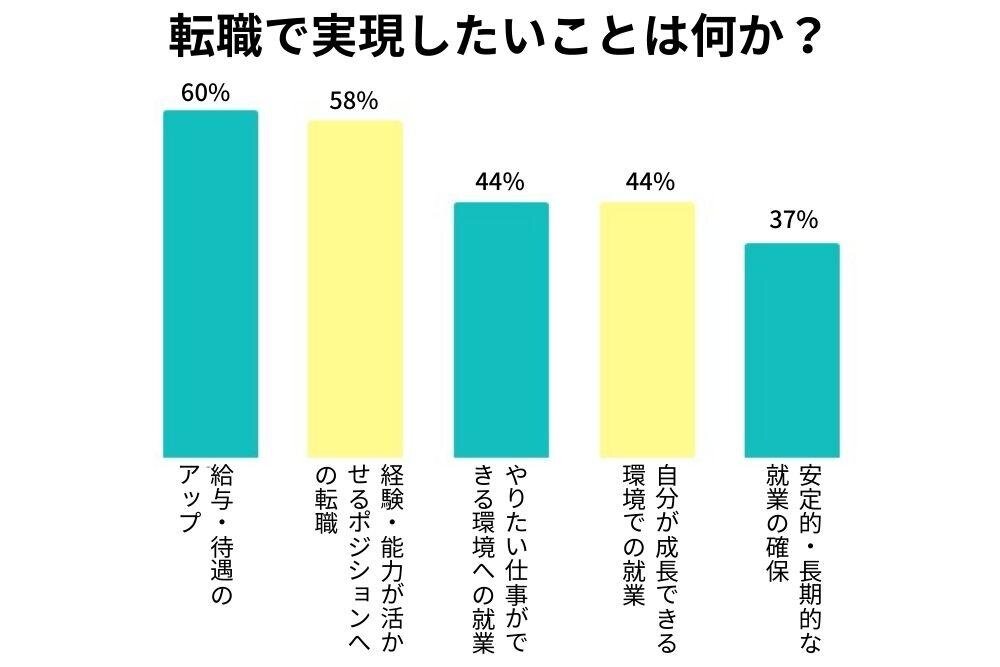

それを引き留める手段の1つとして、人員配置の最適化がおすすめです。たとえば以下のグラフを参考に考えてみましょう。

参考:ユーザーアンケート | 集計結果「ミドルの転職理由について」/enミドルの転職(2022年10月27日)

上記はenミドルの転職が2020年に行った「ミドルの転職理由」のデータを基に作成したグラフです。2,950人に「転職で実現したいことは何か?」を調査した結果です(複数回答あり)。

グラフを見てみると、2位が「経験・能力が活かせるポジションへの転職」、4位が「自分が成長できる環境での就業」とあります。裏を返せば、今勤めている企業で「自分の経験や能力が活かせるポジションで、自分が成長できる環境」が実現できれば、離職を防げる可能性があるということです。

リモートワークを導入して社員が柔軟に働けるようにしたり、業務の自動化やアウトソーシングをはじめとした方法で、社員の負担を減らしたりすることも大切ですが、離職を防げる可能性が高いのは人員配置の最適化でしょう。

そのため離職率が高くて困っている場合は、社員一人ひとりの経験や能力を充分に考慮した人員配置や、個々のパフォーマンスが向上し社員の成長につながるような人員配置を検討してみてください。

3-3.コア(クリエイティブ)な業務に集中したい

中小企業の場合、社員一人ひとりがいろいろな業務に携わることが多いかと思います。それぞれに非効率な業務や定期的に発生する定例業務があった場合、注力すべきコアな業務に集中できないですよね。

そんな場合は、アウトソーシングや業務の自動化を検討してみてください。

たとえば、問い合わせ対応や商品の発送業務といった人手を割かれがちなものについては、以下のようににアウトソーシングや自動化を活用することによりコア業務の時間を抽出できます。

問い合わせ対応

- アウトソーシング:カスタマーサポート代行や、より専門性の高い受け答えが可能なテクニカルサポート代行に依頼

- 業務の自動化:ヘルプデスクツールを導入して、企業のサイトに自動で受け答え可能なチャットボットを設置

商品の発送業務

- アウトソーシング:検品や在庫管理、梱包、出荷など一連の作業を引き受けてくれる物流代行サービスに依頼

- 業務の自動化:注文確認メールや発送メールの自動送信、出荷指示の自動化が可能なシステムの導入

もし生産性の低い業務や専門知識が必要な業務によって、コアな業務に注力できていない場合は、ぜひアウトソーシングや業務の自動化を検討してみてください。

業務効率化のツールについては下記で解説しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。

業務効率化ツールとは?種類一覧、ニーズ別おすすめ10選など解説

4.業務効率化を進める際の2つのポイント

自社に合った業務効率化の方法が分かっても、以下のポイントを押さえた上で進めなければ、余計にコストや時間がかかるだけでなく、社員への負担も大きくなってしまいます。

- 不要な業務は効率化ではなく無くしてしまうことも考える

- まずは小規模から始めてみる

以下でそれぞれについて解説していくので、業務効率化を進める際の参考にしてみてください。

4-1.不要な業務は効率化ではなく無くしてしまうことも考える

業務効率化を検討するにあたって、まずは業務フローや業務の頻度を見直し、業務そのものが本当に必要かを確認しましょう。不要な業務を無くし、本当に必要な業務について効率化を検討することが重要です。

たとえば「朝礼」では上司からの挨拶や1分間スピーチ、目標の確認などに加え、引き継ぎや新しい情報の共有など工程が多いですよね。しかし上司からの挨拶や1分間スピーチといった工程は、本当に毎回必要でしょうか?

目標の確認や引き継ぎ、情報の共有も、引継帳や情報共有システムなどを活用すれば、朝礼で長い時間をかける必要はありません。このように業務フローを見直せば、一部の工程を減らせるもしくは、業務自体をなくせる場合があります。

また業務の頻度の適正化については、「会議」を例に考えてみましょう。たとえば部署やプロジェクト、チームなどの会議が1週間に1回設定されている場合でも、とくに進展がない週に関してはムリに開催する必要はありません。

情報共有システムやチャットツールを使って進捗状況だけは常に確認しつつ、新しいプロジェクトや企画のアイデア出しなど、直接話し合う必要のある場合のみ会議を開催すれば、会議の頻度を減らせます。

このように業務効率化にあたっては、まずは業務フローや業務の頻度を見直し本当に必要な業務だけを残しましょう。

4-2.まずは小規模から始めてみる

業務効率化を進める際は、まずは小規模から始めることが重要です。

基本的に人は現状維持を好みます。課題意識を自分事として捉えていなければ、新しいアイデアを取り入れることに消極的な場合が多いです。

そういった消極層を納得させるためにも、1部署や1チームといった小単位のグループで業務効率化施策を施行的に実施し、成功体験を作りましょう。成功実績ができれば消極層の納得も得られ、組織全体に施策を展開しやすくなります。

また特にシステム導入を伴う場合は、導入した結果自社には合わず効果が出ないといったことがよく起きます。いきなり組織全体で進めてしまうのではなく、スモールスタートで想定した効果が出るかを検証するのがいいでしょう。

5.業務効率化の進め方3STEP

ここまでの説明を踏まえた上で、業務効率化を実際に進めてみようと考えている人もいるかと思います。

そこで本章では実際にどのように進めていくのかを、以下3つのステップにまとめてみました。

Step1:「ムリ・ムダ・ムラ」を洗い出す

Step2:効率化する業務を1つ選ぶ

Step3:業務効率化施策を実施して効果を検証する

以下で1つずつ説明しているので、参考にしてみてください。

Step1.「ムリ・ムダ・ムラ」を洗い出す

まずは業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を洗い出しましょう。以下を参考にして考えてみてください。

ムリ:休日出勤や残業が当たり前になっている

ムダ:コストや時間がかかりすぎている、人員が多すぎる

ムラ:社員によって業務のやり方やノウハウが異なる

業務の「ムリ」は社内アンケートなどを使えば、不満として上がってきやすいです。

しかし業務の「ムダ」や「ムラ」については、表面化していないケースが多くあります。そのため各業務フローや現在使っているツール、人員体制の見直し、社員個々のスキルや能力がどの程度なのかを確認することをおすすめします。

Step2.効率化する業務を1つ選ぶ

各業務の課題を洗い出したら、該当するすべての業務の効率化を進めるのではなく、1つに絞りましょう。以下3つの基準を参考にして、効率化する業務を選んでみてください。

効果を測定しやすい業務

スタートして1.2ヵ月で成果が出やすい業務など

毎回定められた手順で行える業務

クリエイティブな業務ではなく、マニュアルさえあれば誰でもできる業務など

問題の発生頻度が多い業務

高い頻度で「ムリ・ムダ・ムラ」が生じる業務など

Step3.業務効率化施策を実施して効果を検証する

1章の「1.業務効率化の方法9選」を参考にして、自社に合った業務効率化施策を実施し、実際に効果がどれだけあったのかを検証しましょう。

たとえば業務のやり方やノウハウが社員によって異なっている場合は、マニュアル作成や情報共有ツールの導入が適しています。このときに効果を測定するため、業務にかかる時間や、成果物のレベルなど分かりやすい目標を決めておくとよいでしょう。

1、2ヵ月後に効果があったのかを検証していきます。定めておいた目標を達成できたのかをチェックし、達成できなかった場合に関しては、何が原因なのかを分析しましょう。

もし全体的に効果があまり認められない場合は、マニュアルの見直しや情報共有ツールの操作性などをチェックします。また社員から「どこが分かりにくいか」「どこが使いにくいか」など意見を集めることも、改善策を立てるにあたって重要なポイントです。

このように施策を実施するだけでなく、導入後の効果の測定や改善を繰り返すことで、組織の目指す業務効率化につながります。

6.業務効率化を進める上で悩む場合は、コンシェルジュに相談するのがおすすめ

ここまで業務効率化の方法や、実際の進め方など解説してきましたが、中には自社だけで業務効率化を進めることに不安がある人もいるかと思います。

たとえば、以下のような不安や悩みを抱えていませんか?

- 「常に人員不足なので、業務効率化に特化して動ける人がいない」

- 「自分たちだけで現状の課題にあった方法を選べるか不安」

- 「サービスやツールが多すぎて、どれが自社に適しているのか分からない」

もし上記のような不安や悩みを抱えている場合は、デジタル化やDXに特化したコンシェルジュに相談することをおすすめします。

1章でご紹介した通り、業務効率化の方法の多くは、デジタルツールやサービスの活用によって業務の効率化が実現可能です。

そのためデジタル化やDXに特化したコンシェルジュに相談すれば、自社の課題に合った業務効率化の方法を提案してくれるほか、さまざまなデジタルツールやサービスの中から自社に合ったものを厳選して紹介してくれます。

もし業務効率化を進める上で不安や悩みがある場合は、自社だけで解決しようとせず、専門のプロに相談してみてください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

7.まとめ

本記事で解説した業務効率化の方法は、以下の9つです。

- 業務時間を短縮させる

- マニュアルを作成する

- 書類をすべて電子化する

- 承認作業を電子化する

- アウトソーシングする

- 業務を自動化する

- 人員配置を最適化する

- リモートワークを導入する

- 情報共有を円滑化する

業務効率化の方法は、以下のようにケース別で選んでみましょう。

- 領収書や請求書の処理に時間を取られる

- 社員が定着せず離職率が高い

- コア(クリエイティブ)な業務に集中したい

業務効率化を進める際は、以下のポイントを意識してみてください。

- 不要な業務は効率化ではなく無くしてしまうことも考える

- まずは小規模から始めてみる

業務効率化を進める場合は、以下の3STEPを参考にしてください。

Step1:「ムリ・ムダ・ムラ」を洗い出す

Step2:効率化する業務を1つ選ぶ

Step3:業務効率化の方法を導入して効果を検証する

それぞれの方法がどんな業務効率化につながるのか、またどんな場合におすすめなのか、効率化を進める際のポイントをよく理解した上で、自社に合った業務効率化の方法を選んでみてください。

また、下記記事では総務に関する業務効率化について詳細を解説しています。担当部署の方など、ご興味ある方はぜひ読んでみてください。