更新日:

モダナイゼーションとは?取り組むメリットと6つの手法を解説

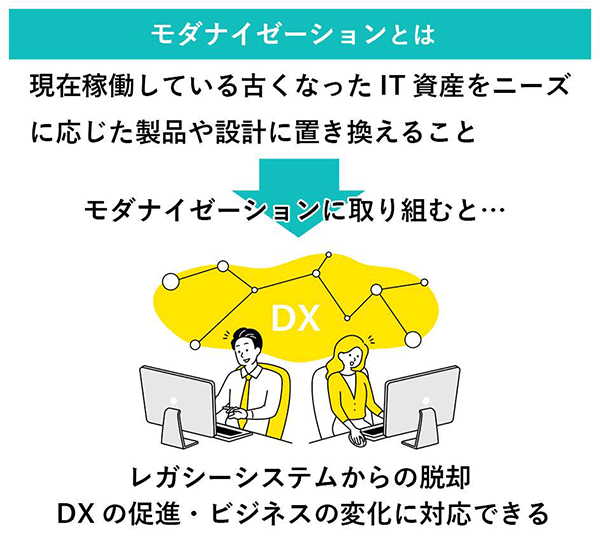

モダナイゼーション(Modernization)とは、現在稼働しているIT資産をニーズに応じた製品や設計に置き換えることです。

現在、日本の企業では老朽化しているシステムや複雑化しているシステムを使い続けていることが問題視されています。

古いシステムには、業務負担の増加やセキュリティの低下などさまざまな問題が潜んでいるからです。そこで自社のIT資産を一度整理し課題を抽出したうえで、ニーズに応じたシステムや仕組みに置き換えていくことがモダナイゼーションの取り組みです。

モダナイゼーションにはさまざまな手法や適正な手順があるので、モダナイゼーションへの理解を深めてから取り組むことが欠かせません。そこでこの記事では、モダナイゼーションの概要や取り組むメリット、具体的な手法などをまとめて解説していきます。

この記事を読むと分かること

- モダナイゼーションとは

- モダナイゼーションに取り組む4つのメリット

- モダナイゼーションによるリスクを理解することも必要

- モダナイゼーションの6つの手法

- モダナイゼーションを実施する手順

この記事を最後まで読めばモダナイゼーションの手法や実施方法が把握でき、自社の現状に応じて取り組めるようになるかと思います。モダナイゼーションはDXを推進するうえで重要となるので、ぜひ参考にしてみてください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1.モダナイゼーションとは

冒頭でも触れたように、モダナイゼーション(Modernization)とは現在稼働している古くなったIT資産(ソフトウェアやハードウェア)をニーズに応じた製品や設計に置き換えることです。近代化を意味する英語訳の「モダナイゼーション」と区別するために、ITモダナイゼーションやシステムモダナイゼーションと呼ぶこともあります。

ITによる社会変革は目覚ましいものの、現代の日本企業には「会社の基盤システムは数十年変わらない」「長年同じソフトウェアを使用している」などの問題があります。

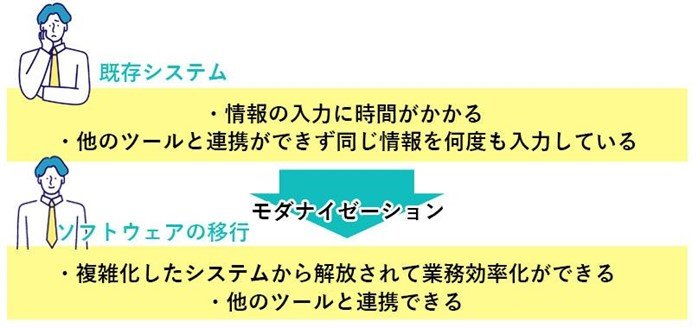

例えば、古いソフトウェアを使用して顧客管理をしているとしましょう。情報入力に時間がかかるのはもちろんのこと、他のシステムとの連携ができません。最新のソフトウェアに移行できれば、業務効率化や情報の有効活用ができるでしょう。

このように、モダナイゼーションは社内のIT資産を整理して活用できる部分は残しながら、現在の社会やニーズに適合するように置き換えていきます。

「2.モダナイゼーションに取り組む4つのメリット」で詳しく解説しますが、モダナイゼーションを進めることで業務効率化やコスト削減など多くの課題解決につながります。

1-1.DXの推進にはモダナイゼーションが欠かせない

実はDXを推進するためには、モダナイゼーションが欠かせません。DXとは簡単に言うと、全体の業務や製造プロセスをデジタル化し、顧客起点の価値創出するための議場やビジネモデルの変革のことです。

新たな価値を創出するためにデジタル化を進めるには、レガシーシステム(古い技術や仕組みで構築されているシステム)からの脱却が欠かせません。

例えば、営業活動を効率化し顧客に付加価値を提供する時間を創出したいと考えたときに、他のツールと連携できない・限られた人材しか操作ができない基盤システムを使用していたとします。

この基盤システムを使用したまま営業活動の効率化を進めたとしても、いつかは業務効率化を阻害しているレガシーシステムと向き合わないと先に進めません。

レガシーシステムから脱却できれば他ツールとの連携や社外からのアクセスなど今の基盤システムでは実現できないことを検討でき、働き方の大きな変革へとつながります。そのため、DXを推進するうえでもモダナイゼーションは欠かせないポイントとなっているのです。

- DXに取り組みたいと考えている

- DXを進めたいがどこから取り組めばいいのか迷っている

という場合には、モダナイゼーションを理解しておくとDXが推進しやすくなります。

1-2.マイグレーションとの違い

モダナイゼーションと似ている言葉に、マイグレーション(Migration)があります。結論から言うと、マイグレーションはモダナイゼーションの手段の一つです。

マイグレーションとは、現在使用しているシステムの性能や機能は変更しないで別の環境に移行することです。例えば、現在の基盤システムの機能やシステムは維持したままオンプレミス環境からクラウド環境に移行することが該当します。

モダナイゼーションを実施する場合に現在使用しているIT資産によっては、マイグレーションの領域である環境の移行が必要です。

| モダナイゼーション | マイグレーション | |

|---|---|---|

| 英語訳 | 現代化・近代化 | 移行・移転 |

| 概要 | 現在のIT資産をニーズに応じた製品や設計に置き換える | 現在使用しているシステムの性能や機能は変更しないで別の環境に移行する |

| 関係性 | - | モダナイゼーションの手段 |

つまり、モダナイゼーションを実現するための手段として、マイグレーションを活用することがある関係性となります。

2.モダナイゼーションに取り組む4つのメリット

モダナイゼーションに取り組むメリットとしては、次の4つがあります。

モダナイゼーションに取り組む4つのメリット

- 2025年の崖の対策ができる

- 業務効率化ができる

- ビジネスの変化に対応できる

- コスト削減につながる

なぜ今モダナイゼーションに取り組むべきなのか把握するためにも、参考にしてみてください。

2-1.2025年の崖の対策ができる

2025年の崖とは多くのレガシーシステムが残存した場合に、2025年以降に経済の停滞や経済損失が起こることを危惧した言葉です。2025年の崖では、主に下記の点が問題視されています。

2025年の崖の主な問題点

- レガシーシステムを扱える人材の不足

- レガシーシステムの保守管理ができる人材が不足し費用が高騰する

- セキュリティリスクの増加

- レガシーシステムでは市場の変化に対応しきれず競争力が低下する

モダナイゼーションを実施すると、既存システムやソフトウェアの状況に応じて2025年の崖の対策ができます。

例えば、複雑化したレガシーシステムは保守管理やシステムを理解している人材が限定され、セキュリティリスクが高まります。セキュリティ強化を視野に入れてモダナイゼーションに取り組めば、2025年の崖を迎える前に適切な対策を実施できるでしょう。

2025年の崖が克服できないと、2025年以降は現在の3倍もの経済損失が起こると危惧されています。モダナイゼーションに取り組むことは、社会的な問題解決につながります。

2-2.業務効率化ができる

レガシーシステムは利便性が低い部分が多く、業務がスムーズに進まない原因となっていることがあります。例えば、複雑なシステムを理解している従業員が数人しかおらず作業が属人化している場合は、担当者がいないと作業が進みません。

また、社内の各システムが分断されておりシステム間での連携ができないと、同じ情報を何度も入力しなければなりません。レガシーシステムを使い続けている限りは、これらの問題が解決できないのです。

モダナイゼーションに取り組むと現在の課題を把握したうえで、レガシーシステムからの脱却が図れます。その結果、社内のデジタル環境が整い、システム間の連携やペーパーレス化、属人化の解消などが実現できます。レガシーシステム使用時と比較すると業務工程の簡略化や作業時間の削減ができるため、業務効率化が進められます。

2-3.ビジネスの変化に対応できる

昨今はITによる社会変革が目覚ましく、環境の変化やビジネスの流れが速いです。IT基盤が登場した1970年代は、基盤システムとしてコンピュータを導入することに価値がありました。

現在はIoT(ものとインターネットをつなぐ)やAIを導入しながら、データを活用して付加価値の提供や業務効率化を進めるフェーズに到達しています。レガシーシステムのままでは性能や機能が追いつかず、このような社会の変化に対応できません。一例としては、下記のような対応挙げられます。

- テレワークに対応できない

- セキュリティが強化できずデータ利用が最小限になる

- 基盤システムが老朽化しておりAIやIoTなど最新技術の導入が難しい

ビジネスの変化に対応できないと、市場の中での競争力が低下します。そこで、モダナイゼーションに取り組みビジネスの変化や現在の社会に対応できるようにすることで、新たな価値の創出や付加価値を提供できる基盤を整えます。

2-4.コスト削減につながる

モダナイゼーションは、2つの視点からコストの削減につながります。1つ目は、レガシーシステムを保守管理する費用が不要になることです。複雑化したレガシーシステムは、保守管理ができる人材が不足しています。

そのため、今後は保守管理費用が高騰すると言われています。もちろん、新たなシステムやソフトウェアの導入、維持管理にも費用はかかりますが、長期的な視点で見るとコストの削減につながるでしょう。

2つ目は、人件費の削減です。非効率な作業や属人化している作業が発生するレガシーシステムでは、残業時間が増えたりレガシーシステムが利用できる人材を確保したりとコストがかかります。

務内容に応じて使いやすいシステムやソフトウェアに入れ替えができれば残業時間も減り、最低限の人員で効率よく業務が行えるようになります。

3.モダナイゼーションによるリスクを理解することも必要

ここまでご紹介したように、モダナイゼーションには多くのメリットがあります。DXや業務効率化を検討するうえでは、モダナイゼーションが鍵を握るでしょう。

ただし、モダナイゼーションには、リスクがあることを正しく把握しておくことも大切です。モダナイゼーションに伴うリスクは実施の内容や規模により大きく異なりますが、代表的なリスクとしては下記の3つが考えられます。

| データのリスク | 現在使用しているデータが使用できなくなる 不慮の事故でデータを消失する |

|---|---|

| コストのリスク | 不明な点が多いレガシーシステムでは追加コストがかさむ可能性がある 思ったよりも費用対効果が薄い |

| セキュリティのリスク | 基盤システムの移行や入れ替えは一定のセキュリティリスクが伴う |

とくに複雑化したレガシーシステムを使用している場合は、モダナイゼーションを実施するリスクを明確にしておきましょう。そのうえで対策を検討すると、いざという時に慌てずに済みます。

例えば、システム移行時のデータ消失リスクは、事前にバックアップを取得することでリスク回避ができます。このように、モダナイゼーションのリスクもしっかりと認識し、できる限り回避できるように工夫をすることが大切です。

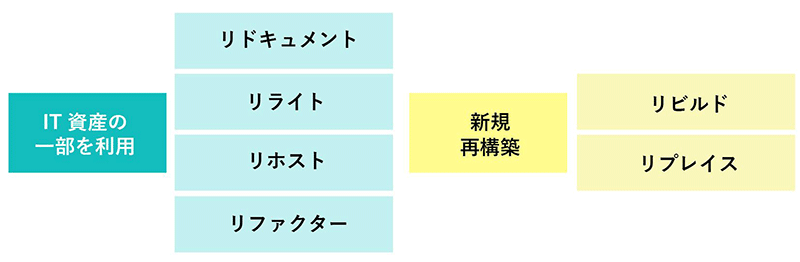

4.モダナイゼーションの6つの手法

モダナイゼーションに取り組むときには、次の6つの手法が検討できます。

| リドキュメント | 情報を可視化してドキュメントを整備する |

|---|---|

| リライト | 古い開発言語を新しい開発言語に置き換える |

| リホスト | サーバーやOSなどITインフラを移行する |

| リファクター | コードを見直し内部構造を最適化する |

| リビルド | 既存システムをベースとしながら全面的に再構築する |

| リプレイス | 既存システムから新しいパッケージに移行する |

どの手法を選択するべきかは、既存システムや企業の課題に応じて大きく異なります。どれか1つの手法を選択する場合もありますが、状況に応じて複数の手法を活用することも考えられます。モダナイゼーションを具体的に進めるためにも、それぞれの手法をチェックしておきましょう。

4-1.リドキュメント

リドキュメントとは既存システムや設計に関する情報を可視化して、ドキュメント(コンピュータで作成した文書や資料)を整備する方法です。

複雑化、ブラックボックス化しているレガシーシステムは、現状を把握できていないことが多いです。そこで、IT資産のプログラムやドキュメント、設計を明確にして、ホワイトボックス化することが目的です。また、既存システムに関する正しい情報を共有し、誤操作や引き継ぎミスを防ぐためにも活用できます。

ただし、リドキュメントはレガシーシステム自体にメスを入れる手法ではありません。レガシーシステムの問題を見つけるためには活用できますが、問題解決には至らないため注意しましょう。

| 概要 | 既存システムや設計に関する情報を可視化してドキュメントを整備する |

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

| 向いているケース |

|

4-2.リライト

リライトとは、古い開発言語を現在主流となっている開発言語に置き換える方法です。言語変換ツールなどを用いて、COBOLをJavaや.NETに置き換えるケースが該当します。

古い言語を使用していると、扱える技術者が減っていきます。保守点検の担い手不足や社内でのスキル継承が難しい側面がありますが、新しい開発言語に置き換えることで扱いやすくなります。

また、古い開発言語から脱却することで開発環境が大きく変わります。例えば、COBOLからJavaに置き換える場合は、Javaアプリケーションが開発できるようになります。業務改善のアプリケーション作成やIoTシステムの開発など、古い開発言語では実現できなかったことが検討できるようになります。

ただし、開発言語により仕様が異なるため、容易に置き換えができるものではありません。重大なプログラミングミスがあるとプログラミングが作動しなくなるので、知識のある技術者と時間をかけて取り組むことが必要です。

| 概要 | 古い開発言語を現在主流となっている開発言語に置き換える |

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

| 向いているケース |

|

4-3.リホスト

リホストとはサーバーやOS、ミドルウェアなどのITインフラを移行する方法です。メインフレームからWindowsサーバーやクラウド環境に移行することが該当します。

開発言語やプログラム、アプリケーションなどには着手せずITインフラ部分のみの移行となるので、比較的手軽に実施できます。

どのレベルのインフラ移行かにより受ける恩恵は大きく異なりますが、メインフレームからクラウド環境に移行した場合はデータの共有や分析、蓄積がしやすくなるメリットがあります。業務環境が大きく変わるので、効率化や生産性の向上につながるでしょう。

一方で、開発言語やプログラムなどのソフトウェアはそのままなので、現状のIT資産によっては問題解決ができない可能性があります。ITインフラだけでなくソフトウェアにも問題を抱えている場合は、リホストのみでは一時的な措置に留まるため注意が必要です。

| 概要 | サーバーやOS、ミドルウェアなどのITインフラを移行する |

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

| 向いているケース |

|

4-4.リファクター

リファクターは、アプリケーションのコードを見直し内部構造を最適化する方法です。不要なコードを削除したり誰でも理解ができるようにコードを整えたりすることが該当します。

レガシーシステムでは複数の従業員が携わり、コードを継ぎ足しながらアプリケーションの運用を行うケースがあります。その結果、不要なコードや複雑なコードが入り交じり、保守点検がしにくい状態となります。そこで、誰でも理解できるように内部構造を整え、保守開発がしやすい状態を効率することがリファクターの役割です。

ただし、リファクターはあくまでも、機能の追加や技術的な修正を伴わない範囲での作業が対象です。コード自体に不具合がある場合やコードが正しく機能していない場合は、リファクターをしたところで根本的な問題解決にはならないので注意しましょう。

| 概要 | アプリケーションのコードを見直し内部構造を最適化する |

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

| 向いているケース |

|

4-5.リビルド

リビルドは、既存システムをベースとしながら、全面的に再構築する方法です。レガシーシステムを廃棄して一から再構築することもできますし、既存システムの機能を使いながら要件に応じて構築し直すことも可能です。

モダナイゼーションの手法の中では最も自由度が高く、現状の課題の解消や業務効率化、DX化の躍進につながるでしょう。例えば、レガシーシステムを一から再構築して、多様な働き方に対応できる基盤を構築することも検討できます。

デメリットとしては大幅な移行や再構築となるため、時間やコスト、労力がかかります。リビルドの範囲によっては業務に支障が出るため、従業員の承諾を得ながら長期的な視点で進めることが必要です。

| 概要 | 既存システムをベースとしながら、全面的に再構築する |

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

| 向いているケース |

|

4-6.リプレイス

リプレイスは、既存のシステムから新しいパッケージソフトウェアに移行する方法です。現状の課題や目的に応じてパッケージ化された製品を導入するため、DX化の躍進や大幅な業務効率化が見込めるでしょう。

先に紹介したリビルドに比べるとパッケージ製品なので柔軟性は劣りますが、コストや手間を削減できるところがメリットです。一方で、リビルド同様に業務プロセスやIT資産の運用を根本から変革する必要があるので、時間と労力がかかります。

| 概要 | 既存のシステムから新しいパッケージソフトウェアに移行する |

|---|---|

| メリット |

|

| デメリット |

|

| 向いているケース |

|

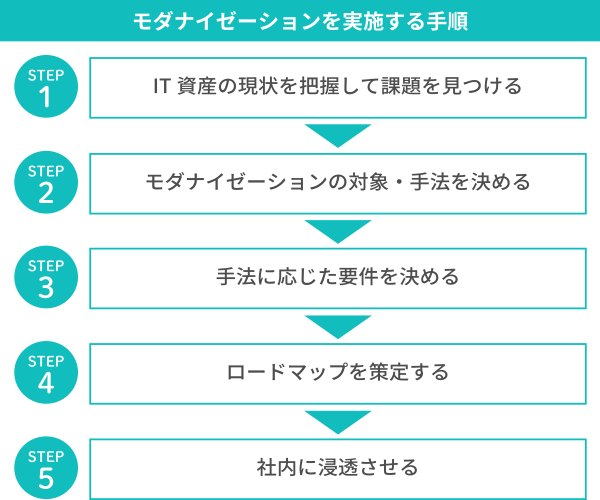

5.モダナイゼーションを実施する手順

最後に、モダナイゼーションに取り組むときの手順を具体的にご紹介します。

モダナイゼーションは規模や手法により負担やコストが大きく異なりますが基本的な手順は変わらないので、参考にしてみてください。

5-1.IT資産の現状を把握して課題を見つける

まずは、現在保有しているIT資産の現状を把握します。IT資産ごとに台帳を作成している場合は、詳細が分かるように準備しておきます。IT資産の現状が分からない場合は、IT資産ごとに下記のような項目を書き出しておきましょう。

IT資産の確認項目の一例

- 契約情報や購入時期

- モデルやシリアルナンバー

- 動作環境

- 使用コード

- ライセンス情報

- バックアップの状況など

続いて、IT資産ごとに課題を検討します。例えば、メインフレームで稼働している基盤システムに、使いにくいという問題があったとしましょう。

このときに「使いにくい」という曖昧な理由のまま進めると、要件定義や手法の選択でつまずくことが多いです。「開発言語が古い」「他のシステムと連携ができない」など、できる限り具体的な課題をまとめておくことがポイントです。

IT資産の課題を把握するときは、実際に使用している従業員にリサーチをすることがおすすめです。日々の業務の中で困っていることや改善したい点を聞いてみると、課題が見えてくるでしょう。

5-2.モダナイゼーションの対象・手法を決める

IT資産の課題が明確になったところで、モダナイゼーションの対象とする範囲を決めます。複数の課題があったとしても、スモールスタートで段階的に実施するほうが失敗などのリスクを軽減できます。

モダナイゼーションの対象が決まったら「4.モダナイゼーションの6つの手法」を参考に、取り組むべき手法を決めます。手法を決めるときには、下記のチェック項目を念頭に置いて考えるといいでしょう。

モダナイゼーションの手法を選ぶときのチェック項目

- 現状の課題を解消できるか

- コストは妥当か

- 従業員の負担や業務への影響

- モダナイゼーションの実施期間は妥当か

5-3.手法に応じた要件を決める

モダナイゼーションの手法が決まったところで、手法に応じて具体的な要件を決めていきます。リプレイスの場合は導入するパッケージ、リライトの場合は置き換える開発言語など自社の課題に応じた具体的な実施内容を検討しましょう。

具体的な要件を決めるときには、「今と同じ要件」「今と同じ機能」など明確な定義をしないで進めることは避けましょう。モダナイゼーションによりIT資産の環境が変わると、今と同じ要件では価値を創出できない可能性があります。

必要な機能や実現したい性能はできる限り細分化して、モダナイゼーションの価値を最大化できるようにすることが大切です。ここまで来ると専門的な知識や技術的な視点が必要になるので、知見のある担当者やベンター企業と進めるケースも検討してみてください。

5-4.ロードマップを策定する

モダナイゼーションを実施するための手法や要件が明確になったところで、ロードマップを策定します。モダナイゼーションの手法によっては、既存システムが使用できない期間が想定されます。

あらかじめロードマップを策定して従業員の同意を得ながら、計画的に進めることが大切です。複数の部署に渡るシステムを移行する場合やシステムの性能自体が変わる場合は、段階的な導入を検討しましょう。

例えば、一部の部署からスタートする、テスト期間を設けるなど、業務への支障ができる限り少なくなる工夫も検討してみてください。

また、ロードマップを策定するときには「3.モダナイゼーションによるリスクを理解することも必要」で触れたようなリスクを念頭に置いて、できる限りリスクを回避できる計画を策定することも重要です。

5-5.社内に浸透させる

モダナイゼーションを実施しても、新しいシステムや仕組みが社内に浸透しなければ意味がありません。あらかじめ研修やセミナーなどを企画し、社内に浸透させる方法を決めておきましょう。

とくに、モダナイゼーションにより業務フローや業務内容に影響が出る場合は、マニュアルやワークフローを用意しておくと従業員の負担が軽減できます。

また、システムやアプリケーションの変更があった直後は予期せぬトラブルが起こりやすいため、問い合わせ窓口を設置し技術者、ベンダー企業との連携ができると安心です。

ここまでモダナイゼーションの手順を解説してきましたが、自社の課題の抽出や自社に合うモダナイゼーションの手法の選択はなかなか難しいものです。

「DXは難しそう…」

「自分で調べて対応する時間がない」

「一旦、詳しい人の話を聞いたうえで判断したい」

とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

6.まとめ

いかがでしたか?モダナイゼーションの手法や手順が理解でき、自社の課題に応じて取り組めるようになったかと思います。この記事の要点をまとめると、下記のようになります。

モダナイゼーションの手法は次の6つ

- モダナイゼーション(Modernization)とは、現在稼働しているIT資産をニーズに応じた製品や設計に置き換えること

- レガシーシステムから脱却しDXを進めるためにもモダナイゼーションは欠かせない

- モダナイゼーションに取り組むことで2025年の崖の対策となる

- モダナイゼーションは業務効率化やコスト削減、ビジネスの変化への対応などのメリットがある

- モダナイゼーションを実施するときは手法や規模に応じたリスクを理解しておくことも大切

モダナイゼーションに取り組むと、現在のIT資産が抱える課題を解消できます。それだけでなく業務効率化や付加価値の創出にもつながり、より働きやすい環境を構築できるでしょう。

とくにDX化を進める場合にはモダナイゼーションは避けて通れない取り組みなので、この記事を参考にしながらどこから始めるべきか検討してみてください。