更新日:

DX推進の課題とは?対処法と具体的な進め方を徹底解説

DX推進に着手する企業が増えてきました。

経済産業省など行政も日本企業のDX推進を推奨しており、経済産業省の資料では「DX推進が実現できなかった場合、2025年以降に最大12兆円/年の経済損失が生じる可能性がある」と予測しています。

12兆円は現在の約3倍であり、これは大きな経済損失です。

これらのことから、会社の業績成長のためにDX推進が必須であるとの認識が広がり、多くの企業がDX推進に着手しています。

しかし、実際にDXを推進していくことは簡単ではなく、DX推進に取り組む企業は全体の45.3%と前年から増加しているものの、大きな成果が出たと回答した企業はたった2%に留まっています。

参照:『日本企業の経営課題2021』 調査結果【第3弾】|一般社団法人日本能率協会

DX推進が大きな成果につながらないのは、人材の不足や社内の抵抗など、DX推進にいくつかの課題があるためです。

DX推進への意欲があっても、多くの課題が障壁となり、なかなか前へ進まないと悩む企業が多いのです。

そこで、本記事では、DXの導入について興味を持つ担当者向けに、

- 日本企業が抱えるDX推進の5つの課題

- DX推進の課題を解消する方法

- DX推進の課題を解消した事例

などについて解説します。

DX推進に現在取り組んでいる、またはこれからDX推進に取り組む企業においても、

- DX推進における課題は何か

- 課題をどう解消すればいいのか

を事前に確認しておくことが、成功への近道となるでしょう。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1.日本におけるDXの現状

まずは、DX推進の現状について見ていきましょう。

どのくらいの日本企業が「DXを推進していて、成果を出しているのか」や「企業にとってDX推進を阻む課題は何か」について、アンケート結果からDX推進の現状を確認していきます。

1-1.DXに取り組む企業は5割弱

一般社団法人日本能率協会の2021年の発表では、

- DXに取り組む企業は全体で45.3%

- 大企業では60.0%超

- 中堅企業で45.0%

- 中小企業で27.7%

という結果が出ています。

2020年の調査では、DX推進に取り組む企業は全体で28.9%であったため、2020年から2021年の間に大幅に増えていることが分かります。

参照:『日本企業の経営課題2021』 調査結果【第3弾】|一般社団法人日本能率協会

1-1-1.DXという言葉が広く知られた理由

そもそも、「DX」という言葉が広く知られるようになったのは、経済産業省が提示した「2025年の崖」という概念がひとつの理由と言えるでしょう。

「2025年の崖」とは、経済産業省のDXレポートで指摘された下記のような状況を指します。

多くの経営者たちがDXの重要性を理解しているものの、「既存システムのブラックボックス化」や「業務全体の見直し」が課題となり、DXが実現できず、2025年以降に最大12兆円/年(現在の約3倍)の経済損失が生じる可能性がある。

参照:DXレポート(サマリ)|経済産業省

1-1-2.DX推進が実現できなかった場合、企業は大きな損失を受ける可能性がある

つまり、DX推進が実現できなかった場合、

- 爆発的に増加するデータを処理しきれずにデジタル競争の敗者になる

- システムの維持管理費が高額化する

など、企業が損失を被ったり、事業継続が難しくなったりする可能性があるということです。

このレポートを受けて、現状に危機感を抱いた多くの企業がDX推進に着手し始めています。

このように行政も企業もDX推進の重要性を認識していますが、そのDXの成果に関しては「成果が出ている」が60%であるものの、その内訳は、

- ある程度の成果が出ている:40%

- 成果が出ている:16%

- おおいに成果が出ている:2%

と、「ある程度の成果が出ている」という低い成果が最も多い割合を占めています。

アンケート結果からは、DX推進で大きな成果を出している企業はまだ少なく、多くの企業がDX推進途上にあることが伺えます。

1-2.DX推進の課題

次に、「企業にとってDX推進の課題は何か」を調査したアンケート結果を見ていきましょう。

なぜ、DXが大きな成果をあげきれていないのか、『日本企業の経営課題2021』によると、DX推進に着手した企業は下記のような点を課題と考えているようです。

| 課題 | 割合 |

|---|---|

| DX推進に関わる人材が不足している | 88.5% |

| 具体的な事業への展開が進まない | 67.1% |

| DXに対するビジョンや経営戦略・ ロードマップが明確に描けていない | 66.2% |

| 社内関係部署の連携が十分にできていない | 62.8% |

| 経営資源の投入が十分にできていない | 46.6% |

参考:『日本企業の経営課題2021』 調査結果【第3弾】|一般団法人日本能率協会

特に、

- DX推進に関わる人材が不足している:88.5%

- DXに対するビジョンや経営戦略・ロードマップが明確に描けていない:66.2%

- 具体的な事業への展開が進まない:67.1%

と、多くの企業が課題と考えていることが分かります。

次章では、DX推進の課題をそれぞれ詳しく見ていきましょう。

また、本記事に関連して、DXの失敗事例については下記記事でまとめています。ぜひ本記事と合わせてご覧ください。

日本企業の9割はDXに至ってない?|失敗事例から学ぶ「1割の成功企業」になる方法

2.日本企業が抱えるDX推進の5つの課題

上述した通り、日本企業はDXに関して下記のような課題を抱えています。

- DX推進に関わる人材の不足

- DXに対するビジョンや経営戦略が不明瞭

- 具体的な事業への展開が進まない

- 社内関係部署の連携が十分にできていない

- 経営資源の投入が十分にできていない

参照:『日本企業の経営課題2021』 調査結果【第3弾】|一般社団法人日本能率協会

なぜ、このような課題が生まれてしまうのかを含め、詳しく解説していきます。

2-1.DX推進に関わる人材の不足

DX推進に関わる人材不足が課題となっている企業が多いようです。上述のアンケートにおいても、88.5%の企業が課題と考えているという結果が出ています。

DXを推進していくためには、

- プロジェクト・マネジメントのできる人材

- デジタル技術に精通している人材

などが一般的には必要ですが、全てを社内の人材のみで揃えるのは難しいでしょう。

| プロデューサー | CIO・CDXOなどとも呼ばれる、DX推進の責任者。 具体的には、DXの戦略策定や推進を行う。経営者と別に選出されることも多い。 |

|---|---|

| アーキテクト | 会社の全体的なシステムの設計を担う技術者。 |

| データサイエンティスト | ビッグデータを解析し、ビジネスに反映させる者。 ITの知識や統計学の知識が必須。 |

| UXデザイナー | システムのUXデザインを担う者。 |

| エンジニア・プログラマー | システムの実装に関わる技術者。 |

DXを最後までやり遂げるためには、上記のような人材が必要になってきますが、社内で全ての人材を採用・育成することは難しく、ベンダー企業などにアウトソーシングしている企業が多いです。

また、そもそも日本全体における人材不足が深刻な状態にあることも忘れてはいけません。

実際、経済産業省の発表によると、2030年にはIT人材の供給と需要ギャップが広がり、最大79万人に到達すると予測されています。

少子高齢化などによって、全体的な労働人口が減少しており、IT人材の絶対数も減少している一方で需要は増え続けており、このギャップがなかなか埋まらない状況です。

これらのことから、多くの企業にとって、DX推進を担う人材の確保が大きな課題となっています。

DX人材が不足している本当の原因についてより詳細に知りたい方は下記記事をご覧ください。

DX人材が不足している本当の原因|企業はどのようにDX人材を確保する?

2-2.DXに対するビジョンや経営戦略が不明瞭

DXに対するビジョンや経営戦略が不明瞭であることもDX推進の課題のひとつです。

上述のアンケートにおいても、66.2%の企業が課題と考えているという結果が出ています。

DXとは、局所的な業務改善などに留まるものではなく、経済産業省で下記のように定義されている通り、変化が伴うものです。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を導入して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化、風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

参照:デジタルガバナンス・コード2.0|経済産業省

単なるIT技術の導入や局所的な業務改善ではなく、会社全体に変革・改革をもたらすためには、明確なビジョンや経営戦略が不可欠ですが、これらが不明瞭になってしまっている企業が多いようです。

2-2-1.なぜDXに対するビジョンや経営戦略が不明瞭なのか

DXに対するビジョンや経営戦略が不明瞭である理由としては、

- そもそもDXを推進するリーダーが不在

- 経営者のDX推進に関する知識が不足している

- DX推進の必要性が認知されていない

- どのようにビジョンや経営戦略を立てればいいか分からない

などが挙げられます。

つまり一つの要因ではなく、複数の要因が混ざり合って不明瞭になってしまっていることが考えられます。

2-2-2.DXをうまく進めていくためにはDXに対する「具体的な」ビジョンや経営戦略を持つことが重要

経済産業省のレポートによると、ビジョンや経営戦略が明らかになっていない中、経営者から「AIを使って何かできないか」といった漠然とした指示だけ出されるような問題が生じているようです。

このように、DXに対するビジョンや経営戦略が不明瞭のまま進めていくと、局所的な業務のデジタル化を行なって満足するといった結果のみで終わってしまうことが多いです。

このような結果にならないようDXに対する「具体的な」ビジョンや経営戦略を持つことが非常に重要になります。

2-3.具体的な事業への展開が進まない

DX推進を阻む課題として、具体的な事業への展開が進まないこともあげられます。

上述のアンケートにおいても、67.1%の企業が課題と考えているという結果が出ています。

具体的な事業への展開が進まない理由は多岐に渡りますが、一例をあげると、下記のようなことが考えられます。

- 古い企業体制がDX推進を阻んでいる

- DX推進に関わる現場からの抵抗

- 老朽化システムの保守運用に費用がかかり新たな投資を妨げている

- 経営者のDX推進への理解不足

- 経営者・社員の危機感の欠如

例えば、DX推進に関心はあるものの経営者の知識が不足していて何から始めていいか分からない場合もあれば、知識もあり責任者も選出したけれど現場の強い抵抗がある場合など、企業ごとに色々なパターンが考えられます。

何が具体的な事業への展開を阻んでいるのかを明らかにし、最初の一歩は小さく始め、少しずつDX推進を実行していくことが大切です。

2-4.社内関係部署の連携が十分にできていない

社内関係部署の連携が十分にできていないことも、DX推進の課題と言えます。

上述のアンケートにおいても、62.8%の企業が課題と考えているという結果が出ています。

その場合、DXには関係部署の連携は不可欠で、関係部署の各リーダーが協力し合い、計画的に進めていく必要があります。

経済産業省の『DXレポート2』においても、

「DXの推進に向けては、経営層、事業部門、IT部門が対話を通じて同じ視点を共有し、協働してビジネス変革に向けたコンセプトを描いていく必要がある」

と明記されており、DXを進めていくために関係部署の連携が大切であると強調しています。

しかし、

- そもそもDX推進に対する現場の抵抗がある

- 部署毎のDX推進リーダーが定まっていない

- 社員が危機感を持っていない

など、連携がうまく行かないことが多くあり、これらの課題がDX推進を阻んでいるようです。

2-5.経営資源の投入が十分にできていない

経営資源の投入が十分にできていないことが課題と考えている企業は、46.6%に達しています。

「DX推進に着手したいけど、時間や資金が足りない」「DXに関わる人材を確保する資金的余裕がない」と悩んでいる企業も多いでしょう。

2-5-1.なぜ、日本企業はDX推進への投資を十分にできていないか

なぜ、日本企業がDX推進への投資を十分にできていないかというと、

- 日本企業におけるIT投資への意欲が低い

- レガシーシステムの保守運用の高額化

の2つが理由として考えられます。

「日本企業におけるIT投資への意欲が低い」という点においては、経済産業省『デジタルトランスフォーメーションに向けた課題の検討』によると、日本はアメリカに比べて「攻めのIT投資」が進んでいないことが明らかになっています。

「攻めのIT投資」とは、ITを利用した新たなサービスの開発やビジネスモデルの変革のための投資を指し、一方で、「守りのIT投資」とは業務効率化のための投資を指します。

つまり、日本企業では、DX推進につながるようなIT投資が進んでいないと言えるのです。

そして、これは、日本企業におけるレガシーシステムの問題が大きく関わっています。

2-5-2.日本におけるレガシーシステムの根深い問題

レガシーシステムの問題とは、老朽化・複雑化・ブラックボックス化したシステムが残存しており、これらの保守や運用に費用がかかり新たなシステム導入にまで手が回らないというものです。

経済産業省の同資料によると、アンケートに答えた企業の、

- 約8割の企業が老朽化システムを抱えている

- 約7割の企業が、老朽化したシステムがDXの足かせになっている

と感じているそうです。

さらに、多くの企業では「技術的負債」が発生していると指摘します。

「技術的負債」とは、短期的な観点でシステムを開発し、結果として、長期的に保守費や運用費が高騰している状態のことです。

本来不必要だった運用保守費を支払い続けることを、一種の負債として表した言葉です。

技術的負債が解消されないシステムを保有しているため、IT関連費用の80%は現行システムの維持管理に使われています。

以上の理由から、多くの日本企業は経営資源の投入ができておらず、これが、DX推進を阻んでいるのです。

3.DX推進の課題を解消する方法

DXの推進における課題について理解を深めたところで、課題の解消方法について解説していきます。

- DX人材の確保と育成

- DXに対するビジョンや経営戦略を明確にする

- DX推進のための社内体制の確立

- レガシーシステムへの対応

3-1.DX人材の確保と育成

DX人材の確保には、

- 社内人材の育成

- 外部からの人材採用

- アウトソーシング

といった3つの方法が考えられます。

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1-1.DX人材を社内で育成する

DX推進のための人材を社内で育成することで、人材不足を解消します。

勉強会やOJT、社内外の研修を利用して、社員のスキルアップをサポートしましょう。

- 勉強会・セミナーへの参加サポート

- 社内外の研修を受講させる

- ベンダー企業などに出向させてノウハウを習得させる

- 必須資格の取得推奨

上記のような様々な方法を取り入れながら、社員のベーススキルアップを通して企業の地力向上を見込め、DXをきっかけとした持続的な企業成長を図ることができます。

ただし、育成には時間がかかるため、早期にDXの着手を行いたい場合は社内人材だけでは難しい可能性があります。

DXの基礎知識やデジタルリテラシーをわかりやすく学べる!DX人材育成Eラーニングサービスはこちらから

3-1-2.DX人材を採用する

DX推進のための人材を採用することで、人材不足を解消します。

特に、エンジニアやプログラマーなど高度な知識を持った人材は、育成に非常に時間がかかることから、採用を検討しても良いでしょう。

ただ、需要と供給のギャップは大きく、優秀な人材を確保するためには、予算の確保や職場環境を整える必要があります。

DX人材を採用するメリットとしては、すでに専門知識を持った人材を確保することで、迅速にDX推進に着手できるという点です。

ただし、DX人材の需要が高まっているため、非常に流動的になっています。

より良い職場環境が見つかれば会社を離れてしまうこともあるという点がデメリットと言えるでしょう。

優秀なDX人材を採用するためのポイント

- リモートワークなど働きやすい職場環境を整備する

- DX人材を正当に評価するための制度を導入する

- DX人材の要望を調査する

- どのような技能や知識、経歴が必要か明らかにする

- 企業のビジョンを魅力的にする・魅力的な会社に見せる工夫をする

求める人材を直接スカウトできる!人材データベース活用サービスはこちらから

3-1-3.アウトソーシングを行う

アウトソーシングを行うことで、人材不足を解消します。

具体的にはITコーディネータやITベンダーにDX推進を相談・依頼するという方法です。

予算があれば、社内の人的リソースを大きく消費せずにDXを進めることができるのでおすすめです。

ただし、「丸投げ」になってしまっては、理想のDXは実現できません。

アウトソーシングする場合でも、ある程度のDXに関する知識を持った社内人材の育成や採用は必須です。

以上、DX推進のための人材不足を解消する方法を解説しました。

ただ、どの方法を行う場合にも、ある程度の予算が必要になります。

そのため、業務効率化などのコスト削減を先に、もしくは同時に行いながら予算を確保し、人材育成・採用・アウトソーシングに着手していくと良いでしょう。

3-2.DXに対するビジョンや経営戦略を明確にする

DXのビジョンや経営戦略を明確にしましょう。

DXに対するビジョンや経営戦略を策定することで、社員にも経営者の意図が伝わり、DX推進に巻き込みやすくなります。

また、ビジョンを決めることで、業務プロセスや現在のシステムのどの箇所に課題があるのかが明らかになりやすいです。

例えば、「5年後には事業を拡大したい」というビジョンを掲げることで、「現状のシステムでは事業の拡大は難しい」と気がつき、現在のシステムの課題をどう解消すればいいかといった具体的な経営戦略を策定することにつなげられます。

もし、ビジョンや経営戦略を立てるのが難しいと感じる場合には、ITコーディネータなどに相談することをおすすめします。

3-3.DX推進のための社内体制の確立

DX推進のためには、社員の協力と社内関係部署間の連携が不可欠なので、DX推進へ向けた社内体制を整えましょう。

3-3-1.社員に対する説明を果たす

アウトソーシングを行うことで、人材不足を解消します。

まず、多くの企業が改革に当たって社員の抵抗という問題を抱えることになるため、社員に対して丁寧に、

- DXのメリット

- DXを推進しなかった場合のリスク

について説明していくことが必須となります。

現在、DXをうまく進められている企業でも、はじめから社員が協力的だったわけではなく、経営者自らが丁寧に説得を続けることで、社員を巻き込み、改革に成功しているところが多いです。

最初からDXを強固に進めていくというより、身近なデジタル化や社員教育から初めて、社員の「変化への抵抗」を少しずつ取り払っていくことが大切です。

3-3-2.DX推進のために必要な社内体制

DX推進の社内体制としては、

- IT部門を拡張してDX推進を牽引する

- 各部署ごとにDX推進の責任者を任命する

- DX推進のための専門部署を新設する

などの選択肢があります。

企業の規模や風土に合わせて、社内体制を整えていくようにしましょう。

3-4.レガシーシステムへの対応

レガシーシステムとは、老朽化・複雑化・ブラックボックス化したシステムが残存しており、これらの保守や運用に費用がかかり、

- 新たなシステム導入に進まない

- 新たなシステム導入への投資ができない

といった問題につながっていることを指します。

3-4-1.約8割の企業が老朽化システムを抱えている

経済産業省『デジタルトランスフォーメーションに向けた課題の検討』によると、

- 約8割の企業が老朽化システムを抱えている

- 約7割の企業が老朽化システムがDXの足かせになっている

と感じているそうです。

このレガシーシステムの問題を解決するためには、まず、既存システムの「見える化」を行う必要があります。

3-4-2.既存システムを「見える化」することで課題がはっきりする

経営者自らが、ITシステムの現状と問題点を把握し、適切にガバナンスできるよう、

- 技術的負債の度合い、データ活用のしやすさ等の情報資産の現状

- 既存システム刷新のための体制や実行プロセスの現状

などを「見える化」していきましょう。

そして、現在のシステムは、必要に応じて廃棄や軽量化、刷新するなどの対応を行うことになります。

既存システムを「見える化」することで課題がはっきりするため、DXに対するビジョン達成のためにはどのような対応が適切かを検討していきましょう。

ここまで記事をご覧いただいたうえで、

- ここまで自社のDXに労力を割けない

- 自社のメンバーだけで対応するのはむずかしそう

- 既存の業務で忙しくDXについて調べる時間もとれない

とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

4.DX推進の課題を解消した事例

DX推進の課題を解消して、DXを成功させた事例について紹介していきます。

「DX推進における人材不足をあらゆる視点から解消!」

株式会社北國銀行(石川県金沢市)

参考:DXで足りないデータ分析人材、北国銀行は育成対象をどう選んだか

参考:北國フィナンシャルHD、アジャイル思考で顧客と銀行のために全力で取り組む

参考:北國銀行が挑む! 国境を越えたオープンイノベーション

参考:内製によって「デジタルが当たり前」の組織風土を実現 北國銀行が推進するDX戦略とは

参考:移り変わる市場のニーズに対応するため、組織作りと人材育成を見据えたデータ利活用プロジェクトを始動

「DXに対するビジョンや経営戦略をITコーディネータと会話を重ねる中で策定!」

株式会社ヒサノ(熊本県熊本市・一般貨物自動車運送事業・ 機械器具設置工事)

参考:中堅・中小企業等向け「デジタルガバナンス・コード」実践の手引き

4-1.株式会社北國銀行(石川県金沢市)

金沢市に本社を構える株式会社北國銀行は、今後のIT社会の展望について外部のコンサルタントやお客様と話をする中で、「地域金融機関たる当行は、今後経営環境や顧客ニーズの大きな変化が予想される中で、このままでは今後、大きな危機を迎えることになるのではないか?」と、強い衝撃を受けました。

その懸念が、業務改革やIT化、DX推進へのきっかけになったそうです。

最初は、会社の経営面でしっかり体力を付けるため、エリア営業体制の導入や店舗統廃合によるコスト削減を実施しました。

まず経費削減・基盤強化をした後に、次の10年で営業部門のデジタル化等の投資を実施し、会社の体質改善を着実に進めてきたのです。

2015年以降は、インターネットバンキングをはじめとした顧客へのデジタルサービス刷新へと舵を切っています。

課題①:社内関係部署の連携が十分にできていない

システム導入の当初、ペーパレス化など新しいことを始める際、どうしても「前の方が良かった」といった抵抗勢力が存在しました。

しかし、粘り強く対話やコミュニケーションを継続することによって、 徐々に意思が統一されていき、これが取組を前進させる上で重要だったとのことです。

また、北國銀行においては、DX推進にあたり特定の部署を設けるのではなく、部署横断的なチームを編成しています。

このことによって、各部署が個別最適に陥ることなくフラットなコミュニケーシ ョンをとることができ、チームメンバー全員が同じ理念を共有しながら取組の推進に向けた議論をすることができるようになりました。

課題②:DX推進に関わる人材の不足

北國銀行においても、DX推進に関わる人材が最初から豊富にいたわけではなく、下記のような取り組みによって、DX人材の確保・育成を行なってきました。

- 社員をベンダー企業に出向させてノウハウを習得させる

- 米国・ シリコンバレーにも行員を派遣し、世界最先端のFin Tech事情の収集やベンダーとのコネクションづくりなどを行う

- 行員全体のITの知識やスキ ル、リテラシー等に関するリカレント教育にも力を入れる

- 内部人材の育成のみにとどまらず、データサイエンティストやセキュリティ担当者を中途で採用

- 首都圏の方がデジタル人材は集まりやすいため、デジタル子会社を立ち上げ、本社を東京にし、高度IT人材を確保

上記のように、DX推進に関わる人材を社内で育成しつつ、外部から確保することも同時に行い、DX推進のための人材を着実に増やすことに成功しました。

4-2.株式会社ヒサノ(熊本県熊本市・一般貨物自動車運送事業・ 機械器具設置工事)

「株式会社ヒサノ」は、熊本県にある一般貨物自動車運送事業・ 機械器具設置工事を行う会社です。

業務の属人化やブラックボックス化に課題意識はありつつも、社長は、ITベンダーの横文字言葉が理解出来ませんでした。

しかし、そこで諦めず、ITコーディネータとの対話を通じて、5年後のビジョンを明確化し、デジタル技術を活用した業務変革に着手しました。

結果、従来「紙媒体」で管理していた配車等のプロセスを「クラウドシステム」での運用に切り替え、各業務システムとデータ連携し、会社全体で業務最適化を達成しました。

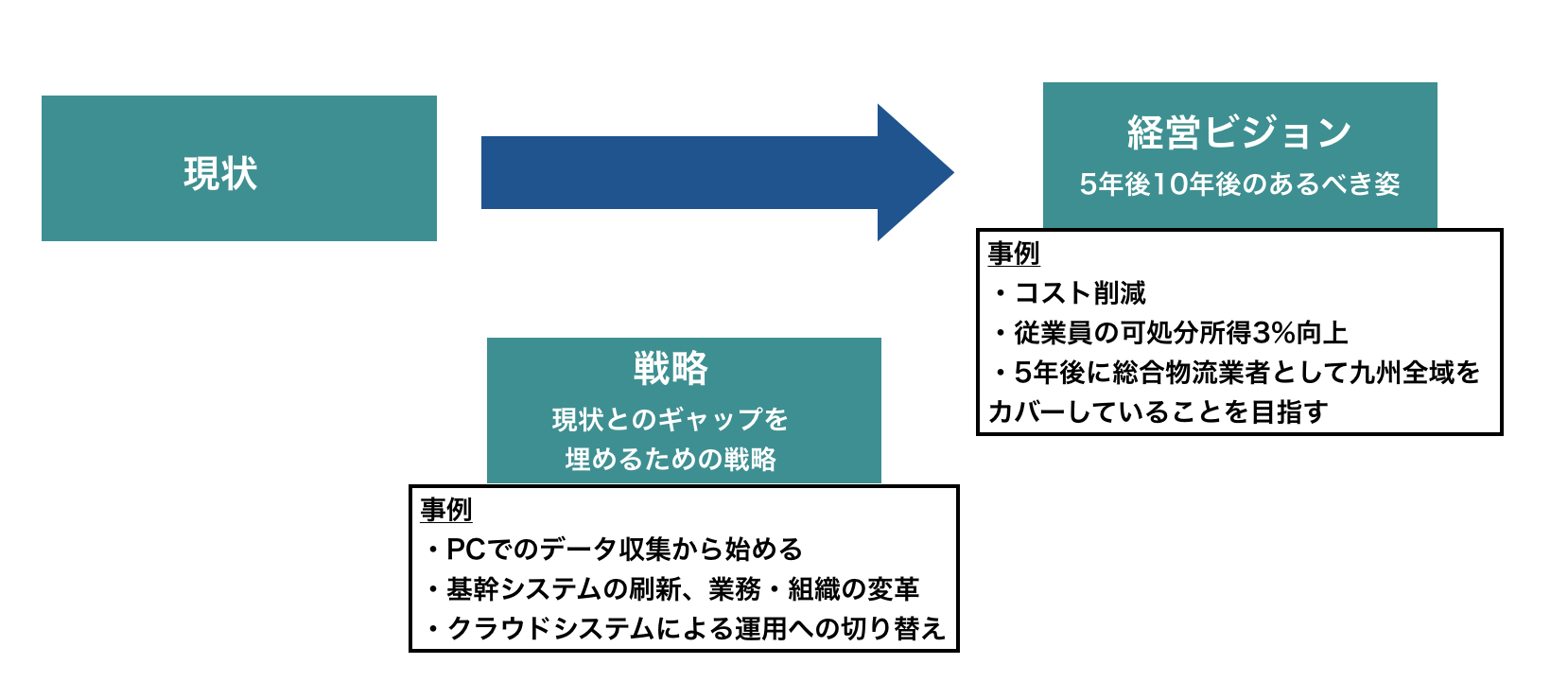

課題:DXに対するビジョンや経営戦略が不明瞭

当初、社長は、会社経営に多くの課題意識があったものの、何から始めればいいのか全く分かりませんでした。

そこで、とりあえず IT化をしなければとITベンダーに頼ったものの、担当者の言葉は横文字が多く難解で、まるで FAXを受信する際の電子音 「ピーヒャラヒャラ」のように聞こえたそうです。

転機は、2019年に地元で開催された IT経営セミナー。

同セミナーで出会った ITコーディネータと会話を重ねる中で、徐々に「やりたいこと=会社のビジョン」が見えてきたそうです。

ITコーディネータとの会話で見えた5年後の経営ビジョン

当時ITコーディネータとの会話の中で下記のような点について整理することができました。

- 5年後にどういう会社になりたいか

- 市場の拡大という点での目標は?

- サービスの拡大という点での目標は

上記のような点を整理しながら、社長の中で、「5年後の経営ビジョンとしては、総合物流業者として、少なくとも九州全域をカバーしたい」ということがはっきりしたのです。

その上で、今のやり方ではビジョンを実現することができないと気がつき、DX推進を実行することを決めました。

さらに、ビジョンを実現するためには、現在の業務プロセスに大きな改善の余地があることが分かり、各種改革に取り組み、DXを成功させたのです。

二社の事例について解説しましたが、いかがでしょうか。そのほか、もっとDXの事例を知っておきたいという方は、下記記事で15の事例を解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

初心者必見!DX事例15選とスムーズに進める必須ポイント5つ

5.DXを推進するためのロードマップ

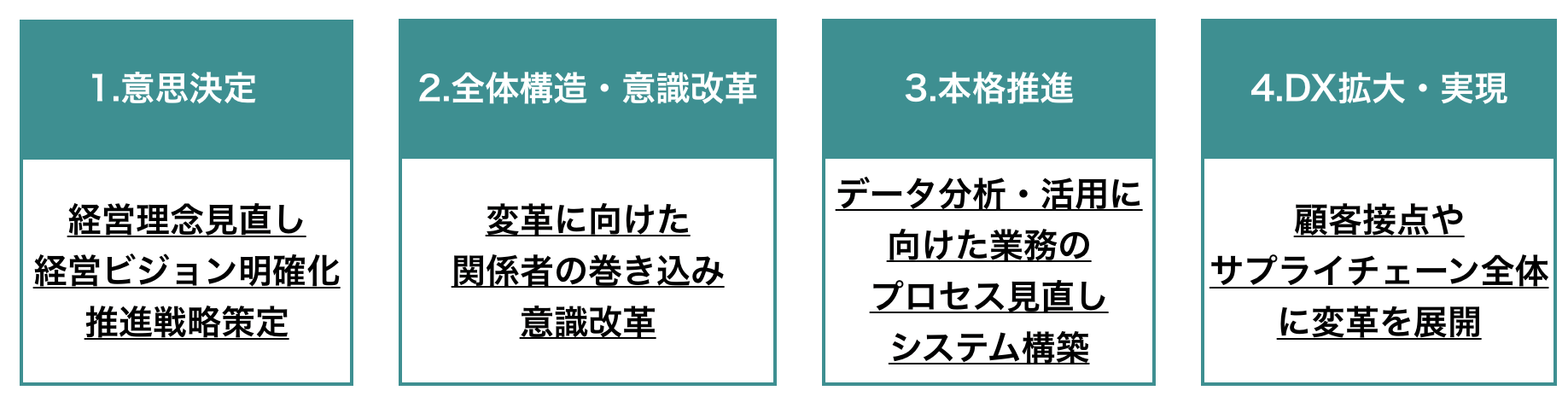

「DX推進のための全体像を知りたい」という人に向けて、経済産業省の資料『中堅・中小企業等向け「デジタルガバナンス・コード」実践の手引き』を参考に、DX推進に取り組むためのロードマップを解説します。

5-1.意思決定

DX実現に向けた最初のステップは「意思決定」です。

これは、具体的には「経営者によるビジョンや経営戦略の策定」「DX推進チームの設定」といった行動が挙げられます。

まず、DXは「DX推進に取り組む」という経営者の強い意思決定から始めることになるでしょう。

経営者の強い意思決定とリーダーシップがなければ、組織やビジネスモデルの変革を伴うDXを進めていくのは難しいからです。

そこで、経営者はDX推進への意思を固めた上で、5年後・10年後にどのような企業を目指していくかを思い描いていきましょう。

ここで大切なのは、「AIを使って何かできないか」と社内外に丸投げしたり、単なる「DX推進宣言」で終わったりしないことです。

経営者が5年後・10年後どのような企業を目指すか、経営ビジョンを描いた上で、現状との差を埋めるための課題を整理し、デジタル技術を使って、

- どのように課題を解決するか

- どのように組織やビジネスモデルを変革していくか

を明確にすることが重要です。

経営者のみで策定するのが難しい場合には、ITコーディネータなどに相談しながら進めていくようにしましょう。

DXに関する知識があまりないのであれば、同時にDXについての学びを深めていくことも大切です。

5-2.全体構想・意識改革

DX実現に向けた次のステップは、「全体構想・意識改革」です。

経営者がDX推進を決定し、会社の目指す未来や経営戦略を策定したら、会社を巻き込んだ変革準備に移ります。

まずは、社員に変革を受け入れてもらい、協力体制を構築していかなければなりません。

経営者自らの言葉で、DX推進の必要性を説明し、社員が危機感を持ってDX推進に取り組めるような雰囲気作りをしていきましょう。

この段階では社員への説明だけでなく、「アナログデータのデジタル化」など身近なシステムのデジタル化を始めるなど、企業文化を変革していくうえでのファーストステップを実行し、社内の意識改革を行なっていく必要があります。

| 業務環境のオンライン化 | 業務プロセスのデジタル化 |

|---|---|

|

|

| 従業員の安全・健康管理のデジタル化 | 顧客接点のデジタル化 |

|

|

5-3.本格推進

DX推進への経営者の意思が固まった上で、ビジョンや経営戦略を策定し、DX推進チームの設定や社内の意識が高まったりなど、DX推進へ向かう土壌が整ったら本格推進へ移っていきましょう。

5-3-1.「業務プロセスの見直し」や「新しいシステムの構築」を実行

具体的には、「業務プロセスの見直し」や「新しいシステムの構築」を実行していきます。

業務プロセスの見直しを行うにあたって、まずは、現状把握を行う必要があります。

現状把握を行う際には、会社組織としての課題とシステムの課題に分けて考えてみましょう。

| 会社組織の課題 | 会社全体の課題や、部署ごとの問題、部署間の連携問題を明らかにする。社員へのアンケートや聞き取り調査を行うなどもひとつの方法。 |

|---|---|

| システムの課題 | 現在活用しているシステムの問題を明らかにする。古いシステムを使い続けている、余計な保守運用費がかかっている、部署ごとに異なるシステムのため使いにくいなどシステムの課題を明らかにする。 |

上記の視点から課題を洗い出した上で、課題解決の方法を考えていきましょう。

会社組織や業務の見直しを行なった上で、新しいシステムを導入していくなど、課題に対応していきます。

業務プロセスの可視化についてはより詳細な解説を下記記事で行っています。ぜひご覧ください。

業務プロセスを可視化する4つのステップ|可視化へ取り組むメリットを解説

5-3-2.ITベンダーに任せきりにしない

新しいシステムを導入する場合には、会社内である程度の知識を持ち、ITベンダーと対等に交渉できる人材は必ず必要です。

ITベンダーに任せっきりにしてしまうと、

- 思ったようなシステム構築ができなかった

- 思った以上に予算がかかった

など思わぬ事態に見舞われることもあるかもしれません。

ITベンダーとの協力体制を築きながら、新たなシステム構築を行い、業務プロセスの効率化や顧客への新たな価値創出につなげていきましょう。

5-4.DX拡大・実現

最後は、DXの拡大・実現のステップになります。DX推進を実行するには、下記のような流れを意識して進めていくと分かりやすいでしょう。

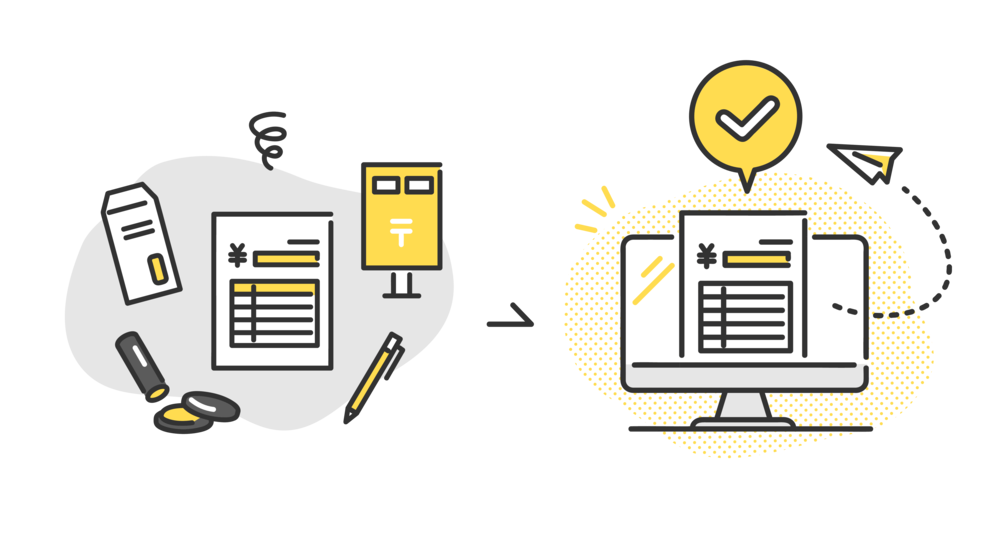

ステップ 1:デジタイゼーション

アナログ・物理データのデジタルデータ化

例)契約書の電子化など

ステップ 2:デジタライゼーション

個別の業務・製造プロセスのデジタル化

例)デジタルサービス導入による経費精算や勤怠管理業務のデジタル化など

ステップ 3:デジタルトランスフォーメーション

組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、「顧客起点の価値創出」のための事業やビジネスモデルの変革

例)開発したAIシステムの商品化など

参考:DXレポート2|経済産業省

前項までで、ステップ1・ステップ2までが終了しているため、最後のステップ3に取り掛かるというイメージを持ってみてください。

この段階になると、局所的な業務プロセスの改善や新システムの導入は完了しており、すでに組織や会社全体におけるビジネスモデルが大きく変わり、顧客に新たな価値を提供できるようになっているはずです。

例えば、社内の業務プロセス改善のために開発したITシステムを他社にも提供して、業界内のDX推進に貢献するような企業に生まれ変わるなど、大きな変革を達成できている状態です。

- アナログシステムのデジタル化

- デジタル技術によって製品やサービスの付加価値を高める

といった試行錯誤を繰り返し、最終的に「DX拡大・実現」のステップに到達します。

以上、DX推進のロードマップについて解説しました。

1度の試みですぐにうまくいくものではないため、長期的な視点を持って、試行錯誤しながら改革を達成できるよう努力を続けていきましょう。

また、ここまでご覧いただいた上で、自社のDX推進に不安をお持ちの方も多いと思います。

- DXの推進で業務が効率化されたり業績の向上が期待できることはわかったけど実際の推進は大変

- まずなにから手をつけていけばいいかわからない

そのような方も多いのではないでしょうか。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

6.DX推進の課題を自力で解消するのが難しい場合にはサポートの検討を

ここまでDXの課題や課題解消方法、DX推進のロードマップについて解説してきましたが、「DX推進を自力で実行するのは難しそう」と感じた方もいるでしょう。

もし、DX推進を自力で実行するのが難しいと考える場合には、外部のサポートを検討してみてください。

DX成功事例においても、ITの知識が十分ではない経営者がITコーディネータに相談しながらDX推進を実行したものが多くありました。

6-1.DX拡大・実現

ITコーディネータやITベンダーの選び方としては、下記の点に注意しましょう。

- 局所的なシステム化対応のみでなく、業務全体を見渡した提案をしてくれるか

- 複数のサービスをひとつの窓口で紹介してくれるか

- 具体的な事例の紹介をしてくれるか

- 中小企業サポートの実績があるか

- 不必要なITシステムの提案をしないか

- 業績アップへの意識が高いか

6-2.局所的なシステム化のみではなく、業務全体を見渡した提案をしてくれるか

DXのサポートを選ぶ際に、特に気をつけなければならない点として、「局所的なシステム化のみではなく、業務全体を見渡した提案をしてくれるか」を確認しましょう。

DXを成功させるためには、社内の各システムをそれぞれ効率化しただけでは難しく、総合的な視点を持って社内改革を行うことが大切だからです。

また、「DXへの興味はあるもののもう少し勉強してから取り掛かるか決めたい」という場合には、DX関連のメルマガやセミナー動画の配信を行なってくれるサービスを利用するところから始めると良いでしょう。

7.まとめ

本記事では、下記について詳しく解説しました。

- 日本におけるDX推進の現状

- 日本企業が抱えるDX推進の5つの課題

- DX推進の課題を解消する方法

- DX推進の課題を解消した事例

- DXを推進するためのロードマップ

- DX推進の課題を自力で解消するのが難しい場合にはサポートの検討を

多くの企業がDX推進に着手していますが、同時に多くの企業が課題に直面し、うまくDXを進められておりません。

特にDX推進に関わる人材不足は深刻で、経済産業省の発表によると、2030年にはIT人材の供給と需要ギャップが広がり、最大79万人に達成する(2015年には17万人の不足)と予測されています。

少子高齢化などの影響によって、全体的な労働人口が減少しているため、IT人材の絶対数も減少しているのですが、需要は増え続けており、このギャップがなかなか埋まらない状況です。

企業はこの状況を踏まえて、DX人材の育成や確保・アウトソーシングなど多方面から課題を解消することを考えていかなくてはいけません。

その他の課題や課題の解消方法については、本記事で詳しく解説しているので、ぜひ確認してみてください。

本記事を読むことで、DXの課題や対処法を理解し、DX推進を実行していくことに役立てていただければ幸いです。