更新日:

営業の効率化にはワークフローが必要!具体的な4つのステップを解説

「営業の申請書類の運用にワークフローは必要?」

「営業の申請書類業務の効率化にはどのような運用が最適?」

業務領域が広く忙しい営業にとって、資料作成や見積書、契約書などの処理は少しでも効率化したいものです。自社にとって最適な方法はないか模索している担当者も多いのではないでしょうか。

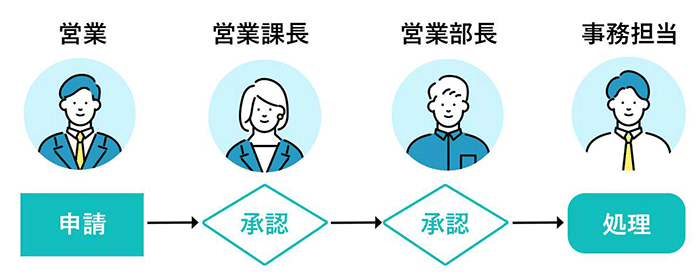

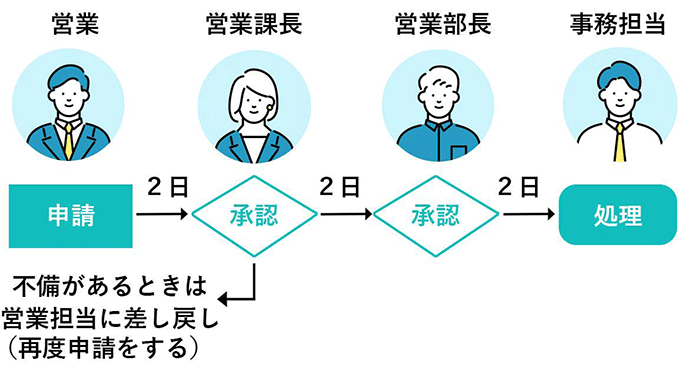

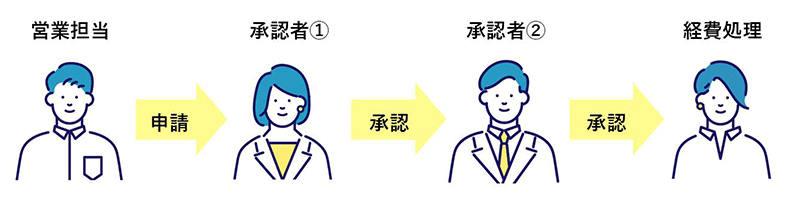

そこでおすすめなのが、営業のワークフローの作成と運用です。ワークフローとは下記のように一連の業務の流れを図式化したものを指します。

ワークフローが明確であれば申請書類の作成や処理に費やす時間を軽減できます。それだけでなく書類の質を均一化でき、差し戻しや修正を減らすことが可能です。

ただし、営業のワークフローは闇雲に導入すると失敗を招く可能性があるので、作成方法や運用方法を理解し自社に合うワークフローを検討することが欠かせません。

そこでこの記事では、営業のワークフローが必要や理由や具体的な作成方法、運用方法を解説していきます。

この記事を読むと分かること

- 営業の業務効率化にワークフローが必要な理由

- 営業のワークフローを作成するときの4つのステップ

- 営業のワークフローを運用するときの2つの方法

- 営業のワークフロー化はワークフローシステムの導入がおすすめ

- 営業の効率化に活用できるワークフローシステムを選ぶときの3つのポイント

この記事を最後まで読めば営業のワークフローを作成する必要性や実際の運用方法が理解でき、自社での運用を検討できるようになります。業務効率化を進めるためにも、ぜひ参考にしてみてください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1.営業の業務効率化にワークフローが必要な理由

ワークフローとはWork(仕事)とFlow(流れ)を組み合わせた言葉で、一連の業務の流れを図式化したものです。営業活動では営業資料作成や見積書、契約書など社内決裁事項が数多くあります。

これらの承認や申請の流れを可視化するときに、ワークフローが活用できます。まずは、営業の書類申請にワークフローが必要な理由をご紹介します。

営業の業務効率化にワークフローが必要な理由

- 営業の負担が軽減できる

- 処理速度や質を均一化できる

- 多様な働き方に対応できる

なぜ営業のワークフローを作成する必要があるのか理解できるので、ぜひ参考にしてみてください。

1-1.営業の負担が軽減できる

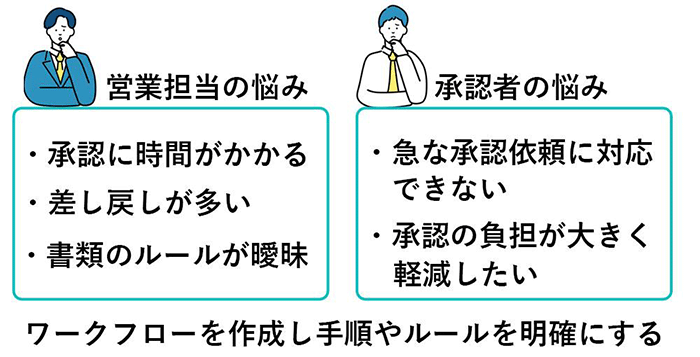

1つ目は、営業の負担が軽減できることです。ワークフローが定まっていないと意思決定者や承認者、書類作成のルールなどが曖昧で業務が円滑に進みません。例えば、顧客から見積書依頼があり、急いで作成して商談につなげたいと考えているとしましょう。

承認者である課長が不在の場合は、帰りを待つか指示を待たなければなりません。また、明確なルールがないため承認者の基準に応じて差し戻しが発生し、作成に時間を要すること考えられます。

承認者側も急な依頼への対応など、臨機応変な処理が求められます。本来はスムーズに進めたい見積書の作成や確認も、ワークフローが不明瞭だと時間がかかります。

ワークフローを作成し手順やルールを明確にしておくと、社内決裁事項の手続きをスムーズに進められます。その結果、請求書や見積書にかかる時間や手間が減り、業務量が多い営業の負担を軽減できます。

1-2.処理速度や質を均一化できる

2つ目は、請求書や見積書などの処理速度や質を均一化できることです。申請書類の記入項目が定まっていないと、営業担当者により記入する内容が異なります。例えば、見積書を通し番号で管理している場合は、記入漏れがある度に確認が必要です。

サービス名や商品名の記入方法が統一されていない場合は、事務処理担当者や承認者がどのサービスや商品なのか理解できないことも考えられます。記入項目や記入内容の質が異なると管理に支障が出るのはもちろんのこと、差し戻しが起こりやすくなります。

そこで、営業のワークフローを作成すると、ワークフローを基準として誰でも同じレベルで処理ができます。その結果、無駄な工程を省けるだけでなく、申請書類レベルの平準化ができ差し戻しや処理の負担を軽減できます。

1-3.多様な働き方に対応できる

3つ目は、多様な働き方に対応できることです。営業活動の場合は常に社内で業務をするのではなく、下記のようなケースが考えられます。

- 出張でなかなか会社に寄れない

- 取引先への直行や取引先からの直帰で会社に寄る時間がない

- 日々打ち合わせが多く社内にいる時間が少ない

このような状況下で「社内でしか請求書や見積書を作成できない」「社内で直接承認依頼をしなければならない」となると申請書類業務が滞ります。

営業の現状を踏まえて営業申請書類のワークフローを作成することで、より働きやすい環境を構築できます。例えば、ワークフローシステムやメールでの承認依頼が可能であれば、社外からの請求書や見積書の申請が可能です。承認者が不在の場合のワークフローも決めておけば、滞りなく処理ができるようになるでしょう。

営業申請書類のワークフローは、出張や在宅ワークなど多様な働き方に対応し効率よく業務を進めるためにも必要です。

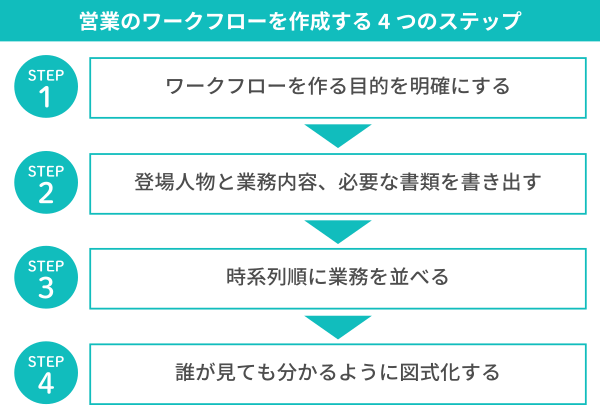

2.営業のワークフローを作成する4つのステップ

営業のワークフローが必要であることが分かったところで、実際にどのように作成すればいいのか気になるところです。営業のワークフローは、下記の4つのステップで作成できます。

どのような点がポイントとなるのか詳しく解説していくので、営業のワークフローの作成に役立ててみてください。

2-1.ワークフローを作る目的を明確にする

まずは、ワークフローを作成する目的を明確にします。営業の負担軽減や業務効率化、申請書類の標準化など、ワークフローを作成することで達成したい目的を決めておきます。

目的が浮かばない場合は、営業担当者に現在困っていることや課題に感じていることをヒアリングするといいでしょう。例えば、請求書や見積書の承認手順が曖昧で迷ってしまうとの声が多い場合は、各申請書類の手順を明確にすることを目的とするといいでしょう。

2-2.ワークフローに登場する人物と業務内容、必要な書類を書き出す

ワークフローを作成する目的が定まったところで、ワークフローの構成を検討します。構成を考えるときは、まずは下記の4つを書き出します。

- ワークフロー化したい作業内容

- ワークフローに登場する人物

- 登場人物ごとの役割

- ワークフロー内で使用する書類

例えば、営業の見積書申請業務の構成を検討するときには、現在実施している手順を思い浮かべながら下記のように書き出します。

| ワークフロー化したい作業内容 | 営業の見積書申請業務 |

|---|---|

| 目的 | 業務効率化がしたい |

| 登場する人物 | 営業(申請者)・課長(承認者)・部長(承認者)・事務担当者(処理) |

| 使用する書類 | 見積書 |

ここで注意したいのは、ここで書き出したことはあくまでも現状の構成だという点です。この構成で問題がない場合はいいのですが「業務効率化をしたい」「分かりやすいワークフローにしたい」などの目的がある場合は、構成の見直しを行います。

上記の例は業務効率化が目的なので、登場人物の見直しが検討できます。承認方法や承認者数を見直して、業務効率化につながる構成に変更します。

| ワークフロー化したい作業内容 | 営業の見積書申請業務 |

|---|---|

| 目的 | 業務効率化がしたい |

| 登場する人物 | 営業(申請者)・課長(承認者)・事務担当者(処理) ※承認者を減らし工程を減らすことを検討 |

| 使用する書類 | 見積書 |

構成を変更するときは、変更を加えても申請書類の質や工程に支障が出ないか考えることも大切です。目的を達成できる構成に整えることができたら、次の行程に進みます。

2-3.時系列順に業務を並べる

完成した構成をもとに、登場人物とタスクを時系列に並べます。該当する業務を誰がどのような順序で行うのか明確にしましょう。

このときに重要なのは、各タスクの判断基準を明確にすることです。例えば、営業が承認者に請求書を提出するときの差し戻しや承諾となる基準を決めておきます。明確な基準がないとワークフローを進めるときに迷ってしまうため、タスクごとにどのような状態を終了とするのか決めておくことが大切です。

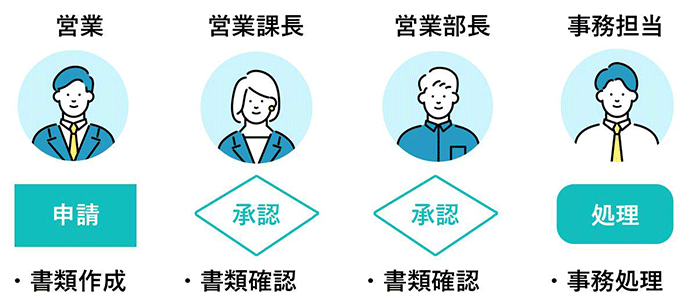

2-4.誰が見ても分かるように図式化する

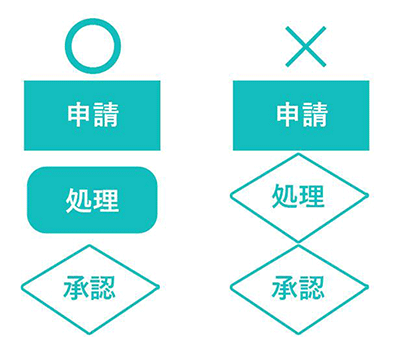

ワークフロー化したい業務内容を時系列に並べることができたら、最後に図式化します。ワークフローは誰が見ても業務の一連の流れが把握できるようにしておく必要があります。

下記のように、図形や記号を使い分かりやすくまとめましょう。

ワークフローを図式化するときには、「差し戻し」や「保留」などイレギュラーな対応時の流れも記載しておくことが大切です。

申請書類の差し戻しがあったときに、差し戻し後の書類を誰に提出すればいいのか不明確だと作業が滞ります。できる範囲で起こり得るタスクを明確にしながら、図式化するようにしましょう。また、ワークフローを図式化するときには、次の3つのルールを念頭に置くと分かりやすくまとめられます。

①時系列は常に一定方向に進む

図式化したワークフローの時系列は、常に一方方向に進みます。過去に戻ることや手順を飛ばして未来に進むことはありません。横書きの場合は左側から、縦書きの場合は上から順に時系列を守って記載します。

②記号のルールを統一する

ワークフローを図式化するときに使用する記号は、ルールを定めて統一するようにしましょう。例えば、承諾と処理を示す記号が同じでは、ワークフローを見たときに誤って理解する可能性があります。タスクごとに記号や色を統一し、視認性を高める工夫が必要です。

③できる限り文章を少なくする

ワークフローの図式化では、できる限りシンプルにまとめることが大切です。図式化したワークフローに文字が多かったり複雑な手順が記載されていたりすると、理解しきれない可能性があるからです。

ワークフローの図式内には簡単な手順のみを記載して、申請書式のルールや細かな基準は記載先のURLを記載するなどの工夫を検討してみてください。

3.営業のワークフローを運用するときの2つの方法

営業のワークフローが作成できたら、ワークフローの運用に移りましょう。営業のワークフローを運用する主な方法には、次の2つがあります。

| アナログで運用する | ワークフローシステムを導入する | |

|---|---|---|

| 概要 | ExcelやWord、紙面で申請書類を作成し運用する | ワークフロー化した一連の流れを可視化して共有できるシステムを導入する |

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

運用方法によってメリットとデメリットが異なるため、あらかじめ把握して運用方法を検討してみてください。

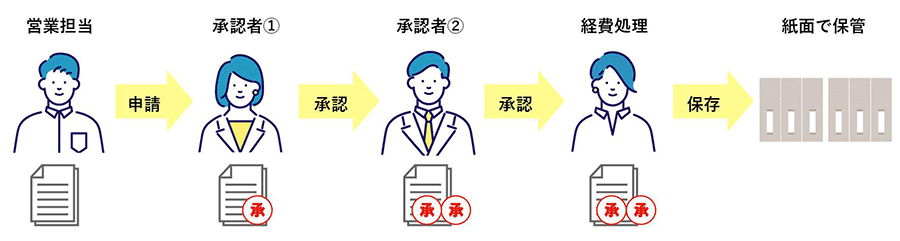

3-1.【Excel・紙面】アナログで運用する

営業のワークフローはExcelやWord、紙面で申請書類を作成し運用できます。ExcelやWordで申請書類を作成して、紙面に印刷をします。紙面を承認者に渡すことで、ワークフローを進めます。

メールでの添付やクラウドでの共有などで、承認者に渡すことも可能です。もちろん、WordやExcelを使用せずに、紙面の申請書類のみでワークフローを進めることもできます。手書きをした申請書類を承認者に渡して、ワークフローを進めます。

3-1-1.メリット

営業のワークフローをアナログで運用するメリットは、導入のハードルが低いところです。新たなシステムを導入するわけではないため、営業の書類申請業務をワークフロー化するハードルが下がります。ワークフローの手順さえ理解できれば、導入時の負担や不安が少ないでしょう。

3-1-2.デメリット

営業のワークフローをアナログで運用する場合は、ワークフローの進捗状況や処理状況をリアルタイムで確認できません。営業が承認者に書類を渡した後はブラックボックス化してしまい、承認者や処理担当者に質問しない限りは状況を掴めません。

また、申請書類を紙面で処理する場合には、物理的な書類の移動が必要です。承認者や処理担当者が書類を留めてしまうと、その先の処理には進めません。業務効率化や負担軽減のためにワークフローを作成したとしても、ワークフロー化した業務の処理方法まで踏み込めないところはデメリットだと言えるでしょう。

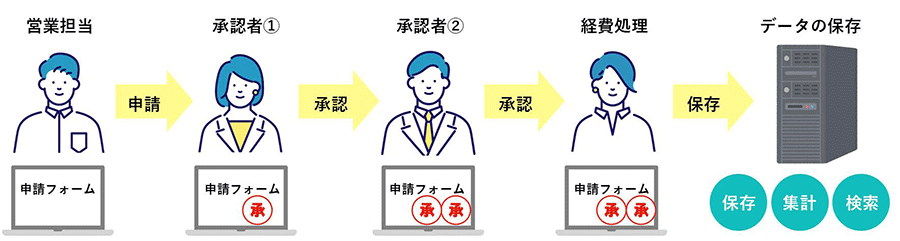

3-2.ワークフローシステムを導入する

ワークフローシステムとは、ワークフロー化した一連の流れを可視化して共有できるシステムです。営業の申請書類のワークフローは作成できても、運用環境を整えることが難しいケースがあります。

ワークフローシステムには下記のような機能が備わっており書類の作成や申請、承認処理の一連の流れをシステム内で完結できます。

| 申請書類の作成 |

|

|---|---|

| ルート制御 | ルートに沿った承認や処理をサポートする機能 |

| 承認機能 |

|

| 共有機能 | 申請書類の承認結果や処理状況をリアルタイムで確認できる |

| 保存・検索機能 | ワークフローシステム内で処理をした書類の保管や検索ができる |

| 連携機能 | 社内の他ツールとの連携ができる |

例えば、契約書のワークフローを運用する場合は、ワークフローシステム内もしくはワークフローシステムにアップロードできる形式で書類を作成します。作成した書類はシステム経由で承認依頼ができるため、わざわざ印刷する必要がありません。

承認者は承認依頼をアラート通知で受け取れるので、承認忘れが起こりにくいです。また、契約書の申請状況はいつでもワークフローシステム内で確認できるため、承認者や処理担当者に問い合わせをしなくても状況が確認できます。

3-2-1.メリット

ワークフローシステムを導入するメリットは、ワークフローの運用を一部自動化できるところです。アナログでの運用では、ワークフローの進捗は各担当者に委ねられます。承認者や処理担当者が処理を忘れると、次の工程に進めません。

ワークフローシステムはワークフローの工程を管理できるため、処理が滞ることが少なくなります。万が一、処理が滞った場合にはアラート通知やタスク通知機能なども備わっているため、処理が滞っている本人に確認ができます。

また、ワークフローシステムは、申請書の種類による申請経路の自動切り替えや申請項目の自動確認などができる場合があります。ワークフロー全体を管理する手間を限り省き、効率よく運用できるところもメリットだと言えるでしょう。

3-2-2.デメリット

ワークフローシステムはオンプレミス型とクラウド型の2種類がありますが、いずれにしても導入コストやランニングコストが発生します。アナログ型に比べると費用がかかるところは、デメリットだと言えます。

また、今まで社内で使用していなかったシステムを導入することになるため、社内に浸透させる工夫が必要です。使い方を教えるセミナーを開催したり問い合わせ窓口を設置したりと、ワークフローシステム導入時のサポートを検討することが欠かせません。

4.営業のワークフロー化はワークフローシステムの導入がおすすめ

ここまで解説してきたように営業のワークフロー化はアナログもしくはワークフローシステムの導入で進められますが、ワークフローシステムの導入がおすすめです。

アナログの運用ではワークフローの作成はできても、運用自体を自動化できません。営業のワークフローを運用するためにかかる手間を省けないため、ワークフローの効果が薄くなります。

一方で、ワークフローシステムは申請書類の作成から処理までを一貫してサポートできるため、ワークフローを運用する手間や負担を大幅に削減できます。申請書類を印刷し紙面で保管をする必要がないので、ペーパーレス化も推進できるでしょう。

さまざまな目的で営業のワークフローを作成することができますが、とくに

- 営業のワークフローを導入して業務改善や業務効率化がしたい

- 営業のワークフローを導入して各担当者の負担を軽減したい

というケースでは、営業のワークフローシステムを導入したほうがワークフローを作成した目的を達成できます。

5.営業の効率化に活用できるワークフローシステムを選ぶときの3つのポイント

営業のワークフローの運用時にワークフローシステムを導入するときには、下記の3つのポイントに着目して選ぶといいでしょう。

ワークフローシステムを選ぶときの3つのポイント

- 必要な申請テンプレートが用意されている

- 複雑な承認ルート設定に対応している

- マルチデバイスに対応している

自社に合う営業のワークフローシステムを導入するためにも、どのような点に着目するべきか参考にしてみてください。

5-1.必要な申請テンプレートが用意されている

営業活動における社内決裁事項は、契約書や申請書、請求書など多岐に渡ります。複数の申請書類のワークフローに対応できるように、必要な申請書類のフォーマットが用意されているか確認しておきましょう。

フォーマットが用意されていない場合や自社で作成したフォーマットを使用したい場合は、ExcelやWordで作成した申請書類をアップロードして使えるシステムを選定すると問題なく使用できます。

また、申請書類の差し戻しを減らすためには、申請書類の入力サポート機能が備わっているシステムを選ぶことがおすすめです。

申請書類の入力サポート機能ではカレンダーからの日付入力や自動計算、必須項目のチェックなどが自動で行えます(すべてのワークフローシステムに備わっているわけではありません)。申請書類の作成時に起こりやすいミスを未然に防げるため、承認者の負担軽減につながります。

5-2.複雑な承認ルート設定に対応している

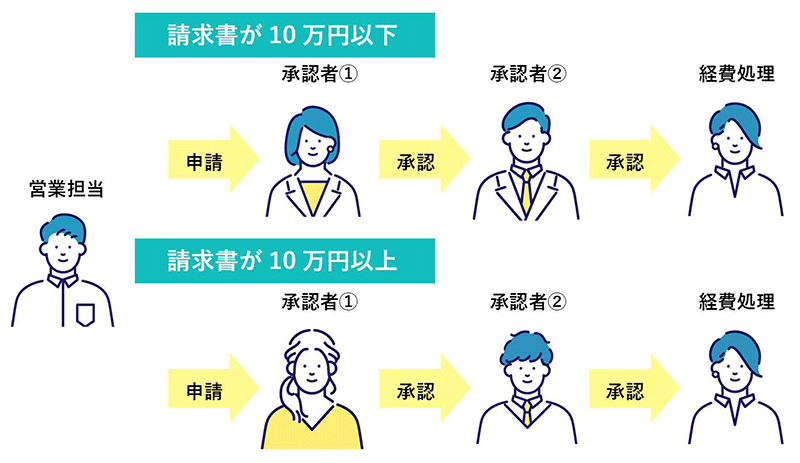

営業のワークフローシステムを選ぶときには、設定できる承認ルートを確認しておくと運用しやすくなります。承認ルートはさまざまな方法が検討できますが、主として次の3つが設定できるといいでしょう。

①承認者を固定する

毎回同じルートを辿り処理する場合は、申請書類の承認者が固定できると便利です。下記の例では、承認者①の承認を得た後に承認者②の承認を得ます。この順序は変わることはなく、固定して運用します。

②複数の承認者から選択する

一定のルールに従い、複数の承認者から今回の承認者を選定する方法です。下記の例では複数の承認者が登録されており、いずれか1人の承認があれば次に進める設計となっています。

この他にも、承認者の過半数の承認を得る、指定の人数の承認が得るなど柔軟な指定ができるケースもあります。事業規模が大きく承認者を複数用意できる場合や一部の承認者に承認依頼が偏る負担を軽減したい場合に向いています。

③申請書類や内容に応じて承認者を変更する

指定した条件に応じて、承認ルートを自動的に振り分ける方法です。下記の例では、申請書類の金額に応じて、2つの承認ルートを設定し自動的に振り分けています。

このように、さまざまな承認ルートに対応していると柔軟なワークフロー設計ができるため、あらかじめ確認しておくといいでしょう。

5-3.マルチデバイスに対応している

営業は打ち合わせ先への移動や取引先会社への移動など他の部署よりも、移動時間が長いケースが多いです。スケジュールによってはなかなかパソコンを開く時間を設けられないことがあるので、スマートフォンやタブレットから使用できるワークフローシステムを選定するといいでしょう。

例えば、スマートフォンやタブレットから申請書類を確認して承認ができれば、すき間時間を活用して承認作業を終えられます。承認に要する時間の削減にもつながり、ワークフローをスムーズに進めることができるでしょう。

また、スマートフォンやタブレットでアラート通知を受け取り申請書類の進捗状況の確認や承認依頼の確認ができれば、作業の見落とし少なくなります。円滑にワークフローを行うためにも、マルチデバイスでの使用を検討してみてください。

ここまでワークフローシステムの選び方をお伝えしましたが、ワークフローシステムは種類が多くどれを選択するべきか迷うかもしれません。

「どのワークフローシステムが自社に合っているか相談したい」

「自分で調べて対応する時間がない」

「一旦、詳しい人の話を聞いたうえで判断したい」

とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

6.まとめ

いかがでしたか?営業にワークフローが必要な理由や具体的な作成方法が理解でき、自社の課題に応じて取り組めるようになったかと思います。最後にこの記事の要点をまとめてみましょう。

営業のワークフローを作るステップ

- ワークフローを作る目的を明確にする

- 登場人物と業務内容、必要な書類を書き出す

- 時系列順に並べる

- 分かりやすく図式化する

- 営業ワークフローは営業の負担軽減や質の均一化、多様な働き方への対応に欠かせない

- 営業のワークフローを導入するときにはワークフローシステムの活用がおすすめ

営業のワークフローシステムを選ぶときのポイント

- 必要な申請テンプレートが用意されている

- 複雑な承認ルート設定に対応している

- マルチデバイスに対応している

営業のワークフローを明確にすると、業務効率化や申請書類の質の均一化につながります。今回の記事を参考にしながら、営業のワークフローの作成や運用を検討してみてください。