更新日:

テレワークの主な勤怠管理方法は3種類|システムの導入がベストな理由

「テレワークを導入したいが、勤怠管理がネックになっている」

「テレワークを始めてみたが、今までよりも勤務時間の集計に時間がかかるようになってしまった」

社内のテレワークを推進する中で、勤怠管理の方法について悩みを持つ企業担当者は少なくないでしょう。

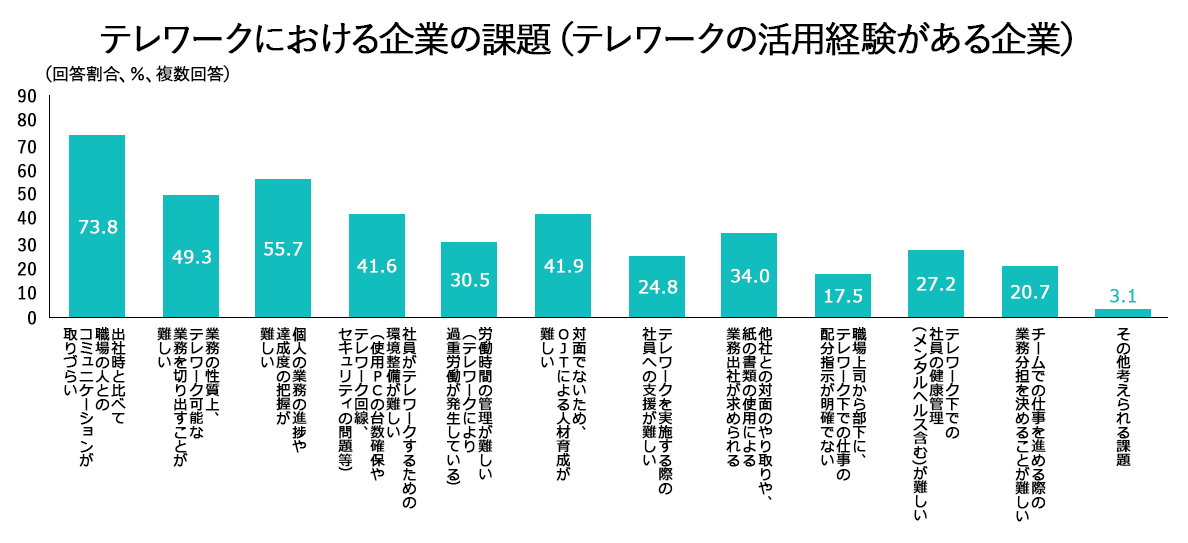

実際に厚生労働省の委託調査では、テレワークで感じた課題として「勤怠管理が難しい」ことを挙げた方の割合が31.8%という結果になっています。

(参考)厚生労働省「労働経済白書」[2021]

テレワークでは、通常のオフィス勤務と異なり同じ空間に社員がいる形ではなく、社員の勤務状況が見えにくくなるため、勤怠管理が難しくなっていると考えられます。

例えば、テレワークにおける勤怠管理方法には、「Excelなどに自己申告で記入」または「メール・電話による報告を行う」といった方法も考えられます。

しかし、完全に自己申告制の場合は、「本当に勤務を行っていたのか(勤務実態)」を確認することが難しいでしょう。また、メールや電話で報告する方法の場合、社員から集めた勤怠情報を、担当者がシステムへまとめて入力・集計する作業が発生してしまうといったデメリットもあります。こうしたデメリットを払拭できるのが、勤怠管理システムの活用です。

この記事では、なぜテレワークでの勤怠管理が難しいのかをはじめとして、テレワークにおける勤怠管理方法として3つの方法を紹介し、それぞれのメリット・デメリットについても解説しながら、理想的な勤怠管理の方法について詳しく解説していきます。

テレワークにおいても、勤務実態に即した勤怠管理を行いたい方はぜひ最後までお読みください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1.テレワークで勤怠管理が難しい2つの理由

冒頭にご紹介したように、厚生労働省の委託調査で3割以上の企業が「難しい」と回答しているテレワークの勤怠管理ですが、一体なぜ難しいのでしょうか。この章では、主な2つの理由を解説していきます。

テレワークで勤怠管理が難しい2つの理由

- 勤務実態を目で確認できないから

- タイムカードなど既存の勤怠管理が使えないから

1-1.勤務実態を目で確認できないから

テレワークの勤怠管理が難しい大きな要因の一つに、勤務実態を目視で確認できない点が挙げられます。

通常のオフィス勤務の場合、社員は同じ場所にいることが多いため、「誰が何時に出勤して何時まで働いていたのか」「何時から何時まで離席していたのか」などを簡単に把握できます。トイレやタバコ休憩があまりに長ければ、その場で注意することもできるでしょう。

しかしテレワークの場合、オフィス勤務のように目視で勤務実態の確認ができません。勤務中に業務外のことをしていたり、長時間離席したりしていても把握ができないのです。逆に、定時で退勤報告した後に自主的にサービス残業しているような場合にも、その実態を把握しづらくなるため、社員の働きすぎを助長してしまう懸念もあります。

そのため、テレワークを推進する場合には、勤務実態を把握可能な勤怠管理の方法を検討する必要があります。

1-2.タイムカードなど既存の勤怠管理が使えないから

毎日同じ職場へ出勤する働き方の場合、タイムカードの打刻や入退室管理システム等で勤怠管理を行っている会社も多いでしょう。しかし、テレワークではそのような機器(タイムカードリーダーなど)が設置してあるオフィスへは出勤しないため、既存の勤怠管理の仕組みが使えません。

そのため、テレワークを推進する場合には、勤務実態を把握可能な勤怠管理の方法を検討する必要があります。

2.テレワークにおける勤怠管理方法|主な3つの選択肢

1章で解説した通り、テレワークでは、従来のオフィス勤務と比べて勤務実態の把握が難しいうえ、既存の勤怠管理方法が適用できないケースもあるため、今までの勤怠管理とは別の方法を採用しなければなりません。

ここからは、テレワークにおける主な勤怠管理の方法を3つ紹介し、それぞれのメリット・デメリットなどについて詳しく解説していきます。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| Excelなどの出勤簿に自己申告で記入する | 新しいシステムを導入する必要が無い | 勤務実態と合っているかを確認しにくい |

| 上長などへメール・電話による報告を行う | 新しいシステムを導入する必要が無い | 勤務実態と合っているかを確認しにくい 報告を受けたメール・電話に基づいた、勤務時間の集計作業が発生してしまう |

| 勤怠管理システムを活用する (オンライン経由で打刻) | 自社に合った打刻方法を選ぶことができる 勤務時間の申請や集計をオンライン上で行えるため、業務効率化を実現できる |

導入費用がかかる 社内へシステム利用を浸透させる必要がある |

2-1.Excelなどの出勤簿に自己申告で記入する

テレワークを実施している企業で採用されている勤怠管理方法の一つが、ExcelやGoogleスプレッドシートなどで作成された電子ファイルの出勤簿へ、社員が自己申告で勤務時間を記入する方法です。

この方法であれば、新しい勤怠管理システムを導入しなくても勤怠管理が可能です。また、導入コストがかからないといったメリットがあるため、この方法を採用している企業が多いのではないかと考えられます。

ただし、デメリットとして、入力内容と実際の勤務時間が合っているかを確認しにくい点があります。「自己申告が間違っている可能性はないのか」「勤務実態と合っているのか」などを確認する方法がないため、社員が入力した自己申告内容を信じるしかなく、性善説(社員が嘘をつくことはないという前提)の上に成り立つ方法といえるでしょう。

2-2.上長などへメールや電話による報告を行う

二つ目の方法として、上長などにメールや電話で勤怠を報告する方法が挙げられます。冒頭と同じ厚生労働省の委託調査結果により、メールや電話による報告を採用している企業も、一定割合存在することが分かっています。

社員側としては、メールや電話で報告するだけなので、簡単に勤怠管理を行えるメリットがあります。しかし、報告を受ける上長からすると、メールや電話で受けた報告(勤務時間)を確認・集計しなければならず、その作業が負担になってしまうデメリットがあります。

2-3.勤怠管理システムを導入する(オンライン経由で打刻)

最近多くの企業で導入が進んでいるのが、勤怠管理システムです。勤怠管理システムとは、さまざまな打刻方法が用意されたツールで、勤怠管理をオンライン上で効率化・自動化できるシステムのことです。

勤怠管理システムによっては、一定の導入費用がかかりますが、社員1人あたり月額数百円程度で導入できる勤怠管理システムも多く、手軽にテレワークに対応した勤怠管理を行える点が魅力です。また、打刻方法の種類にも多くの選択肢があるため、会社の希望や働き方に合わせて打刻方法を選ぶことが可能です。

打刻方法の種類(勤怠管理システムによって対応・未対応が異なります)

- パソコンから打刻

- スマホから打刻

- 交通系ICカードや社員証などによる打刻

- チャットツールを利用した打刻

- Windowsのログオン・ログオフで打刻

ただし、従来タイムカードによる打刻などのアナログな勤怠管理方法を採用していた企業の場合、新たに社内へシステムを導入する形になるため、勤怠管理システムの利用に向けた社内への浸透をどのように進めていくかなどについて、十分に検討する必要があります。

3.テレワークの勤怠管理は「勤怠管理システム」がおすすめ

テレワークの勤怠管理をどのように行うか迷われた際は、勤怠管理システムの導入がおすすめです。本章では、その理由を解説していきます。

テレワークで「勤怠管理システム」がおすすめな理由

- 社員のモチベーションや生産性を向上できる

- 勤怠管理業務を効率化できる

- 不正打刻を防止できる

- 最新の法令に準拠した勤怠管理を行える

3-1.社員のモチベーションや生産性を向上できる

勤怠管理システムを導入し、テレワークであっても社員自身に始業時間と終業時間を打刻してもらうことにより、社員が働くためのモチベーションを向上させ、生産性を向上させることができます。

終業後に勤務時間を自己申告でExcelなどへ記入する勤怠管理方法では、始業時に社員が「よし、今から仕事だ」というように、仕事モードをONにすることが難しいケースが想定されます。毎日、始業時間になったら打刻、終業時間になったときに再度打刻の作業を行ってもらうようにすることで、「その間は業務に集中しよう」という社員の意識を作ることができ、生産性も上げることができるとみられます。

3-2.勤怠管理業務を効率化できる

テレワークで勤怠管理システムの導入をおすすめする2つ目の理由は、勤怠管理業務を効率化できる点です。

テレワークを行っている社員が、上長などにメールや電話、チャットでテレワーク時の勤怠状況を報告する場合には、上長がメールなどの内容をまとめ、勤務時間を集計する作業が必要となることがあります。しかし勤怠管理システムであれば、社員が打刻したデータを自動で収集し、勤務時間を集計してくれるため、集計作業は必要なくなります。

また、集計した勤務時間データを、給与計算システムにそのまま連携できる機能を持つ勤怠管理システムであれば、給与計算作業自体もスムーズになります。勤怠管理から給与計算までを一元管理でき、業務効率化を実現できるのです。

さらに、勤怠管理システムの中には、社員の残業時間が増えてきた際に、当該社員へ自動的にメールなどで通知を出せる機能を持つものもあり、労務管理にまで効率的に気を配れる点も魅力です。

従業員側にもメリットがあります。昨今の勤怠管理システムは、スマホ打刻に対応するものも増えてきており、テレワークを行っている外出先や出張先からも打刻が可能なものもあります。それにより、打刻のために出社することや、後日打刻を行うような手間は無くすことができます。

3-3.不正打刻を防止できる

テレワークで自己申告制の勤怠管理方法を採用すると、社員が報告した勤務時間と勤務実態が合っているかについて、確認が難しくなります。社員が「この日は9時~17時まで働きました」と言えば、それを信じるしかないのです。

勤怠管理システムには不正打刻防止機能が充実しているものがあり、例えば以下のような方法で不正打刻(勤務時間の不正確な打刻や、他人によるなりすまし打刻など)を防ぐことが可能です。

不正打刻防止機能の例(勤怠管理システムによって対応・未対応が異なります)

- スマートフォンの位置情報を記録するGPS打刻機能により、どこから打刻しているかが分かる

- 打刻時にカメラを起動させて、業務に付いているか確認できる

- 顔認証システムを活用して、なりすましを防止する

- 静脈・指紋認証などの生体認証を活用し、なりすましを防止する

- パソコンのログオン・ログオフ打刻で、正確な勤務時間を把握できる

3-4.最新の法令に準拠した勤怠管理を行える

勤怠管理システムの多くは、労働条件などに関する法改正があった場合に、システムの改修が行われ、最新の法令に対応するようになっています。テレワークなどの働き方改革に関する法令は今後も適宜改正される可能性がありますが、勤怠管理システムを採用している企業であれば、労働基準法等の法令に違反しない体制をスムーズに整えやすいと考えられます。

タイムカードやExcelの勤怠管理では、社員の労働時間をリアルタイムに把握できません。そのため、時間外労働が法定上限を超えていないか、休暇を適切に取れているかなどについて、勤務状況を適宜確認する必要がありました。

また、法改正があった場合には、都度最新のルールを勤怠管理方法へ反映させる必要があるなど、担当部署の負担が大きくなっていました。勤怠管理システムの導入により、こうした作業負担を軽減することが可能です。

勤怠管理システムの中には、システム自体が法改正に都度対応し、リアルタイムで通知を出してくれる機能を持つものもあります。もちろん、自社で法改正のポイントを把握しておくことが重要なことに変わりはありませんが、こうしたシステムの採用により、労働基準法等の法令に違反しない勤怠管理体制をスムーズに整えやすいとみられます。

プラリタウンでも勤怠管理システムをご紹介可能です。 勤怠管理や工数管理などを一元化。バックオフィス全般の効率化を図れる勤怠管理システムはこちらから

4.テレワークの勤怠管理システムを選ぶ3つのポイント

最後に、自社へ導入する勤怠管理システムを選ぶ時のポイントを解説していきます。

勤怠管理システムは、既に世の中に数多く存在します。多くのシステムの中から自社に合う勤怠管理システムを見つけるためには、以下のポイントを比較すると良いでしょう。

勤怠管理システムを選ぶポイント

- どこまでの機能を求めるか(不正打刻防止、申請承認機能など)

- 既存の給与計算システムと連携できるか

- 社員にとって使いやすいシステムかどうか

それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。

①どこまでの機能を求めるか(不正打刻防止、申請承認機能など)

まずは、検討している勤怠管理システムが、自社に必要な機能を備えているかどうかを確認しながら、選択肢を絞っていくことがおすすめです。

例えば以下のような機能は、勤怠管理システムによって搭載されているものと搭載されていないものがあります。

- GPSや顔認証による不正打刻防止機能

- 休暇や残業の申請・承認機能

- パソコンのログオン・ログオフ時間による打刻機能

- 生体認証打刻機能 など

自社に最低限必要な機能は何か、オプションとして活用したい機能は何かといった点を検討したうえで、各機能が搭載されている勤怠管理システムを候補にしながら、選択肢を絞っていきましょう。

②既存の給与計算システムと連携できるか

前章で触れたように、勤怠管理システムを導入するメリットの一つに、「勤怠管理業務を効率化ができる」点が挙げられます。勤怠管理システムで集計したデータをそのまま給与計算システムに連携できれば、給与計算システムにおける勤務時間データの再入力などを発生させず、給与計算のスピードを上げることが可能です。

そのため、検討中の勤怠管理システムが、自社に導入済みの給与計算システムとスムーズに連携できるかを確認しておくことは重要です。

勤怠管理システムごとに、連携できるシステムの名前が公開されている場合もあるので、必ず事前に確認しましょう。

③社員にとって使いやすいシステムかどうか

勤怠管理システムを選ぶ上で、社員にとって使いやすいシステムになっているか、という視点は非常に大切です。

勤怠管理システムによっては、導入前に無料トライアル期間(お試し期間)を設けているものもあります。可能な限りトライアルを実施し、実際に現場社員に使ってもらう、あるいは給与計算システムとの連携を試してみることなどにより、社内で問題なく利用できるシステムかどうかを事前に確認しましょう。

操作方法が分かりにくいシステムの場合、社員の打刻漏れが起こりやすくなるといったことも考えられます。社員が無理なく利用可能な、分かりやすいシステムを選ぶことが重要です。

5.まとめ

この記事では、テレワークの勤怠管理の難しさや、勤怠管理方法の選択肢、勤怠管理システムがおすすめであることなどについて解説してきました。最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

テレワークの勤怠管理が難しいと感じている企業の割合は、厚生労働省の調査結果によると3割程度存在しています。その理由としては、以下の理由が考えられます。

テレワークで勤怠管理が難しい2つの理由

- 勤務実態を目で確認できないから

- タイムカードなど既存の勤怠管理が使えないから

テレワークでは、通常のオフィス勤務と異なり同じ空間に社員がいる形ではなく、社員の勤務状況が見えにくくなるため、勤怠管理が難しくなっていると考えられます。そして、既存の勤怠管理とは違う勤怠管理方法を導入しなければいけない点も、難しいポイントです。

テレワークの勤怠管理を行う方法としては、主に以下3つの選択肢があります。

テレワークの勤怠管理を行う方法

- Excelなどの出勤簿に自己申告で記入する

- 上長などへメール・電話による報告を行う

- 勤怠管理システムを活用する (オンライン経由で打刻)

これらの中で導入をお勧めしたいのが、勤怠管理システムです。その理由は、主に以下の4つです。

テレワークで「勤怠管理システム」がおすすめな理由

- 社員のモチベーションや生産性を向上できる

- 勤怠管理業務を効率化できる

- 不正打刻を防止できる

- 最新の法令に準拠した勤怠管理を行える

不正打刻防止機能を使えば、テレワークでも適切に勤務実態を把握できます。さらに、勤務時間をリアルタイムで確認、自動集計が可能なため、給与計算システムと連動することで業務効率化を図れます。

最後に、テレワークの勤怠管理システムを選ぶ時のポイントを3つ紹介しました。

勤怠管理システムを選ぶポイント

- どこまでの機能を求めるか(不正打刻防止、申請承認機能など)

- 既存の給与計算システムと連携できるか

- 社員にとって使いやすいシステムかどうか

テレワークに対応した勤怠管理システムは、既に世の中に数多く存在しているため、どうしても迷いがちです。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する