更新日:

総務の業務効率化を図るには?多様な業務へ円滑に対応する方法をご紹介

「総務部の業務範囲が幅広にわたり、日中に業務を回しきれていない」

「総務部の業務効率化を行いたいが、限られた人員と時間の中で、まずどのように進めていけばいいものか?」

このようなお悩みをお持ちの方は多いかと思います。

総務部の業務が回っていない、あるいは時間外労働が他の部門と比べて多くなってしまっているようなケースでは、以下のような課題を抱えている可能性があります。

- 総務の業務範囲が多岐にわたる

- 紙面や印鑑を用いた手続きに時間がかかる

- 総務担当者の業務が属人化している

業務範囲が多岐にわたることは致し方ない部分もありますが、各手続きに時間がかかることや業務の俗人化といった課題は、ポイントを抑えた施策により、時間や労力をそれほど割かずに解決することが可能です。

ただし、効率化すべきポイントや進め方を間違えると、改善前よりも業務効率が落ちてしまう懸念もあります。そのため、各課題の解決に向けてどのような方法があるのかを理解したのち、自社ではどのような施策に取り組んでいくべきかを決めることが大切です。

本記事では以下の内容を詳しく解説しています。

- 総務における業務効率化を妨げる課題

- 総務に関する業務の効率化方法

- デジタルツールを導入することにより解決できる総務の業務内容

- 総務で業務効率化を図る方法の選び方

この記事を読むことにより、総務部における業務効率化にはどのような方法があるのかがイメージできるようになります。また、自社でどの方法を実施すべきかを判断するための方法なども解説していますので、ぜひ最後までお読みください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1.総務業務の効率化を妨げる3つの課題

まずは、総務業務の効率化に取り組み始める前に、どのような課題を優先度高く解決したいのかを明確に把握しておく必要があります。解決したい課題によって、取り組むべき業務効率化の方法が異なるためです。

総務業務の効率化を妨げている課題には、例えば、以下のような課題が考えられます。

- 総務の業務範囲が多岐にわたる

- 紙面や印鑑を用いた手続きに時間がかかる

- 総務担当者の業務が属人化している

これらの課題に対して、改善や効率化に向けたアプローチをどのように行うべきなのかは後ほど解説しますが、まずどのような課題がよくあるのか、詳しく見ていきましょう。

1-1.総務の業務範囲が多岐にわたる

総務の業務範囲は企業によって異なりますが、業務範囲が非常に幅広い点は、どの企業でも共通していることが多いです。そのため、非効率な業務手法をとっている、あるいは社員の退職などで人員不足が発生した場合は、業務が回らなくなってしまう可能性も高い部署です。

以下に、主な総務業務を挙げております。

- 社会保険・雇用保険関連業務

- 株主総会関連業務

- 固定資産管理業務(オフィス、駐車場、車両など)

- 社内インフラ整備(電話、ネットワークなど)

- 文書作成・管理業務(規程、通達、組織図など)

- 安全衛生管理、リスクマネジメント等関連業務

- 庶務(備品や消耗品管理、名刺発注、登記など)

このように、総務部が担う可能性のある業務の分野は、多岐に渡ります。

また、これらの業務は他部署と関わる機会も多く、その都度依頼された仕事などをこなす必要があります。その結果、本来やるべき業務を中断しなければならず、手が足りない状況になってしまう、という声も多く聞かれます。

そのため、各業務の中でも比較的効率化を図れそうな、あるいは、多くの時間がとられているために効率化を図った方が良い業務を検討し、他部署からの急な依頼や問い合わせなどにも対応できる余裕を作ることは非常に重要です。

1-2.紙面や印鑑を用いた手続きに時間がかかる

長らく総務の業務手法を変えていない企業では、各業務において紙面や印鑑を用いる機会が今なお多いでしょう。

各業務に関する紙面を電子化できていない場合、以下のような作業に社員の業務時間を取られてしまいかねません。

- 保管している書類を探すことに時間がかかる

- 書類の修正や訂正に手間がかかる

- 印鑑を一枚ごとの紙面に手で押印する必要がある

このような作業に社員の時間や労力を取られることで、本来行うべき業務が進まず、時間外労働をしなければならないケースもみられます。

1-3.総務担当者の業務が属人化している

前述したように、総務の業務範囲は非常に多岐にわたるため、業務ごとに担当者が置かれているケースも多いでしょう。

しかし、その担当者のみが担当業務に関わっていれば、当該業務の進め方について他の社員が誰も認識していない、といった「業務の属人化」が起きてしまいかねません。

業務が属人化しているがゆえに、1人の担当者が他の社員を頼ることができず、無理な仕事量を抱え込んでしまうといったケースもあり得るでしょう。手が空いている他の社員が業務をサポートすることもできなければ、結果として総務全体の仕事が回らない状態になってしまいます。

また、業務の属人化が起こると、担当者の不在や退職によって、当該業務を進め方が分からなくなるリスクもあります。

上記に挙げたような課題をクリアしながら、総務の業務効率化を図る方法にはどのようなものがあるのか、次章以降で見ていきましょう。

2.総務に関する業務の効率化方法

総務に関する業務の効率化を図るためには、主に以下3つの方法があります。

- 業務内容や工程を可視化することにより属人化を防ぐ

- アウトソーシング(外部委託)を利用する

- デジタルツールを活用する

自社で効率化を図る際はどのような方法が取り入れ易いかを判断するためにも、まずは各業務効率化の方法について見ていきましょう。

2-1.業務内容や工程を可視化することにより属人化を防ぐ

総務における業務の効率化を図るためには、初めに総務部の業務を洗い出し、各業務の工程を可視化することが重要です。

総務部は前述の通り、他部署から仕事を依頼されることも多く、業務プロセスが複雑になりやすい傾向があります。業務を属人化させることなく、担当者以外でも様々な業務に対応できるようにするためには、業務内容・工程の可視化を行ったうえで、部署内で共有する必要があります。

また、この後解説するデジタルツールの活用やアウトソーシング(外部委託)の利用を検討する際にも、事前に業務内容・工程を洗い出すことが必須となります。業務内容・工程が明確になっていなければ、どの業務をアウトソーシングするのか、あるいはデジタルツールで効率化するのか等を判断するための優先順位をつけることができないためです。

以下は、業務内容・工程を可視化する際の例です。

| 業務内容 | 業務工程 | 発生頻度/月 | 作業時間/月 | 依頼元部署 | 総務担当者 |

|---|---|---|---|---|---|

| 備品管理 |

|

都度 | 〇時間 | 経理部 | 〇〇 |

| 来客対応 |

|

〇回 | 〇時間 | 営業部 | 〇〇 |

このように、発生頻度や作業時間も記載しておくことで、多くの時間や労力が割かれており、優先的に効率化すべき業務を明らかにし易くなります。

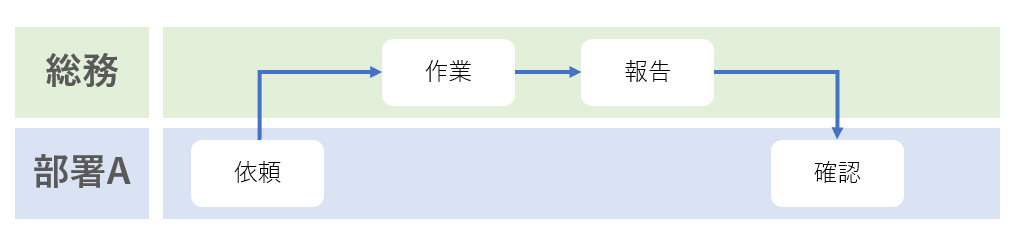

上記のようにまとめた際に、どの工程で業務が滞っているかという原因がわからない場合は、さらに以下のようなプロセスマップ(業務の流れを図表化したもの)を作成してみましょう。

プロセスマップの作成により業務の流れを細分化することで、一連の流れの中でどの部分に課題があるのかを見つけやすくなり、解決方法を探りやすくなります。

各業務工程における進捗状況などの情報を管理・共有できると、業務の優先度に合わせて人員の割り当てるなどの工夫がしやすくなり、生産性を高めることへ繋がります。

2-2.アウトソーシング(外部委託)を利用する

総務業務は多岐にわたるため、部分的にアウトソーシング(外部委託)を利用するという手段もあります。例えば、庶務やメール室などの業務です。

業務の一部をアウトソースすることで、総務を担当していた社員に時間の余裕が生まれるため、優先度の高い業務に集中することができるようになります。また、特定の総務業務を専門としている外部業者へ委託することで、社内で行うよりもスピーディーな作業が期待できるというメリットもあります。

ただし、アウトソーシングの場合は業務を外部業者へ委託するため、自社にノウハウが蓄積されにくいという特徴があります。そのため、社員が理解しておいた方が良い業務を経験する機会がなくなるため、社内へ業務を戻すことが難しくなるケースもある点には留意が必要です。

2-3.デジタルツールを活用する

アウトソーシングの利用は有効な手段ではありますが、先ほどもお伝えしたように業務ノウハウが蓄積されにくいといった特徴や、業務を社内へ戻しにくいリスクがあります。

このようなリスクを考えると、業務内容・工程を可視化した上でデジタルツールを導入することにより、可能な限り社内で業務効率化へ取り組むことも、前向きに検討すべき選択肢の一つであると言えるでしょう。

総務でしばしば課題となる業務範囲の広さに関しては、デジタルツールの導入で一部業務を自動化・効率化することにより、社員が総務関連業務に割く時間や労力を削減しながら、幅広な業務に取り組める体制を整備することが可能です。

例えば、今まで社員が手作業で備品に係る経費を計算していた場合、デジタルツールの導入によりその作業を自動化してしまえば、作業時間を大幅に削減できます。また、事務ミスを防ぐことも可能です。

デジタルツールを活用せずに、作業工程における工夫により効率化を図る方法では、削減できる時間や労力に限界があります。そのため、人がやるべき業務は人が行い、デジタルツールへ任せられる業務は効率化・自動化することが重要です。

デジタルツールには多くの種類があるので、自社が抱える課題を解決できるデジタルツールはどのようなものなのかを理解してからツールを選定しましょう。

デジタルツールについては、「3.デジタルツールを導入することで解決できる総務の業務内容」 で詳しく解説しています。

3.デジタルツールを導入することにより解決できる総務の業務内容

デジタルツールの活用が、総務業務の効率化に効果的であると解説しましたが、デジタルツールにはさまざまな種類があります。デジタルツールごとに解決できる課題は異なるため、デジタルツールの種類や概要を理解してから導入を検討することがおすすめです。

以下は、総務部で活用し得る主なデジタルツールと効果です。

総務部で活用し得る主なデジタルツール

- 電子契約システム

- 経費精算システム

- 請求・見積管理システム

- 物品管理システム

- RPA

- チャットボット

- グループウェア

このようなデジタルツールを活用することにより、業務の属人化も防ぐことが可能です。

それでは、具体的に各ツールの概要や導入メリットなどについて解説します。

3-1.電子契約システム

電子契約システムとは、オンライン上で契約関連書類へ署名し、契約を締結するシステムです。本ツールを活用することにより、契約関連書類の電子化や業務効率化を実現できます。

例えば、従来は紙面の契約書を作成したうえで、押印作業・封筒への封入作業・契約先への発送作業といった工程が必要になっていました。こうした手法では、契約書が必要になるたびに様々な手間がかかってしまいます。さらに、紙面の契約書を社内でしっかりと保管・管理しなければならないといった課題がありました。

電子契約システムを活用すると、契約書への押印や発送などの手間がかからないため、契約締結完了までの時間短縮にも繋がります。また、紙面の契約書には印紙が必要な場合がありますが、電子契約の場合は不要です。

契約締結後は、そのままオンライン上で契約書を保管することもできるため、必要に応じて過去の契約書を検索することや、他のシステムと連携することも可能です。例えば、顧客データを管理するシステムと連携し、契約書などのPDF書類を効率的に作成する、といった活用方法があります。

電子契約システムによっては、社内稟議の申請や承認が行えるワークフロー機能が搭載されたものもあります。稟議を上げる際に紙面の稟議書を回す必要がなくなり、上司が外出中でもオンライン上で承認できるため、承認までのスピードを上げることが可能です。

「紙と印鑑」で行っていた契約業務を「オンライン」で完結。電子契約サービスはこちらから

3-2.経費精算システム

経費精算システムとは、経費の精算業務を自動化・効率化するツールです。紙の領収書などをシステムへ入力する作業を省けるため、経費精算業務の効率化と事務ミスの防止に繋がります。

経費精算システムには、主に以下のような機能が搭載されています。

| 機能 | 概要 |

|---|---|

| 経費申請機能 | 経費の申請・承認・管理ができる |

| 事前申請機能 | 出張費などの経費について、事前に申請の入力や提出ができる |

| OCR機能 | 領収書やレシートの画像を読み取り、経費明細を自動で作成できる |

| 予算管理機能 | 経費精算システムで集計した予算の使用状況を可視化できる |

他にも、経費精算システムによっては過去の経費データを分析できるものや、立替経費を給与計算に組み込めるものなどもあります。

経費精算システムを導入すれば、社員は場所を選ばず経費の申請が行えるようになるため、リモートワークの導入を検討する際にも役立つでしょう。

経費精算業務を徹底的に効率化。クラウド型経費精算・管理システムはこちらから

3-3.請求・見積管理システム

請求書・見積管理システムを導入することにより、入力フォームへ必要項目を順番に入力していくだけで請求書や見積書を作成できるようになるため、請求書や見積書作成業務を効率化することが可能です。また、メールによる請求書や見積書送付を取引先に許諾してもらうことができれば、発送作業の手間を削減できます。

請求書や見積書を手作業で作成・発送していると、金額や住所の間違い、請求漏れなどの事務ミスが起きてしまう可能性があります。請求書や見積書のミスは、修正や再発送作業に手間がかかるだけでなく、取引先からの信頼を低下させてしまうリスクもあります。

そのため、このようなシステムを活用して事務ミスを防ぐことは、単純な業務効率化だけでなく、中長期的に取引先との良好な関係を築くことにも繋がるでしょう。

3-4.物品管理システム

物品管理システムを用いることで、備品管理を効率化することが可能です。

備品などの企業が保有する各種物品を、紙面の台帳やエクセルで管理している場合、記載漏れがあればすぐに在庫数に狂いが生じてしまいます。そこで、バーコードなどを備品につけて在庫数や所在を管理する物品管理システムを導入することにより、備品の所在や数を適切に管理できるようになります。

リアルタイムに物品の所在や数を正確に把握できるようになることで、棚卸作業の負担も格段に軽減されるため、備品の所在がわからない、数が足りない、といった問題も起きにくくなるでしょう。

3-5.RPA

RPAを用いることで、定型作業を自動化することができます。例えば、「勤怠管理システムから残業時間を集計したのち、残業が多い社員をリスト化し、各社員へ勤務時間を確認するようメールを送信する」など、複数のシステムをまたぐ作業も自動化が可能です。

定型作業を自動化することで、当該業務に係る総務担当者の作業時間や労力を減らしつつ、事務ミスも削減できます。

ただしRPAは、自ら判断して作業の効率化や自動化を行うデジタルツールではありません。複雑な作業やルールの変更が多い作業には適していない点などには注意しましょう。

3-6.チャットボット

チャットボットを用いることにより、社内外からの問い合わせ対応に係る作業工数を減らすことができます。

総務担当者は、関係部署や社外からの問い合わせ対応に多く時間を取られてしまうと、他の業務がストップしてしまいかねません。さらに、問い合わせ対応はいつ来るか分からないため、担当者が多忙な時に限って、対応に手を取られてしまうということもあり得るでしょう。

チャットボットでは、社内外からの質問に対して、あらかじめ定めたルールに従い自動で回答することが可能です。簡単な問い合わせであれば、チャットボットですぐに解決できます。問い合わせ内容が複雑で、チャットボットでは解決できない場合のみ、人力で対応するように設定することにより、問い合わせ対応時間を大幅に削減できます。

従業員やお客さまからのお問い合わせに対して、高精度な自動応答を実現するAIチャットボットはこちらから

3-7.グループウェア

総務ではさまざまな部署とのやり取りをすることが多いため、グループウェア(情報共有やコミュニケーションを目的としたソフトウェア)やチャットツールの活用もおすすめです。業務遂行に必要な情報共有やコミュニケーションを一つのシステム上で手軽に行えるようになるため、連絡やシステム操作に係る時間や労力を削減でき、業務効率化を図ることが可能です。

グループウェアには、例えば以下のような機能が搭載されています。

| コミュニケーション機能 |

|

|---|---|

| 情報共有機能 |

|

| その他の機能 |

|

これらの機能を活用することで、業務遂行に必要な様々な作業を効率的に行うことが可能です。

全社への周知連絡や資料やスケジュール共有などで社内コミュニケーションを円滑にするグループウェアはこちらから

4.【ケース別】総務で業務効率化を図る方法の選び方

ここまで、総務の業務効率化の方法やデジタルツールについて解説しましたが、どのような方法を選ぶべきかが判断できないという方もいるかと思います。

そのような方のために、総務で業務効率化を図る方法の「選び方」を、ケース別に解説します。

ここまで記事を御覧いただいた上で、

「総務の業務の効率化を行うのは大変そう」

「デジタルツールの導入に興味があるけど調べる時間が取れない」

「一旦、詳しい人の話を聞いたうえで判断したい」

とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

4-1.業務範囲が多岐にわたり、対応が遅延している作業が多い場合

業務範囲が広いために対応が遅延している作業が多い場合、多くの業務を余裕が無い体制で回している状況であると考えられます。

まずは業務内容・工程の可視化をしたうえで、どの業務に社員の時間や労力が多く割かれているかを明確にし、当該業務の効率化を検討しましょう。

このような状況を改善するためには、担当者の業務負担が大きい業務を効率化し、業務にかかる時間や労力を削減することが有効です。

例えば、経費精算のような金銭の管理が関わる業務は、業務の重要度や業務負担が大きいため、デジタルツールを用いて効率化することは有効とみられます。また、単純な作業となっている定型業務を、RPAで自動化することも有効です。

4-2.紙面や表計算ソフトで管理する書類や関連業務を減らしたい場合

紙面や表計算ソフトでさまざまな書類の管理をしている場合、社員は印刷・押印・計算などの手作業に多く時間を取られてしまいがちです。このような企業は、まずは各書類と関連業務の電子化を進めることにより業務効率化を図りましょう。

以下のようなデジタルツールを活用することにより、各書類と関連業務の電子化を実現できます。

総務部で活用し得る主なデジタルツール

- 電子契約システム

- 経費精算システム

- 請求管理システム

- 見積管理システム

総務担当者の業務内容と工程を可視化したうえで、どの業務において紙面の書類や表計算ソフトで管理する書類が多く、関連業務に関する社員の負担か大きいのかを把握したうえで、デジタルツール導入に向けた優先順位を決定してください。

例えば、請求書の作成や封入作業に多くの時間を取られているようであれば、まず請求管理システムを導入して請求書作成と関連業務の電子化から優先的に進める、といったケースが想定されます。

優先順位を決めたら徐々に電子化を進めていきます。一度にさまざまな業務工程を変えてしまうと、新しい工程に慣れるための社員の負担が大きくなり、反発を受けて電子化が失敗に終わる可能性もあります。アナログな業務が多い企業は、一度に多くの業務を電子化することは避けましょう。

4-3.社内外からの問い合わせが多く、社員が業務へ集中できない場合

社内外からの問い合わせが多く、他の業務に支障をきたしているような場合は、チャットボットやグループウェアを活用しましょう。

例えば、代表電話番号が総務部に繋がるようになっている、あるいは問い合わせメールの対応を総務部で行っている場合、よくある問い合わせ内容はチャットボットで解決できるようにする、といった対応が考えられます。

また、グループウェアに搭載されている掲示板上で、必要に応じて社員に対する情報発信を行うことなどにより、業務上発生する社員の疑問を減らすことが可能です。グループウェアによってはFAQ機能が搭載されたものもあるので、社員の問い合わせ前にFAQを確認してもらうようにすることにより、問い合わせ数を減らすことも可能です。

このように沢山のデジタルツールがある中で、「どのデジタルツールを導入すれば、総務の業務効率化が図れるかが分からない」といった場合には、ぜひ当社にサポートをお任せください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

5.総務の業務効率化を行うにあたっての注意点

総務部は各部署への横断的なサポート業務も多いため、総務部だけで業務効率化へ取り組んだとしても十分な効果を得にくい場合がある点には、留意が必要です。

例えば、グループウェアを導入した場合、全社的にシステムの掲示板機能やチャット機能を使ってもらう必要があります。この場合、総務部だけでなく他部署にもシステム(グループウェアなど)の操作方法を共有したうえで、デジタルツールを浸透させていく必要があります。

ただし、全社的にデジタルツールの導入、ひいてはDXを推進することで、テレワークの導入などといった事業の運営体制を変更する際にも柔軟に対応できるようになるといった大きなメリットがあります。

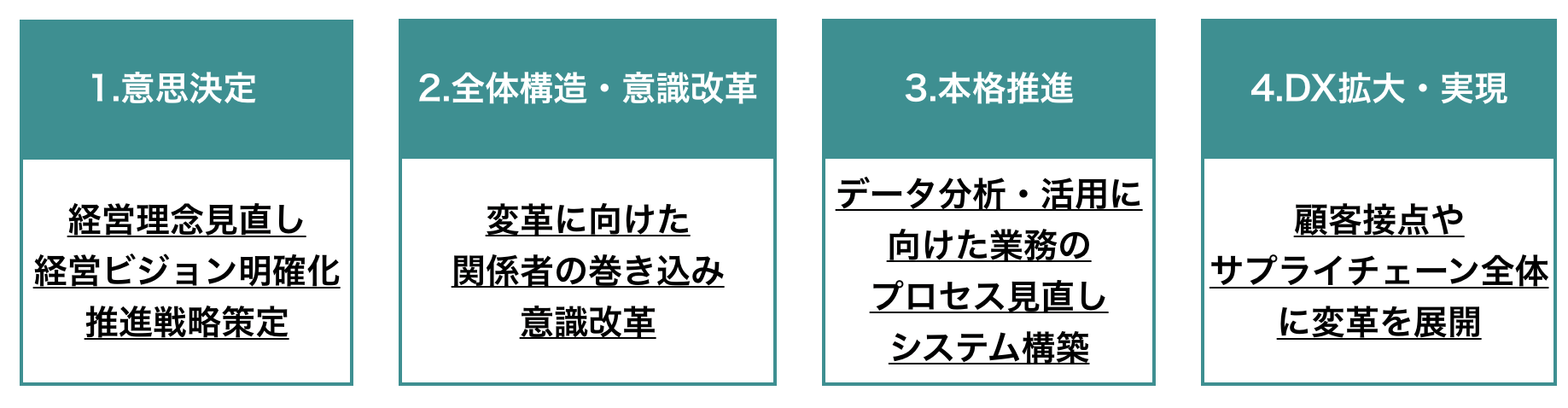

ご参考:DXの進め方

DXを推進するためには、以下のような手順で進めます。

DXは徐々に推進していくことで、全社的に浸透させていくことが大切です。総務部の人手不足や業務範囲の広さが深刻なのであれば、総務部から優先的にデジタル化を進めましょう。

DX推進については、「中小企業におけるDX推進の必要性と具体的なロードマップを徹底解説」で詳しく解説しています。

6.まとめ

総務の業務効率化を妨げる課題には、以下のようなものが挙げられます。

- 総務の業務範囲が多岐にわたる

- 紙面や印鑑を用いた手続きに時間がかかる

- 総務担当者の業務が属人化している

こうした中、社員の業務負担を削減する、すなわち業務効率化を図っていく方法を検討するためにも、自社の総務担当者の業務内容や工程を可視化したうえで、課題を明確にするところからはじめましょう。

具体的に総務の業務効率化を図る場合は、次のような方法があります。

- 業務内容や工程を可視化することにより属人化を防ぐ

- アウトソーシング(外部委託)を利用する

- デジタルツールを活用する

それぞれの方法の違いを理解して、自社の課題を解決できる方法を検討しましょう。

中でも、業務効率化を図るうえでおすすめの方法は、デジタルツールの活用です。

総務部で活用し得る主なデジタルツール

- 電子契約システム

- 経費精算システム

- 請求・見積管理システム

- 物品管理システム

- RPA

- チャットボット

- グループウェア

導入するデジタルツールによって得られる効果は異なりますが、例えば金銭が関わるために業務負担が重たい業務や書類が多い業務、あるいは問い合わせ対応が多い業務など、担当者の時間や労力が多く取られている業務から効率化に取り組むことがおすすめです。

総務は他部署とのやり取りも多い部署であるため、総務部の業務効率化に取り組み始めることは、全社的なデジタル化・DX推進にも繋がる可能性があります。ぜひ、業務効率化にあたって本記事を参考にしてみてください。

ぜひ、外部人材の採用と社内人材の育成の両方を検討しながら、デジタル人材の確保を進めていきましょう。