更新日:

契約書の電子化とは?導入するメリットと開始時のチェック項目を解説

契約書の電子化とは、紙面の契約書の代わりに電子データを使い契約を締結することです。紙面の契約書とは異なり電子データでの締結、保管となるので、ペーパーレス化や業務効率化が見込めます。

しかし、紙面の契約書と電子化した契約書には下記のような違いがあり、紙面の契約書と同等に扱うことはできません。例えば、紙面の契約書では手書きでの署名ができますが、電子化した契約書には電子署名が必要です。

| 項目 | 紙面の契約書 | 電子化した契約書 |

|---|---|---|

| 送付方法 | 郵送・持参 | 電子データの送信 |

| 保管方法 | 紙面で保管(一部電子化可能) | 電子データで保管 |

| 署名方法 | 押印・手書きでの署名 | 電子署名 |

| 日付の照明 | 手書きで記入 | タイムスタンプ |

そのため、契約書を電子化するメリットや注意点はもちろんのこと、具体的な開始方法を理解して検討することが欠かせません。

そこでこの記事では、契約書の電子化の概要や契約書を電子化するメリット、契約書の電子化を始めるためのチェック項目などをまとめて解説していきます。

この記事の内容

- 契約書の電子化とは

- 契約書の電子化に関する法律

- 契約書の電子化と紙面の違い

- 契約書を電子化する4つのメリット

- 契約書を電子化するデメリット

- 契約書の電子化を始めるためのチェック項目

この記事を最後まで読めば契約書を電子化するメリットや具体的な方法が分かり、自社での導入が検討できるようになります。契約書の電子化で失敗しないためにも、ぜひ参考にしてみてください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1.契約書の電子化とは

冒頭でも述べたように契約書の電子化とは、紙面の契約書に代わり電子データを使い契約を締結することです。契約書の電子化では、PDF化した契約書や電子契約システムで作成した契約書などの電子データを作成します。その後、メールや電子契約システムを使いオンライン上で契約を締結します。(詳しい契約の締結方法は「6.契約書の電子化を始めるためのチェック項目」で解説しています)

従来は紙面で発行した契約書でのやり取りが通例でしたが、「2.契約書の電子化に関する法律」により電子化した契約書での契約締結や保管が認められるようになりました(一部契約書を除く)。法律に従い適切な作成、保管ができていれば、電子化された契約書は紙面の契約書と同等の効力を持ちます。

2.契約書の電子化に関する法律

契約書の電子化に関する主な法律としては、下記の4つがあります。

| 法律 | 概要 |

|---|---|

| 電子帳簿保存法 | 電子帳簿保存法 国税関係の帳簿書類をデータ保存するときの要件や規定を定めた法律 新規で締結する電子契約書は「電子取引」に該当し、真実性の要件と可視性の要件を満たす必要があります。

|

| 電子署名法 | 電子署名の仕組みや定義を定めた法律 本人による一定の条件を満たす文書は、本人による手書きでの署名・押印と同様に、本人に意思に基づいて作成していると推定されると定めています。 |

| IT書面一括法 | 証券取引法や薬事法など法律50法の書面の提出や交付を必要としている書類に対して一定の条件を満たした場合に電子的手段を使うことを認める法律 この法律に該当している書類は、電子データでのやり取りが可能です。 |

| e-文書法 | 法令によって書面での保存が義務付けられている民間の法定文書など対象に要件を満たせば電子データでの保存を容認する法律 電子帳簿保存法とe-文書法は対象とする書類が異なるため、両者が施行されたことでより広い契約書の電子化が可能となりました。 具体的な要件は各府省によって異なりますが、基本的には見読性・完全性・検索性の4つが求められます。

|

参照:

電子帳簿保存法関係|国税庁

電子署名とは|総務省

電子署名及び認証業務に関する法律|e-Gov

書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律|衆議院

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律|e-GOV

これらの法律によっての契約書の電子化が容認されており、一定の条件を満たせば電子データでの契約や保管が可能です。業種や契約書の種類によって適用される法律が異なるため、事前に確認しておきましょう。

3.契約書の電子化と紙面の違い

契約書の電子化を検討するときに気になるのは、紙面の契約書との違いです。主な違いとしては、下記の4つの項目があります。

| 項目 | 紙面の契約書 | 電子契約書 |

|---|---|---|

| 送付・内容確認 | 持参・郵送 | 電子データの送信 (メール・システムの使用など) |

| 保管方法 | ファイルなどに挟み物理的に保管 (一定要件を満たせば電子化可能) |

電子データを保管 |

| 署名方法 | 押印または手書きでの署名 | 電子署名 |

| 日付の証明 | 日付を手書きする | タイムスタンプの発行 |

あらかじめ知っておくと契約書の電子化を検討しやすくなるので、確認しておきましょう。

3-1.保管方法

契約書は適用する法律により、7~10年の保管が義務付けられています。保管期間は紙面と電子データともに変わりません。紙面の契約書は、適用期間内の契約書原本を保管する必要があります(一定の条件を満たせば原本をスキャンしてデータを保管することができます)。紙面の契約書の量によっては、保管スペースを確保しなければなりません。

一方で、電子契約は電子データのまま保管することが認められているため、契約書を保管するスペースやファイルなどの用意が不要です。電子データの保管時にはいつでも閲覧と検索、印刷ができること、改ざんや削除が行われないこと、機密性が確保されていることを守る必要があります。この他にも保管する契約書によって細かな要件が指定されている可能性があるので、法律に従って保管をします。

参照:会社法|e-GOV

3-2.押印方法

紙面の契約書は押印や手書きでの署名により、契約を締結することが多いです。電子契約の場合は、電子署名を使用します。電子署名には、第三者機関の認定局が発行する電子証明書が必要です。電子証明書は印鑑証明書のような役割があり、本人の署名であることを証明するために使用します。

電子署名は一般的な電子サインとは異なり、公開鍵や秘密鍵などの技術を使い改ざんが起こりにくよう工夫されています。本人性や非改ざん性を担保できる方法を使い署名を行うことで、手書きでの署名と同等の効力を持ちます。

3-3.日付の記入方法

契約書の日付は、契約の成立を裏付ける証拠となる部分です。紙面の契約書では手書きで日付を記入しますが、電子契約ではタイムスタンプを発行します。

タイムスタンプとは、電子契約書の確定時刻を証明する仕組みです。電子書類は日付の改ざんがしやすい側面がありますが、第三者機関の時刻認証業務認定事業者(TSA:Time Stamping Authority)が発行するタイムスタンプを使用することで非改ざん性を担保します。

3-4.内容の確認方法

紙面の契約書では契約書を送付、または持参をして双方が契約書の内容の確認を行います。電子契約の場合はメールやシステム経由で、電子データを送付します。

取引先が電子データの扱いに慣れている場合や理解がある場合は問題ありませんが、慣れていない場合は契約書の確認に手間がかかると感じる可能性があります。

このように、紙面の契約書と電子契約では、保管方法や署名方法が大きく変わります。解説した4つの部分が変わっても問題なく運用できそうか検討してみてください。

4.契約書を電子化する4つのメリット

契約書を電子化するメリットには、次の4つがあります。

契約書を電子化する4つのメリット

- 契約書の保管が楽になる

- 収入印紙が不要

- 契約書の処理にかかる負担を軽減できる

- 費用が削減できる

契約書の電子化を検討するときに知っておきたいポイントばかりなので、ぜひチェックしてみてください。

4-1.契約書の保管が楽になる

先ほども触れたように、契約書は適用する法律により7~10年の保管が義務付けられています。紙面の契約書は原本の保管が必要なので、物理的な保管スペースを確保しなければなりません。締結する契約書の量が多い業種は、セキュリティを担保しながら契約書を保管することに苦労しているかと思います。

契約書を電子化すると電子データでの保管ができるため、物理的なスペースが不要です。どれだけを締結しても、クラウドやサーバーで保管や管理ができます。

また、紙面の契約書の場合は契約書を参照したいときに、どこに保管をしているのか探す作業に労力を費やします。契約書を電子化すると、パソコンやシステム内の検索機能を利用してすぐに必要な電子契約を提示できます。保管や検索にかかる手間を大幅に削減できるところは、契約書を電子化する大きなメリットだと言えます。

4-2.収入印紙が不要

印紙税は課税文書を作成したときに、文書の作成者が納める税金のことです。収入印紙は印紙税を納めるために政府が発行している証票を指し、該当する文書に切手のように添付して使用します。

課税文書となる主な契約書は、下記の4種類です。課税文書となる契約書は、契約書の原本に定められた金額の収入印紙を貼る必要があります。

| 契約書の種類 | 契約書の一例 | 収入印紙代 |

|---|---|---|

| 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 | 不動産売買契約書 土地賃貸借契約書 運送契約書など |

契約金額により 200円~60万円 |

| 請負に関する契約書 | 工事請負契約書 広告契約書 請負金額変更契約書など |

契約金額により 200円~60万円 |

| 合併契約書又は吸収分割契約書もしくは新設分割計画書 | 合併契約書 吸収分割契約書など |

40,000円 |

| 継続的取引の基本となる契約書 | 売買取引基本契約書 特約店契約書など |

4,000円 |

参照:印紙税額一覧|国税庁

とくに、請負に関する契約書や不動産の賃貸借契約書、売買契約書は契約金額が高額となる可能性があり、収入印紙代も高くなります。年間に複数の契約を締結すると、収入印紙代が大きな負担となるでしょう。

課税文書は用紙に課税事項を記載し文書の目的に従って行使するものを指すため、用紙を使わない電子契約は課税文書の対象外だと考えられています。

そのため、2023年11月時点では電子契約書を使うと収入印紙が不要となり、印紙代を節約できます。ただし、電子契約書に収入印紙が不要であることを問題視する声があることも事実なので、今後の動向に注意する必要はあるでしょう。

4-3.契約書の処理にかかる負担を軽減できる

紙面の契約書を用意する場合は契約書の内容を確認して印刷し、封筒に封入する手間がかかります。契約書の内容にミスや変更があった場合は再度契約書を作成するところからやり直さなければならないため、事務処理の大きな負担となります。

契約書を電子化すれば、契約書の印刷や封筒への封入作業が不要です。修正点や変更点があっても、もととなる電子データを編集するだけなので、紙面の契約書と比べると負担を軽減できます。運用方法によっては契約書のテンプレートを使用できるため、入力項目を減らすことも可能です。

契約書の作成が重なる場合や契約書の作成件数が多い場合は、事務処理の負担が大きいです。契約書を電子化し工程を減らす、作業内容を簡略化することで負担の軽減へとつながります。

4-4.費用が削減できる

紙面の契約書を発行している場合は、主に下記の費用がかかります。

- 契約書の紙面代

- 切手代

- 封筒代

- 印刷代

- 契約書によっては収入印紙代

例えば、下記の設定で契約金額が300万円の不動産売買契約書を作成すると、1部当たり約2,268円のコストがかかります。

- 契約書の用紙代:1枚3円として6ページで18円

- 切手代:140円

- 封筒代:50円

- 印刷代:1枚10円として6ページで60円

- 契約書によっては収入印紙代:2,000円

※仮の金額設定です

契約書を電子化すると、これらの費用はすべて不要です。契約書を電子化するための準備や環境整備に費用はかかりますが、長期的な視点でみるとコストを削減することができるでしょう。

5.契約書を電子化するデメリット

契約書を電子化するメリットが把握できたところで、気になるのはデメリットです。契約書を電子化するデメリットとしては、次の3つが考えられます。

契約書を電子化するデメリット

- 取引先が受け入れてくれないことがある

- 社内に浸透させる必要がある

- 電子化できない契約書がある

事前に把握しておくと対策が検討できるので、チェックしてみてください。

5-1.取引先が契約書の電子化を受け入れてくれないことがある

契約書を電子化するときにつまずくことが多いのは、契約相手である取引先に受け入れてもらえないケースです。自社は契約書の電子化を進めたくても、取引先が拒否をすると電子化を進めることができません。

取引先が不安視をする理由としては、大きく2つあります。1つ目は、今までにない負担がかかることです。「6.契約書の電子化を実現するためのチェック項目」で詳しく解説していますが、電子契約書の締結方法によっては、取引先側も準備が必要です。

2つ目は、前例にないことに取り組む不安です。電子データに慣れていない取引先では、紙面から電子データになる不安が少なからずあります。この場合は事前に契約書の電子化について丁寧に説明をして、納得してもらえるか試してみましょう。

5-2.社内に浸透させる必要がある

「3.契約書の電子化と紙面の違い」で触れたように、紙面の契約書と電子契約書は運用方法が異なります。そのため、急に電子契約書に切り替えると混乱を招くことが予想されるので、社内に浸透させる取り組みが必要です。

とくに重要なのは、電子契約書の作成や契約締結におけるルールの策定です。例えば、電子署名やタイムスタンプがない状態で契約を締結してしまうと、法的な有効性が薄くなる可能性があります。このようなミスを回避するためにも、どのようなルールで運用をするのか明確にして、周知をするようにしましょう。

また、従業員が同じ認識を持ち電子契約書を扱うために、セミナーや研修を実施するのも一つの方法です。基礎知識を身につけてから本格的な運用を開始することで、開始直後のトラブルやミスを減らせるようになります。

5-3.電子化ができない契約書がある

「2.契約書の電子化に関する法律」で触れたように、さまざまな法整備により電子化できる契約書が増えました。とは言え、現段階ではすべての契約書が電子化できるわけではありません。

一例で言うと、下記のような契約書は書面での契約が必須となっています。

- 任意後見契約書

- 訪問販売等で交付する契約書面

この他にも、契約書によっては電子化をする条件が定められている場合があります。電子化したい契約書がある場合は該当する法律を確認して、電子化が認められているか確認するといいでしょう。

参照:

任意後見契約に関する法律3条|衆議院

公正証書|霞ヶ関公証役場

6.契約書の電子化を始めるためのチェック項目

実際に契約書の電子化を検討するときに、どこから始めたらいいのか悩む担当者も多いのではないでしょうか。ここからは、契約書の電子化を始めるときに知っておきたいチェックポイントをご紹介します。

契約書の電子化を始めるためのチェック項目

- 契約書の電子化に必要なものを揃える

- 電子契約の締結方法を決める

- 取引先や金融機関に事前連絡する

- 契約手続きのワークフローを明確にする

電子契約の運用を開始する前にどのようなことをしておくべきか確認できるので、参考にしてみてください。

6-1.契約書の電子化に必要なものを揃える

契約書を電子化するときには、下記の準備を検討します。

| 電子証明書 | 「だれ」がどのような契約をしたのか証明をするために使用 電子署名をするために必要な証明書 |

|---|---|

| タイムスタンプ | 表記されている時刻に契約書が存在していたことを証明するために使用 |

| 契約書のテンプレート | 業種や契約内容に応じた契約書のテンプレート |

| 電子契約システム | 契約書の電子化をサポートするシステム |

これらはすべて必要なわけではなく、運用方法により必要なものが異なります。それぞれどのような役割を果たすのか一つずつご紹介します。

6-1-1.電子証明書

電子署名は、「だれ」がどのような契約をしたのか証明をするために使用します。電子署名は電子サインとは異なり、認証局が発行する電子証明書が必要です。

電子証明書を取得するには、認証事業者に電子署名の利用登録申込みをします。電子証明書を発行することで本人や企業名と秘密鍵、公開鍵の紐づけができます。

電子署名と電子証明書、秘密鍵、公開鍵を紐づけて電子契約の認証に活用することで、本人性と非改ざん性を担保します。

6-1-2.タイムスタンプ

タイムスタンプは、表記されている時刻に契約書が存在していたことを証明するために使用します。電子署名が「だれが」どのような契約をしたのか証明することに対し、タイムスタンプは「いつ」どのような契約をしたのか証明します。

タイムスタンプは、下記の手順で発行できます。

- タイムスタンプを付与したい電子契約からハッシュ値※を取得します

- ハッシュ値を時刻認定局に送付して、タイムスタンプの発行を依頼します

- 時刻認定局がハッシュ値と時刻情報を紐づけてタイムスタンプを発行します

※ハッシュ値とはハッシュ関数により求められる固定の桁数の値のことです。基のデータがほんの少しでも変わるとハッシュ値も変動する特性を持つため、データ改ざんの有無を確認するときに使用されています。

電子契約のハッシュ値と時刻情報が付与されたハッシュ値が同じであれば、改ざんが行われていないことを証明できます。タイムスタンプの価格はサービスやシステムにより異なるため、事前に確認して利用を検討するといいでしょう。

6-1-3.契約書のテンプレート

契約書を電子化するときには、業種や契約内容に応じたテンプレートを用意しておくと安心です。とくに電子契約の導入時は定まった形式がないと作成者により差が出やすく、差し戻しや修正の原因となります。

とくに契約書の電子化への移行時期は入力形式が変わったことにより、必要な情報の記入漏れやフォーマットの崩れなどが起こりやすくいです。

今まで使用してきた紙面の契約書をベースに、WordやExcelなどのツールを使用して誰もが同じ質の契約書が作成できる基盤を整えておきましょう。

6-1-4.電子契約システムの導入

ここまで解説してきたように、契約書の電子化は事前準備や社内への浸透が必要です。自社で一から準備し運用していくことに、不安を感じるケースもあるでしょう。

そこで、電子契約システムを使用するのも一つの方法です。電子契約システムでは電子契約のための電子データを作成するだけでなく、下記のような機能が備わっています(システムにより機能は異なります)。

| 契約書の作成をサポートする機能 | 契約書のテンプレート 電子証明書の発行 タイムスタンプの発行 法律に基づく電子契約書の作成のサポート |

|---|---|

| 業務をサポートする機能 | ワークフローの作成 承認時のアラート通知機能 |

| 契約書の保管に関する機能 | 電子保管をサポートする機能 検索機能 グループ分け機能 外部連携機能 |

電子契約システムによってはシステム内でタイムスタンプや電子証明書を発行できる場合があり、契約書を電子化するハードルが一気に下がります。また、システムによっては法律に基づく契約書の処理をサポートしてくれるので、契約書を電子化する不安を払拭できるでしょう。

電子契約システムにより1通ごとにコストが発生するシステムや月額固定のシステムなど異なる費用設計となっているため、費用対効果を念頭に置いて導入を検討してみてください。

6-2.電子契約の締結方法を決める

契約書を電子化するときには、締結方法を決めておくことが大切です。締結方法が曖昧なまま進めると、契約相手である取引先に負担や迷惑をかける可能性があるからです。代表的な電子契約書の締結方法には、下記の2種類があります。

| 当事者型 | 自社と取引先がそれぞれ電子証明書を取得し、双方の本人認証ができている状態で契約を締結する方法 |

|---|---|

| 事業者型(立会人型) | 電子契約システムの事業者が電子証明書を用意する方法 メールで契約者の本人確認を行い本人性を担保する |

①当事者型

自社と取引先がそれぞれ電子証明書を取得して、双方の本人認証ができている状態で契約を締結する方法です。双方が電子証明書を取得したうえで行うため、なりすましのリスクが低く安全性が高いところがメリットです。

一方で、取引先が契約書の電子化を推進していない場合、電子証明書を取得するところから依頼しなければなりません。実施のハードルが高く、手間がかかるところがデメリットです。

向いているケース

- 契約者の本人性を確保したうえで契約をしたい場合

- 手間はかかってもなりすましなどのリスクを減らしたい場合

②事業者型(立会人型)

電子契約システムの事業者が契約者に代わって、電子証明書を用意する方法です。電子契約システムから送付されるメールで本人性を担保します。自社と取引先の双方が電子証明書を取得する必要がないので、導入のハードルが低いところがメリットです。

デメリットとしてはメールでの本人確認に留まるため、当事者型と比較すると本人性の担保ができないところです。また、電子契約システムを介して契約書の締結を行うため、自社側が電子契約システムを導入することが前提条件となります。

向いているケース

- 電子契約を導入するハードルを下げたい場合

- 自社や取引先が電子証明書を獲得する手間を省きたい場合

6-3.取引先や金融機関に事前連絡をする

契約書の電子化を始める前に、契約に関わる取引先や金融機関に事前連絡をしましょう。「5-1.取引先が契約書の電子化を受け入れてくれないケースがある」でも述べたように取引先の理解を得るまでに時間を要することも考えられるため、できるだけ早い段階から説明をしておくと安心です。

取引先に説明をするときには電子化をするメリットや意義を伝えるといいでしょう。例えば、電子化をすることでペーパーレス化を促進し環境に配慮する側面があるなど、契約書の電子化が与える好影響を伝えると納得してもらいやすいです。

電子契約書の締結方法や事前説明を工夫しても同意を得られない場合は、無理のない範囲から進めていくといいでしょう。例えば、電子契約書と紙面の契約書の双方を用意するなど安心してもらえる方法を検討してみてください。ただし、いつまでも電子契約書と紙面の契約書の双方を用意していると自社にとって負担となるため、期限を定めて取り組むことが理想です。

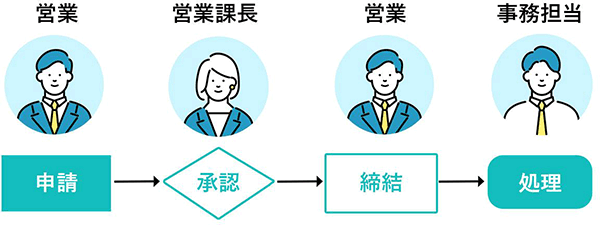

6-4.契約手続きのワークフローを明確にする

契約書を電子化するときには、電子化した契約書のワークフローを明確にしておきましょう。ワークフローが曖昧な状態で開始をすると契約書の作成はできても、次の行程の承認作業や締結、保管にどのように進めればいいのか分かりません。

契約書の承認工程で処理が滞ると契約書の締結に進めなくなるため、あらかじめ全体の流れと手順を決めておくことが大切です。

ワークフローを決めるときには、ワークフローに登場人物する人物と役割、時系列ごとの順序を明確にすることを意識してください。

- ワークフローに登場する人物

- 登場人物ごとの役割

- 時系列ごとの順序

下記の例では、営業が契約書を作成した後に課長が承認をします。承認後に営業が契約を締結し、最後に事務担当者が保管処理をします。

このように、ワークフローが定まっていれば契約書を作成した後の流れが理解できているため、効率よく運用できます。紙面の契約書とは順序や行程が変わるかと思うので、電子契約書に適したワークフローを検討してみてください。

ここまで記事を御覧いただいた上で、

「クラウド化は難しそう」

「自分で調べて対応する時間がない」

「一旦、詳しい人の話を聞いたうえで判断したい」

とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

7.まとめ

いかがでしたか?契約書の電子化のメリットやデメリット、方法が理解でき、自社で運用するべきか検討できるようになったかと思います。最後に、この記事の内容を振り返ってみましょう。

- 契約書の電子化とは紙面の契約書に代わりに電子データを使い契約を締結すること

- 契約書を電子化すると「保管が楽になる」「収入印紙が不要」「契約書処理が楽になる」「経費が削減できる」という4つのメリットがある

- 契約書の電子化では取引先の理解や社内への浸透が必要

- 契約書の電子化は進んでいるものの一部電子化できない契約書があるため注意が必要

契約書の電子化を始めるときのチェック項目は次の4つ

- 契約書の電子化に必要なものを揃える

- 電子契約の締結方法を決める

- 取引先や金融機関に事前連絡をする

- 契約手続きのワークフローを明確にする

契約書を電子化すると、契約の締結に必要な準備や手間を減らすことができます。自社の業種に適用している法律を確認しながら、契約書の電子化を進めましょう。