更新日:

DX戦略の立て方|フレームワークを使った実践的な策定方法を解説

「DX(デジタルトランスフォーメーション)を成功させるためには、何よりも戦略が大事」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

なぜDX成功に戦略が重要なのかというと、主に以下の2つの理由からです。

DX成功のために戦略が欠かせない理由

- ただのデジタル化ではなく変革レベルの価値を創出するため

- 全社一丸となって推進するための、道しるべになるため

山登りをする時に、やみくもに登り始めると遭難する危険性が高まります。それと同じで、DXを進める上でも、目標となるゴールまで、どのルートを選択するのかを事前にしっかり決めておく必要があるのです。

そこでこの記事では、DXを推進する上で戦略が重要である理由から、具体的なDX戦略の立て方、成功のポイントまで詳しく解説していきます。

また、戦略を立てる際に役に立つフレームワークについてもご紹介します。

DXの具体的な戦略の立て方を知りたい方は、この記事を読み進めながら一緒に実践してみてください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1.DX戦略とは|言葉の意味とDXレポートでの位置付けを解説

冒頭でも解説した通り、DX(デジタルトランスフォーメーション)を成功させるためには、戦略がとても重要です。

「DXの失敗率は9割」とも言われる中でDXを成功させるためには、最初に正しい「DX戦略」を立ててその通りに実行していく必要があるからです。

1章では、「DX戦略」が示す言葉の意味と、経済産業省の「DXレポート」でどのように言及されているかについて解説していきます。

1-1.DX戦略とは「DXを実現するために進むべき方向性やシナリオ」のこと

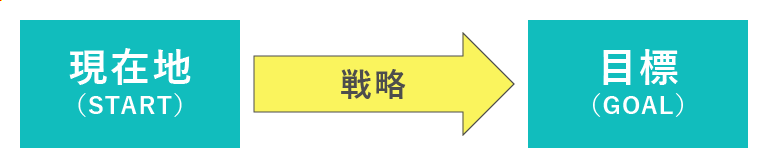

DX戦略とは、DXを実現するために定める方向性やシナリオのことです。戦略という言葉に代えて「ロードマップ」と呼ばれることもあるでしょう。

ビジネスにおいての戦略とは、目標を達成するための方向性や考え方のことをいいます。そして、どんな方法や手段を使うのか、どのように人員を配置するのか、どんな施策を講じるのかを、具体的に策定していくのです。

DX戦略では、例えばDX成功のゴールを「3年後までに受注生産数を10倍にする」と設定したならば、それを達成するためのルート「サプライチェーンを高度化・効率化する」「人員を2倍にする」「生産ラインを2倍にする」を考え、さらにそれぞれのルートを実現するための施策を細かく計画に落とし込んでいきます。

DX推進に戦略があることで、目標を達成しやすくなり、意思決定に役立つメリットがあります。

1-2.DXレポートにおける「DX戦略の重要性」

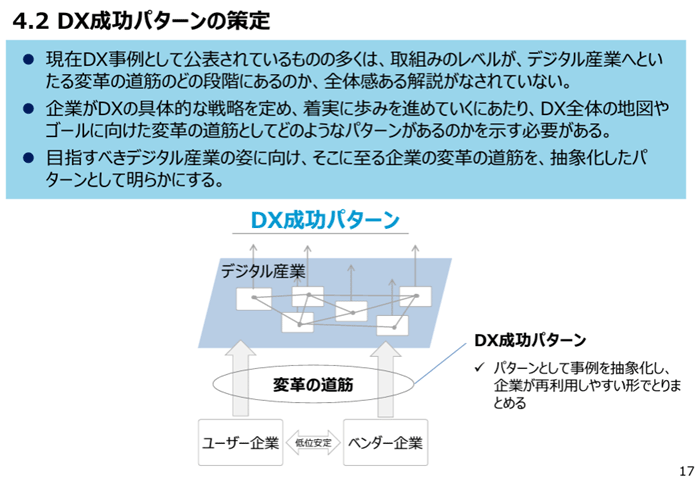

経済産業省のDXレポートでは、DX成功の道筋の中で、戦略が欠かせないことを解説しています。

出典:経済産業省「DXレポート2.1(DXレポート2追補版)」

DXに成功するためには、「企業がDXの具体的な戦略を定め、着実に歩みを進めていくにあたり、DX全体の地図やゴールに向けた変革の道筋としてどのようなパターンがあるのかを示す必要がある」と示されています。

目標やゴールに着実に近づくためは、そのための道筋として、しっかりとした戦略を練る必要があるのです。

実際に経済産業省が発表した、DXに関する優良な取り組みを行った企業「DX銘柄」「DX注目企業」では、その評価項目に「戦略」も含まれています。

2.DX成功のために戦略が欠かせない理由

DXを成功させるためにDX戦略が欠かせない理由には、以下の2つがあります。

DX成功のために戦略が欠かせない理由

- ただのデジタル化ではなく変革レベルの価値を創出するため

- 全社一丸となって推進するための、道しるべになるため

①ただのデジタル化ではなく変革レベルの価値を創出するため

DX成功に戦略が必要なのは、本当の意味での「DX成功」を実現するためには戦略が欠かせないからです。

DXというと「ただデジタル化すれば良いんでしょ?」と安易に捉え、「ITツールを導入して終わり」「ペーパーレスを推進して終わり」と考える経営者の方もいるかもしれません。しかしそれは間違いです。

DXとは、「競争力の維持・獲得・強化を目的に、データとデジタル技術によって商品やビジネス、業務、企業文化等の変革を成し遂げること」です。つまり、変革(イノベーション)を起こすほどのインパクトが必要なのです。

「目標に向かってなんとなく推進してみた」だけでは、このレベルの成功を実現することはできません。そのために、最初の計画の時点で綿密な戦略が必要となるのです。

②全社一丸となって推進するための道しるべになるため

DX成功に戦略が必要なのは、変革を成し遂げるために、経営層や一部の社員だけでなく全社一丸となってDX推進に取り組む必要があるからです。

目標やゴール、ビジョンだけが示されていても、社員が具体的に何を進めていけばいいか路頭に迷ってしまうでしょう。

戦略がなくただ「DXを全社で推進しましょう」というやり方では、「DXを進めることが目的」となってしまい、手段が目的化して終わりになってしまいます。

結果として、「ITツールを導入しました」「契約書を電子化しました」という間違ったDXで終わってしまう危険性があります。

一方、戦略が作りこまれており、部門や部署レベルですべきことが明確化されていれば、全社一丸となって推進することができるでしょう。

全社員が足並みをDX推進の目標やゴールに向かって進んでいくためには、道しるべが必要です。その時に必要となるのが、策定したDX戦略やロードマップです。

経営層など影響力のある人が戦略を策定し、それを全社に共有することが成功に欠かせないポイントとなります。

3.失敗しないDX戦略の立て方4ステップ

DXを進める上での戦略の重要性が分かったとしても、「どのように進めたら良いか分からない」という方も多いでしょう。

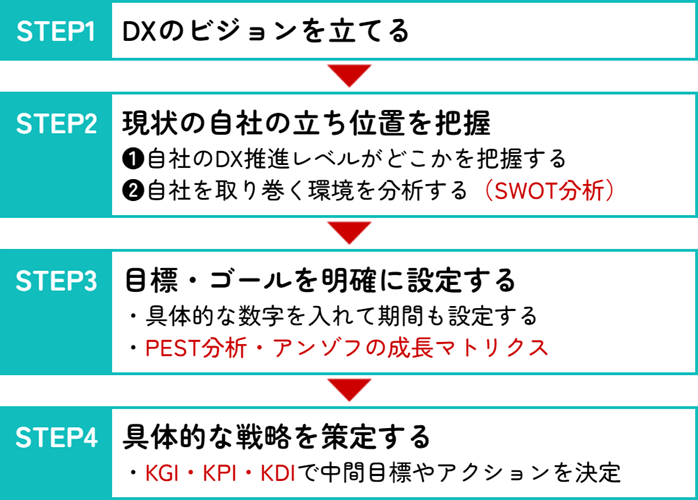

ここからは、具体的なDX戦略の立て方を4ステップに分けて解説していきます。

ステップ1では「自社のあるべき姿」を設定し、ステップ2で現在地(スタート)を確認し、ステップ3で目標(ゴール)を設定し、そしてステップ4で現在地から目標に近づくための具体的な道筋を考えるようなイメージです。

それぞれのステップごとに説明していくので、しっかり理解しながら読み進めてください。

3-1.【戦略ステップ1】DXのビジョンを立てる

DXの戦略を考えるにあたってまずすべきことは、DXのビジョンを立てることです。ビジョンとは「自社のあるべき姿」のことであり、「将来どうなっていたいのか」「自社が目指す立ち位置」などを指します。

DXのゴールは具体的な数字を入れて明確に設定すべきものですが、このビジョンは、理想とする姿のイメージであり、数値化されたものでなくて構いません。

DXのビジョンの設定例

- デジタルを活用することで生産性を高め、顧客のイノベーティブな体験を創出する

- 県民・事業者・行政がデジタルでつながった便利な自治体への変革を目指す

- デジタルの力で、顧客の健康と持続可能な社会を共に作り上げる

なお、既に自社の企業理念やビジョン、ミッションがある場合には、その延長でDXビジョンを設定すれば設定しやすいでしょう。

3-2.【戦略ステップ2】現状の自社の立ち位置を把握

DXの戦略策定のゴールを設定する前に、最初に、現状がどうなっているかを正しく把握するステップが必要です。

現在の立ち位置を把握するための過程で、進むべき方向が見えることもあるため、「SWOT分析」などのフレームワークを使って、しっかりと現状把握を行いましょう。

①自社のDX推進レベルがどこかを把握する

経済産業省のDXレポートには、DX推進の成熟度を6段階で評価するための表が掲載されています。

以下の表を見て、現状自社がどのレベルにいるかを把握しましょう。

| 成熟度レベル | 特性 |

|---|---|

| レベル0 未着手 |

経営者は無関心か、関心があっても具体的な取組に至っていない |

| レベル1 一部での散発的実施 |

全社戦略が明確でない中、部門単位での試行・実施にとどまっている |

| レベル2 一部での戦略的実施 |

全社戦略に基づく一部の部門での推進 |

| レベル3 全社戦略に基づく部門横断的推進 |

全社戦略に基づく部門横断的推進 |

| レベル4 全社戦略に基づく持続的実施 |

定量的な指標などによる持続的な実施 |

| レベル5 グローバル市場におけるデジタル企業 |

デジタル企業として、グローバル競争を勝ち抜くことのできるレベル |

まだDXの取り組みを始められていない「レベル0」や、一部門でデジタルツールを取り入れただけのような「レベル1」の段階で止まっている企業が多いかもしれません。

レベル5に達して初めて「DX成功」といえます。DXを進める中で時折この表に立ち返って、DX推進の状況を確認してみましょう。

なお、自社のレベルがどこか分からないという場合は、プラリタウンの「DX課題診断」で無料診断できますので、ぜひ受けてみてください。

②自社を取り巻く環境を分析する

DXを成功させて競争上の優位性を確立するためには、市場のなかで自社が他社と比較してどのような立ち位置にあるのかを分析・把握する必要があります。

4章で解説する「SWOT(スウォット)分析」などを活用して、現状がどうなっているのかをしっかりと把握しましょう。

分析する中で、自社が目指すべきゴールがおのずと見えてくるはずです。

3-3.【戦略ステップ3】DXのゴールを明確に設定する

現状把握(立ち位置の確認)ができたら、次は、明確なゴールの設定をしていきます。ゴールが無ければ戦略を立てることがそもそもできません。

設定すべきDXのゴールの例

重要となるのが、DXのゴールをどこに設定するかという点です。ゴールは、DXで目指すべきビジョンや予算によってもさまざまあるでしょう。

しかしながら、DXの定義から考えると、変革レベルのインパクトを与えるようなゴール設定が望ましいといえます。

DXのゴール例

- サプライチェーンを高度化・効率化することにより、3年後までに受注生産数を10倍にする

- 事業の二本目の柱となるような新規事業を創出し、3年後までに売上高を2倍にする

- 従業員の業務の工数を大幅に削減し、従業員のエンゲージメントを5倍向上させる

例えばここで「業務のデジタル化をする」をゴールにしてしまった場合、達成したとしても「DX成功か?」という視点で振り返ってみると、成功したとはいえないでしょう。ただのデジタル化はDXではないからです。

また、「DXを推進する」ことがゴールになってしまうと、同じように一部の業務をデジタル化して終わりになってしまうことが多いので注意してください。

ただし、中小企業で予算がない場合や、そもそもデジタル化が進んでいない場合は「とりあえずデジタル化をする」というゴールに向かい、次のゴールとしてDXを目指すのも良いでしょう。

この場合、スモールスタートでDXのゴールに近づく取り組みを走らせていけば、軌道修正も容易になりリスクを抑えることができます。

ゴールは「期間の設定」も重要

ゴールは、具体的な数値と期限を区切って設定しましょう。達成できたかどうかを振り返るときに、客観的に評価できる必要があるからです。

期限については、DX成功企業の8割が2.5年でPoC(概念実証)を完了させているという事例があり、3年程度を目途に設定するのがおすすめです。

ゴールを設定するのに役立つフレームワーク

DXを成功させるためには、目標をやみくもに立てず、市場のニーズがあるかを必ず検証する必要があります。成功した企業は世の中のトレンドやニーズを味方につけています。

目標やゴールを設定するために役立つのが、「PEST分析」や「アンゾフの成長マトリクス」などのフレームワークです。

フレームワークの詳しい内容については、4章でまとめて解説しています。

3-4.【戦略ステップ4】具体的な戦略を策定する

現状把握(立ち位置の確認)と明確なゴール設定ができたら、いよいよ具体的な戦略の策定に入っていきます。

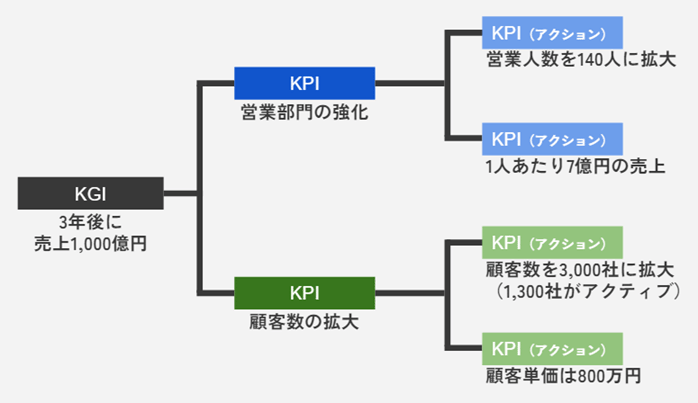

具体的には、KGI・KPIのフレームワークを活用して、具体的な中間目標やアクションを決めていきます。

最終達成すべきゴール(KGI)を達成するために、その最終目標を達成するための中間目標(KPI)を複数設定し、それぞれに「中間目標を達成するためのアクション」をそれぞれ設定していきます。

最終目標はステップ2で設定したものです。その目標を達成するにはどのような中間目標やアクションが必要なのかを考えて計画に落とし込んでいきます。

大きな目標を達成するために、小さな目標を積み上げていくイメージと考えると分かりやすいでしょう。

例えば、振興ITベンダーとして急成長しているA社のKGIとKPIは以下のようになっています。

| KGI(最終目標) | 3年後に売上高1,000億円 |

|---|---|

| KGIを達成するための KPI(中間目標) |

|

ここからさらに、そのためにどんな採用計画を行うのか、離職率を下げるためにはどうするか、エンジニアDBへの登録数を増やすための施策はどうするかなどのアクションを細かく決めていきます。

戦略を策定できたら、ぜひ全社に共有することも忘れないようにしましょう。

目標やKPI・アクションが明確であればあるほど「何をすればいいか」が的確に伝わり、DXを全社で推進していくための風土が醸成されていくでしょう。

このあとは戦略通りにDXを推進していくフェーズに入りますが、DX推進の実行フェーズに入っても、逐一戦略の振り返りと見直しは重要です。

詳しくは「5. DX戦略を進めるために重要な3つのポイント」で後述します。

4.DX戦略に役立つ3つのフレームワーク

3章でDX戦略を建てる4ステップを紹介しましたが、具体的なやり方が分からないという方も多いでしょう。そこで活用できるのが便利なフレームワークです。

フレームワークとは、戦略を立てたり現状を分析したりするための論理的思考を助ける「枠組み」のことをいいます。4つのマス目に分類するなど、特定の型に当てはめることで、情報を整理しやすくなります。

ここでは、SWOT(スウォット)分析、PEST(ペスト)分析、アンゾフの成長マトリクスの3種類のフレームワークを紹介します。

4-1.SWOT(スウォット)分析

SWOT(スウォット)は、主に、自社の現状を把握し、そこから目標を設定していく時点で役に立つフレームワークです。

| プラス要因 | マイナス要因 | |

|---|---|---|

| 内部環境 | Strengt(強み) | Weakness(弱み) |

| 外部環境 | Opporrtunity(機会) | Threat(脅威) |

分析内部環境・外部環境のプラス要因・マイナス要因を、S(Strength/強み)、W(Weakness/弱み)、O(Opportunity/機会)、T(Threat/脅威)に分けて分析していく手法です。

さらに、クロスSWOT分析として、「強み×機会」「弱み×機会」「強み×脅威」「弱み×脅威」のようにかけ合わせることで、選択すべき戦略の方向性を明確にしてくことが可能です。

例えば、オーダーメイドで制御盤を製造する企業に、以下のような強み・弱み・機会・脅威があったとします。

| プラス要因 | マイナス要因 | |

|---|---|---|

| 内部環境 | Strengt(強み) 要望に応じた製品をオーダーメイドで製造可能 |

Weakness(弱み) 競合に比べコストと時間がかかる |

| 外部環境 | Opporrtunity(機会) 大手造船会社の設立に伴う需要増 |

Threat(脅威) 競合他社が販売する低価格・短納期の 制御盤によるシェア縮小 |

この場合、顧客の要望に柔軟に対応できる「強み」と、大手造船会社の需要増の「機会」を掛け合わせ、大手造船会社にオーダーメイドの特殊加工の制御盤を提案する戦略が有効と考えられます。

自社の立ち位置を客観的に把握できる他、強みを活かしていくのか、それとも自社の弱みを他社に付かれるリスクに備えるのかなど戦略の骨子を作りましょう。

参考:三井住友銀行「SWOT分析とは?目的や分析方法、DX戦略における事例も紹介」

4-2.PEST(ペスト)分析

PEST(ペスト)分析とは、外部環境を、Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(テクノロジー)の4要素に分けて、どこにどうやって参入するかなどの戦略を組み立てていく手法です。

主に、具体的な目標やゴールを設定する時に役立つフレームワークです。

P:Politics(政治的要因)

市場のルールを変化させるもの

- 法律、法改正、規制緩和、条例

- 税制、減税、増税

- 政治、政権交代

- 裁判制度など

E:Economy(経済的要因)

売上やコストなど価格連鎖に直結するもの

- 経済状況、景気動向

- 経済成長率

- 物価

- 為替、株価、原油など

S:Society(社会的要因)

人口動態の変化など需要に影響を与えるもの

- 人口動態、構成、世帯

- 少子高齢化

- 世論、流行

- 宗教、教育など

T:Technology(技術的要因)

市場競争の成功要因を変えるもの

- イノベーション、新技術

- IT活用

- インフラ

- 特許など

PEST分析を行うことで、需要やニーズはあるのに存在していない商品やサービスを見つけ出して開発する、などの目標設定が可能です。

例えば、2008年頃のエコブームに着目して開発された、握りつぶせる飲料水のエコペットボトルは、2009年の発売からわずか3年半で20億本を超える大ヒットとなりました。

4-3.アンゾフの成長マトリクス

アンゾフの成長マトリクスとは、イゴール・アンゾフによって提唱された事業の成長や拡大のためのマトリックスのことです。

製品と市場の2軸を取り、既存と新規に分けて、企業がどちらの方向に成長していくかを見極めます。

| 既存製品・サービス | 新規製品・サービス | |

|---|---|---|

| 既存市場 |

市場浸透戦略 例:需要増に合わせて既存の商品の生産数を上げてさらに市場に浸透させる |

新製品開発戦略 例:既存の市場に向けて、新しい製品を開発する |

| 新規市場 |

新市場開拓戦略 例:海外や全国展開など、今までは販売していなかった市場を切り開き、既存製品を販売する |

多角化戦略 例:新規の市場を切り開き、全く新しい製品やサービスを販売する |

例えば、既存製品のさらなるリピート率を増やすのか、既存製品を今までは販売していなかった顧客に売るのか、既存製品に新機能を追加した新しい製品を増やすのか、今ある市場から離れた場所で事業をスタートさせるのか、などさまざまな選択肢があります。

なお、どの方向に進むかは、業界のトレンドやユーザーのニーズを見極めたうえで判断する必要があります。

5.DX戦略を進めるために重要な3つのポイント

DXの進め方やDX戦略の作り方について解説してきましたが、最後に、DX戦略を効率的に進めるために重要となるポイントをまとめて解説します。

DX戦略を進めるために重要な3つのポイント

- 戦略を策定した後も定期的な「見直し」が大切

- 経営層のコミットメントがDX成功のカギ

- DX人材確保など推進体制の整備も急務

5-1.戦略を策定した後も定期的な「見直し」が大切

4章で解説したようなフレームワークを活用して「完璧な目標設定やKPI設定ができた」としても、定期的な見直しが必ず必要です。

特に現代は、市場や顧客のニーズが刻々と変化しているため、そうした変化に柔軟に対応して目標や戦略を見直していく必要があります。

また、掲げたKPI目標が未達の場合や上手く行かない場合には、別の手段を用意するなど柔軟な舵取りが必要です。

DXを長期プロジェクトと捉えるのではなく、複数の短期プロジェクトの集合体と考え、DX成功に近づける施策を複数走らせていくのが良いでしょう。

5-2.経営層のコミットメントがDX成功のカギ

DXを成功させるには、特定の部門だけでなく全社で推進していく必要があり、経営層のコミットメントが求められます。

経済産業省のDXレポートにも、何度も「全社戦略に基づく持続的実施が必要」と書かれています。

| 成熟度レベル | 特性 |

|---|---|

| レベル0 未着手 |

経営者は無関心か、関心があっても具体的な取組に至っていない |

| レベル1 一部での散発的実施 |

全社戦略が明確でない中、部門単位での試行・実施にとどまっている |

| レベル2 一部での戦略的実施 |

全社戦略に基づく一部の部門での推進 |

| レベル3 全社戦略に基づく部門横断的推進 |

全社戦略に基づく部門横断的推進 |

| レベル4 全社戦略に基づく持続的実施 |

定量的な指標などによる持続的な実施 |

| レベル5 グローバル市場におけるデジタル企業 |

デジタル企業として、グローバル競争を勝ち抜くことのできるレベル |

全社一丸となってDXを進めていくには、経営層のコミットメント(積極的な参加)が欠かせません。

DXの方向性がビジョンやミッションと合っているのかの確認や、新規事業や新規市場に参入するなどの重大な決断を迫られるケースがあるからです。また、DXを本気で推進していくには大きな予算を組む必要があります。

DX戦略策定時から経営層が積極的に関わり、進めていくことが重要なのです。

5-3.DX人材確保など推進体制の整備も急務

DXを効果的にスピーディーに進めるためには、「DX人材」や「デジタル人材」と呼ばれるリソースの確保が必要です。

経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)によると、DXに対応する人材は以下の7種類の人材に大別されます。

| DXに対応する人材(呼称) | 定義 |

|---|---|

| プロダクトマネージャー | DXやデジタルビジネスの実現を主導するリーダー格の人材 |

| ビジネスデザイナー | DXやデジタルビジネス(マーケティング含む)の企画・立案・推進等を担う人材 |

| テックリード(エンジニアリングマネージャー、アーキテクト) | DXやデジタルビジネスに関するシステムの設計から実装ができる人材 |

| データサイエンティスト | 事業・業務に精通したデータ解析・分析ができる人材 |

| 先端技術エンジニア | 機械学習、ブロックチェーンなどの先進的なデジタル技術を担う人材 |

| UI/UXデザイナー | DXやデジタルビジネスに関するシステムのユーザー向けデザインを担当する人材 |

| エンジニア/プログラマ | システムの実装やインフラ構築・保守等を担う人材 |

出典:デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進に向けた企業とIT人材の実態調査

プロジェクトを主導していくリーダーの存在はもちろん、デジタル技術を使ってプランを実現していくためのエンジニアやデザイナーなど、さまざまな人材が求められることが分かるでしょう。

ただし、どの企業もDXを推進するために優秀なDX人材を欲しているため、採用競争が激化している状態です。

必要なDX人材を整備するためには、正規に採用する選択肢だけでなく、自社で育成したりプロジェクト単位でスポットでプロ人材を受け入れたりという柔軟な対応が欠かせないでしょう。

※デジタル人材の採用については「デジタル人材の確保が上手くいく3箇条|人材確保に必要な考え方とは?」の記事もぜひ参考にしてください。

それと同時に、DXを阻害するレガシーシステム(老朽化・複雑化・ブラックボックス化している古いシステム)の見直しや、それに変わるシステムやITツールの整備も不可欠です。

6.DX戦略を立てるためには情報収集が欠かせない

DXにおいて変革レベルの目標を達成するには、今までにない全く新しい製品やサービスを生み出したり、新しい市場やビジネスモデルを創出したりという壮大な計画が必要となります。

そしてその戦略を立てるためには、ユーザーのニーズを的確に捉えることが欠かせません。いくら新しい価値を生み出したからといって、そこにニーズが無ければ売れないからです。

しかしながら、現代は「VUCA(Volatility・Uncertainty・Complexity・Ambiguity)」の時代と言われており、ニーズが多角化しているとともに市場の変化が激しいため、ユーザーニーズを的確に予測する難易度が高くなっています。

このような状況においてゴール設定や戦略を誤らないためには、さまざまな場所にアンテナを張り巡らせ、情報収集していく姿勢が欠かせないと言えるでしょう。

他社はどのようなDX戦略を策定しているのか、どのようにDXを成功させたのかなど、他業界の事例も含めて情報収集を行うことが大切です。

プラリタウンでは、DX関連の最新ニュースやビジネスレポート、他社のDX成功事例など、さまざまなDX関連情報をお届けいたします。

DX関連情報を収集したいという方にまさにピッタリのサービスなので、ぜひ他の記事を読んだり、会員登録して限定情報を確認したりしてみてください。

ここまで記事を御覧いただいた上で、

「DXを進めたいが何から始めたらいいかわからない…」

「自分で調べて対応する時間がない」

「一旦、詳しい人の話を聞いたうえで判断したい」

とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

7.まとめ

この記事では、DXを進める上で重要な「戦略」について解説しました。最後に簡単にこの記事を振り返っていきます。

DX戦略とは、DXを実現するために定める方向性やシナリオのことです。

なぜこのDX戦略が重要なのかというと、以下のような2つの理由があるからです。

DX成功のために戦略が欠かせない理由

- ただのデジタル化ではなく変革レベルの価値を創出するため

- 全社一丸となって推進するための、道しるべになるため

DX戦略の具体的な立て方は、以下の4ステップです。

また、DX戦略を立てる上で役立つ3つのフレームワークをぜひ活用しましょう。

- SWOT(スウォット)分析

- PEST(ペスト)分析

- アンゾフの成長マトリクス

最後に、DX戦略を進めるために重要な3つのポイントについても解説しました。

DX戦略を進めるために重要な3つのポイント

- 戦略を策定した後も定期的な「見直し」が大切

- 経営層のコミットメントがDX成功のカギ

- DX人材確保など推進体制の整備も急務

DXを成功させたいならば、最初の時点で具体的な戦略を立てることが重要です。ぜひこの記事を参考に、フレームワークを活用しながら戦略を策定してみてください。