更新日:

中小企業の働き方改革は難しい?意外なメリットと成功事例も解説

2019年4月から順次施行されている働き方改革。中小企業の中には、「うちも働き方改革したいんだけど、なかなか手が回らないんだよね…」という企業も多いのではないでしょうか。

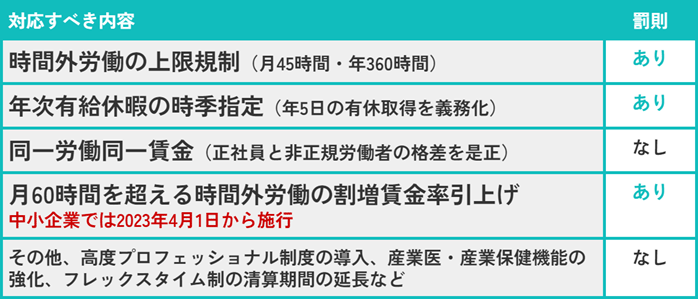

当初は中小企業には猶予期間が設けられていた以下の項目も、順次施行が始まっています。

人手不足や後継者問題などさまざまな事情を持つ中小企業では、働き方改革への対応がなかなか難しい面も大いにあるでしょう。

しかしながら、政府が進める働き方改革関連法の内容を見ると罰則が設けられているものもあります。適正に対応していかなければ、罰金など思わぬ負担を強いられる危険性があることに注意しましょう。

実は、中小企業が働き方改革を進めると、得られるメリットもかなり大きいのです。

中小企業が働き方改革を進めるメリット

- 社員の労働生産性を向上できる

- 労働時間減少により人件費を削減できる

- 従業員の離職を防ぐことが可能になる

生産性が上がり、人件費を削減できるだけではなく、従業員が働きやすくなり、定着率も上がる…。働き方改革を進めることで、そんな未来が待っています。

この記事では、中小企業における働き方改革について、最低限すべきことや進め方などを解説していきます。

「対応したいんだけれども、なかなかできていない」という中小企業の担当者さまはぜひ最後までお読みいただき、自社での進め方の参考にしてみてください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1. 中小企業の働き方改革についての基礎知識

中小企業が対応すべき働き方改革の具体的な内容を解説するにあたり、まずは「働き方改革とは何か」という基本的な部分から順に解説していきます。

1-1.そもそも「働き方改革」とは

働き方改革とは、2019年4月から順次施行が始まっている「働き方改革関連法」の正式名称です。「一億人の日本国民がみんな活躍できる社会を目指す」ためのチャレンジとして位置づけられています。

「働き方改革」の3つの柱

- 長時間労働を是正すること

- 正規雇用と非正規雇用の格差を解消すること

- 多様な働き方を実現すること

働き方改革に関連する法律は以下の8つがあります。それぞれに、中小企業を含む企業が満たさなければならないさまざまな要件が定義されています。

「働き方改革」に関連する8つの法律

- 労働基準法

- 労働安全衛生法

- 労働時間等設定改善法(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法)

- じん肺法

- 雇用対策法

- 労働契約法

- パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)

- 労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)

働き方改革を理解するには、上記のことを抑えると理解しやすいでしょう。

1-2.中小企業も働き方改革関連法に対応しなければならない

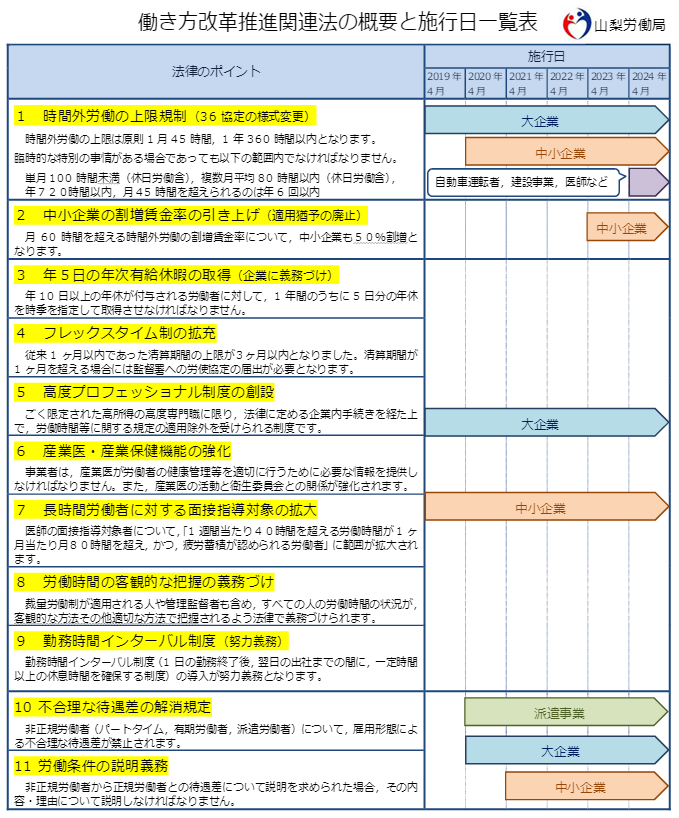

働き方改革推進関連法の適用時期は、内容によって、先に大企業が先に適用、中小企業には一定期間猶予がありました。(例えば「時間外労働の上限規制」については大企業は2019年4月から適用ですが、中小企業は2020年4月から適用されています。)

しかし、以下の通り、中小企業でも順次、適用が始まっているため、まだ対応が遅れている企業があれば早急に対応する必要があります。

なお、この記事では「中小企業における働き方改革の対応方法」について解説するため、中小企業の定義についても触れておきましょう。

働き方改革関連法案における中小企業の定義は業種により異なり、以下のように定義されています。

| 小売業 | 資本金または出資の総額が5,000万円以下 または、常時使用する労働者の数が50人以下 |

|---|---|

| サービス業 | 資本金または出資の総額が5,000万円以下 または、常時使用する労働者の数が100人以下 |

| 卸売業 | 資本金または出資の総額が1億円以下 または、常時使用する労働者の数が100人以下 |

| それ以外 | 資本金または出資の総額が3億円以下 または、常時使用する労働者の数が300人以下 |

1-3.現状は対応できていない中小企業が多い

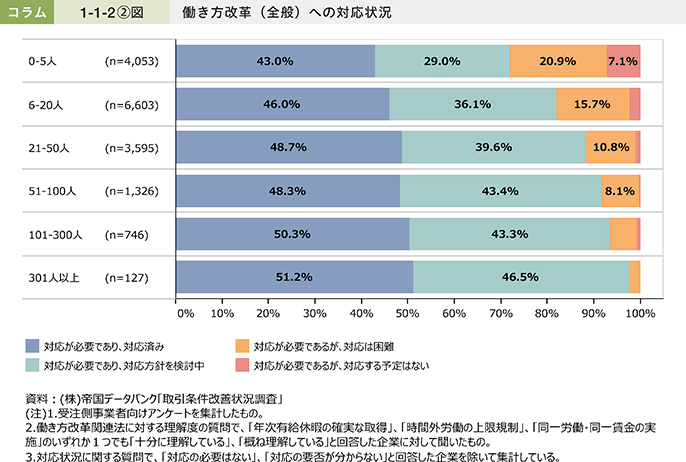

中小企業の猶予期間が終わり、順次働き方改革関連法の施行が始まっていますが、対応できていない中小企業が多い現状にあります。

2021年版の小規模企業白書によると、働き方改革に対応済みである企業は半数程度に留まっています。

規模が小さい企業ほど、「対応が必要であるが、対応は困難」「対応する予定はない」の比率が高くなっていることも分かります。

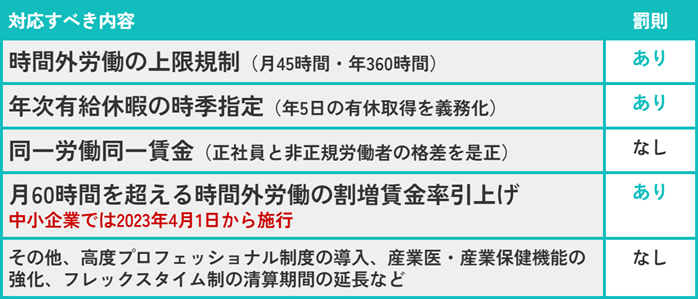

2.働き方改革関連法の改正により中小企業に求められる内容

ここからはいよいよ、中小企業が働き方改革に対応するために何をしなければならないかを見ていきましょう。

働き方改革関連法のうち、主に以下の内容が、中小企業も対応しなければならない内容です。中には罰則が設けられているものもあり、もし対応が遅れているのならば早めの対応が求められます。

| 対応すべき内容 | 施工時期 | 罰則 |

|---|---|---|

| 時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間) | すでに施行済み | あり |

| 年次有給休暇の時季指定(年5日の有休取得を義務化) | すでに施行済み | あり |

| 同一労働同一賃金(正社員と非正規労働者の格差を是正) | すでに施行済み | なし |

| 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げ | すでに施行済み | あり |

| その他、高度プロフェッショナル制度の導入、産業医・産業保健機能の強化、 フレックスタイム制の清算期間の延長など |

すでに施行済み | なし |

上記5つについて、さらに詳しく内容を解説していきます。

2-1.時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間)が設けられた

| 概要 | 月45時間・年360時間を超える時間外労働は原則禁止 (最大でも年720時間) |

|---|---|

| 罰則 | あり(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金) |

| 施行日 | すでに施行済み (大企業2019年4月1日~、中小企業2020年4月1日~) |

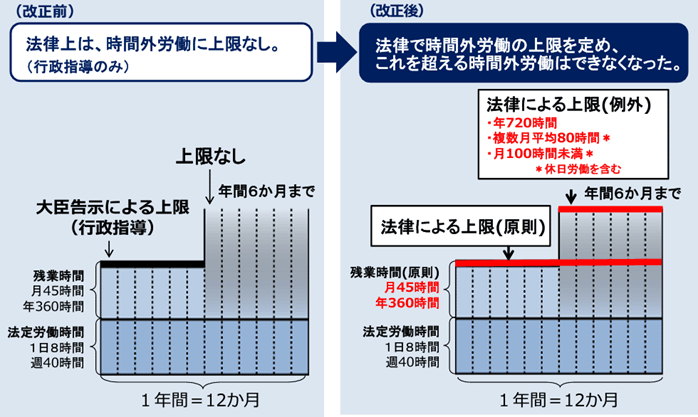

時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることはできません。「時間外労働の上限規制」と呼ばれている制度です。

| ①原則となる上限 |

|

|---|---|

| ②特別の事情があり 労使が合意する場合でも 超えてはいけない上限 |

|

以前は行政指導のみで法律上の上限がありませんでしたが、法律改正により、上記(②)を超える残業は一切できなくなりました。

大企業は2019年4月から、中小企業については2020年4月から施行されており、違反すると罰則を受けることもあります。

ただし、一部、この上限規制の適用が猶予・除外となる事業や業務内容があります。

例えば、建設事業、自動車運転の業務、医師の場合は、2024年3月31日まで適用が猶予されており、2024年4月1日以降にも条件付きで適用されることが決まっています。

2-2. 年5日の有休取得が義務化された(年次有給休暇の時季指定)

| 概要 | 年次有給休暇付与日数が10日以上の労働者に対して、 年5日以上の年次有給休暇を取得させなければならない |

|---|---|

| 罰則 | あり(対象者1人あたり30万円以下の罰金) |

| 施行日 | すでに施行済み (大企業も中小企業も2019年4月1日から) |

年次有給休暇は、半年間の雇用期間があり、全労働日の8割以上出勤している労働者全員に付与されるものです。

法律改正前は、有休休暇の権利があっても「休むに休めない」状況が定常化している企業がありました。この状況を打開するために設けられたのが、この「年次有休休暇の時季指定」という制度です。

具体的には、年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、毎年5日は確実に有休を取得させるために、有休を取る時期を会社から指定しましょう、という制度です。

なお、労働者が自ら申し出て年次有休休暇を取得している場合は、時季指定を行う必要はありません。

この制度については、大企業も中小企業も2019年4月1日から施行となっています。違反した場合、対象となる労働者1人あたり30万円以下の罰金が科されるため、注意しましょう。

2-3.正社員と非正規労働者の待遇差が禁止された(同一労働同一賃金)

| 概要 | 正社員と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を禁止 |

|---|---|

| 罰則 | なし |

| 施行日 | すでに施行済み (大企業2020年4月1日~、中小企業2021年4月1日~) |

同一労働同一賃金とは、正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を禁止するための制度です。「同じ仕事をしているならば、同じ賃金を支払うべき」ということです。

例えば、同じ仕事をしているのに「正社員だから給料が高い」「パートだと低い賃金しかもらえない」という待遇差があるならば、改善しなければなりません。

同一労働かどうかの判断は、業務内容や責任の度合い、職種変更の有無、転勤の有無などを検証して判断します。

説明がつかない待遇差がある場合は、是正する必要があります。詳しくは、厚生労働省の取り組み手順書を参考にしてみてください。

参考:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書」

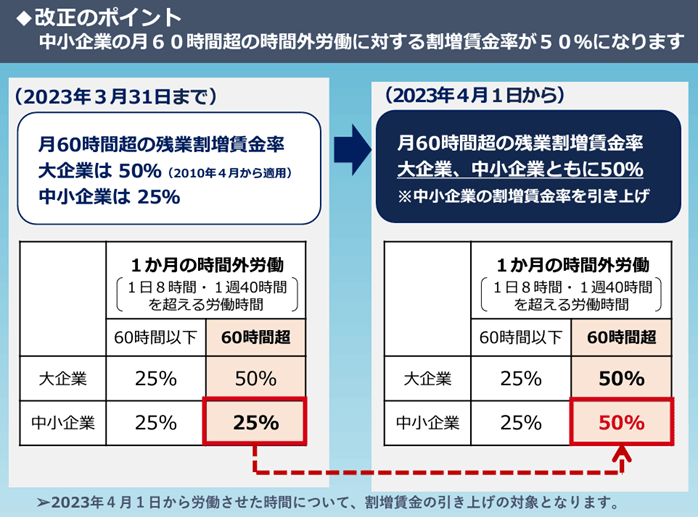

2-4.月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引上げられた

| 概要 | 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を 50%以上に引き上げなければならない |

|---|---|

| 罰則 | あり(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金) |

| 施行日 | すでに施行済み (大企業2010年4月1日~、中小企業2023年4月1日~) |

時間外労働とは、1日8時間・1週40時間を超える部分の労働のことをいいます。従来であれば、時間外労働の割増賃金率は一律で最低25%でした。

| 時給 | |

|---|---|

| 時間外労働(25%割増) | 1,500円以上 |

| 月60時間を超える時間外労働(50%割増) | 1,800円以上 |

しかし、2010年の労働基準法改正により、月60時間を超える時間外労働割増賃金率が50%に引き上げられました。

中小企業に限り2023年3月31日まではこのルール適用が免除されていましたが、2023年4月1日からは引き上げが義務化されています。

出典:厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」

なお、このルールを無視して割増賃金率を50%以上に引き上げなければ、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。

2-5.その他の内容まとめ

上記で解説した内容の他にも、以下のような内容が働き方改革関連法にて定められています。

| 内容 | |

|---|---|

| 高度プロフェッショナル制度の導入 2019年4月1日から施行 |

高度な専門知識などを持ち、一定の年収要件を満たす労働者を対象に、労働時間に基づいた制限を撤廃する制度 参考:厚生労働省「高度プロフェッショナル制度 わかりやすい解説」 |

| 産業医・産業保健機能の強化 2019年4月1日から施行 |

労働者の健康確保のために産業医や産業保健機能を整備するための制度。月80時間以上の残業をしている労働者を面接指導の対象者にするなどの法改正があり。 参考:厚生労働省/「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます |

| フレックスタイム制の清算期間の延長 2019年4月1日から施行 |

フレックスタイム制の清算期間の上限が「1カ月以内」から「3カ月以内」に延長された。 参考:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために」 |

| 勤務間インターバル制度 2019年4月1日から施行 |

1日の勤務が終了した後、翌日の始業時刻までの間に一定時間以上の休憩時間(インターバル)を設けること。こちらは努力義務ですが、従業員の健康を守るために必要な制度です。 参考:厚生労働省「勤務間インターバル制度とは」 |

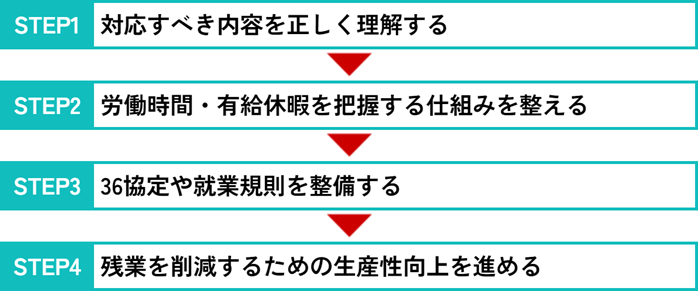

3.働き方改革で中小企業が最低限すべきこと4ステップ

2章で解説した働き方改革の内容に対応するために、中小企業がすべきことを解説していきます。

重要な部分なので、しっかりと準備を進めましょう。

3-1.対応すべき内容を正しく理解する

まずは、働き方改革に対応するために、2章で解説した内容を正しく理解する必要があります。2章で解説した内容を再度ご確認いただき、自社内で未対応の部分があればしっかり整備するようにしましょう。

制度によっては、一部の業種や業務に除外や猶予が認められているケースはありますので、自社での対応に必要性についても正しく見極めましょう。

多くの中小企業にとって優先的に対応しなければならないのは、罰則も設けられている以下の3つの対応です。

| 対応すべき内容 | 施行時期 | 罰則 |

|---|---|---|

| ①時間外労働の上限規制(月45時間・年360時間) | すでに施行済み | あり |

| ②年次有給休暇の時季指定(年5日の有休取得を義務化) | すでに施行済み | あり |

| ③月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げ | すでに施行済み | あり |

この3つから優先的に対応を進めていきましょう。

3-2.労働時間・有給休暇を把握する仕組みを整える

働き方改革の対応をスムーズに行うためには、毎日の出退勤時間や時間外労働の時間を管理したり、従業員の有休休暇の取得状況をリアルタイムで把握できる仕組みを整備することが大切です。

働き方改革により、従業員数が少ない中小企業であっても、全ての企業に「労働時間管理」が義務付けられました。従業員の労働時間を客観的に記録・確認する仕組みが求められています。

働き方改革のガイドラインを満たす労働時間管理を行うには、勤怠管理システムの使用がおすすめです。勤怠管理システムを使えば、担当者の確認作業の負担やコストを削減できます。

また、従業員の有給休暇日数や取得状況を把握し、年5日の有休取得を間違いなく行うためには、有休休暇の取得状況を正確かつリアルタイムに確認できる「勤怠管理システム」がおすすめです。

働き方改革は今後も法改正があるでしょうから、今後施行される法改正にもしっかり対応できるシステムを選ぶと良いでしょう。

3-3. 36協定や就業規則を整備する

前述したようなシステムの導入と同時に、36協定や就業規則の整備も急務となります。

①36協定届の新しい様式に対応する

法改正によって時間外労働の上限が規定されたことにより、36協定届の様式も新しいものに変更になっています。そのため、36協定を協定している企業は、新しい様式に対応する必要があります。

②就業規則を変更する

多くの企業で対応しなければならない「時間外労働の上限規制」「年次有給休暇の時季指定」「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げ」は、整備するに当たって就業規則の変更も必要となります。

なお、労働者が常時10名以上いる事業所は、就業規則の作成と届け出が必要となります。しっかり整備することを忘れないようにしましょう。

就業規則の作成方法が分からない場合には、全国47都道府県に設置されている「働き方改革推進支援センター」を利用すると良いでしょう。

3-4.残業を削減するための生産性向上を進める

時間外労働の上限規制により、原則として、月45時間・年360時間を超える時間外労働はできなくなりました。また、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げにより、以前よりコストが増大するため、時間外労働を削減する必要があります。

残業を削減するためには、自社内での生産性向上を進める取り組みが急務です。

生産性を向上させて残業時間を減らす方法にはさまざまなアプローチがありますが、例えば以下のような方法があります。

- 残業時間が少ない従業員にインセンティブを与えるなどの制度を取り入れる

- 作業時間を削減できるような仕組みやツールを取り入れる

- ノー残業デーや事前申請制を導入し、残業しない雰囲気を醸成する

なお、生産性を向上させる方法については「5.中小企業の働き方改革の成功事例3選」も参考になるのでぜひ目を通して自社に生かせそうな事例を探してみてください。

4.中小企業が働き方改革を進めるメリット

2章・3章では、働き方改革で中小企業が具体的にしなければならないことを解説しました。

「結構やることがたくさんで大変そう」と感じた方もいるかもしれません。しかし、実は、働き方改革を進めるメリットはかなり大きくあります。

中小企業が働き方改革を進めるメリット

- 社員の労働生産性を向上できる

- 労働時間減少により人件費を削減できる

- 従業員の離職を防ぐことが可能になる

これらのメリットを考えると、働き方改革は「罰則を受けないために渋々やるもの」ではなく、むしろ「中小企業だからこそ積極的に進めるべきもの」と言えます。

ぜひどんなメリットがあるのかしっかり見ていきましょう。

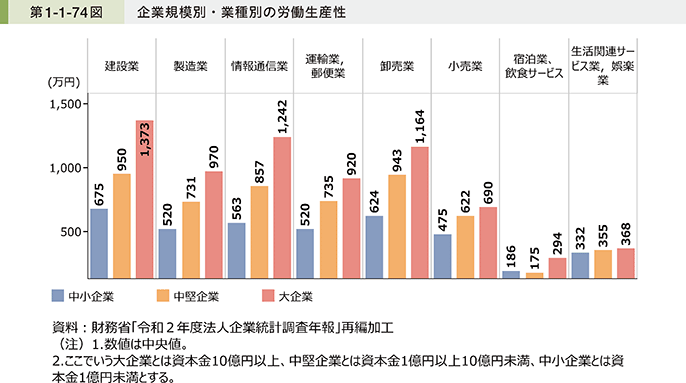

4-1.社員の労働生産性を向上できる

働き方改革関連法の改正により時間外労働の上限が設けられたため、3-4章で解説したような残業(時間外労働)を少なくするための仕組みづくりを行う必要が出てきます。

できるだけ時間外労働を行わず、限られた労働時間の中で業務をこなすようになれば、従業員の集中力が高まり、労働生産性の向上を期待できます。

無駄な会議や残業は無くなり、いかに効率的に仕事をこなすかを、従業員自身が自律的に考えるようになるメリットもあるでしょう。

もともと中小企業は、大企業に比べて労働生産性が低いことが明らかになっています。以下は8つの業種における企業規模別の労働生産性を表したグラフです。

業種によっては、中小企業の労働生産性が大企業と比べて半分程度しかない業種もあります。つまり、労働生産性を大企業並みにできれば、労働時間を半分にできる可能性があるということです。

「中小企業で生産性を上げるなんて無理」「残業を減らすのは難しい」と消極的になってしまうのではなく、「業務のムダを減らせば従業員の満足度も上がる」「業務効率を改善して積極的に残業を減らそう」と前向きに考えていきましょう。

4-2.労働時間減少により人件費を削減できる

働き方改革を進めて労働生産性を高め、労働時間を短くすることにより、人件費を削減することが可能です。無駄な作業を見直して時間外労働を削減できれば、今まで従業員に支払っていた時間外労働分の人件費をコストカットできます。

また、従業員一人あたりの労働時間を短くすることにより、今までは3人必要だった業務を2人で回せるようになるなど、少ない人数でまかなうこともできるでしょう。

人手不足に悩む中小企業にとって、かなり大きなメリットになります。

4-3.従業員の離職を防ぐことが可能になる

働き方改革には、企業にとってのメリットだけではなく、従業員にとっても大きなメリットがあります。

労働生産性を向上させて時間外労働を減らすことにより、従業員が残業をしなくても帰社できるようになり、プライベートの時間を充実させやすくなります。

趣味を楽しむ時間や家族との大切な時間が増えることで、さらに仕事に集中しやすくなるといった相乗効果も期待できるでしょう。

「残業続きで自分の時間が取れない」という不満が無くなり、離職率低下にもつながります。

5.中小企業の働き方改革の成功事例3選

ここからは、働き方改革を成功させた中小企業の取り組み事例を3つ紹介していきます。

どの事例も、「どうすれば時間外労働を減らせるか」「どうやって業務改善を行うのか」を考える上でとても参考になります。自社の場合はどうか想像しながら、それぞれの成功事例を読んでみてください。

5-1.業務のデジタル化により残業削減(トラック運送業)

かつてはトラックのドライバーの時間外労働が100時間を超えることも珍しくなかったというA社は、トラックでの食品運送を手がける企業です。A社は、業務のデジタル化により時間外労働を大幅に削減することに成功しました。

まずは時間外労働を可視化するためにセーフティーレコーダーを全車に導入し、走行時間や走行距離などを自動的に記録できる仕組みを導入しました。

その記録を分析したところ、ドライバーの「荷待ち」(荷物の積み下ろしが終了するまでの待機時間)が長いことに気付きました。その後、顧客に時間短縮の協力を仰いだり、配送ルートの見直しを行ったりすることで、時間外労働を削減できました。

また、ロボットによる点呼を導入し自動でデータを送るシステムを導入したことで、運行管理者や事務職の負担も減り、残業を削減することができました。

その他にも、本社に集まって行う全体会議をリモート会議にすることで、本社までの移動時間を無くすなどの取り組みを行っています。

5-2. 残業が少ない社員に賞与を上乗せで5割の残業削減(情報通信業)

情報通信・ソフトウェア開発を行うB社は、残業時間を減らしたくなる仕組みを導入することで残業時間を大幅に削減することに成功しました。

残業が多く有給休暇も取りづらい状況が常態化していたB社は、賞与の支給時に、有給休暇の取得日数×2,000円を、また、半年間の時間外労働が10時間以下の場合には25,000円を、それぞれ上乗せするなどの賃金規程を策定しました。

しっかり有給休暇を取得し、時間外労働が少ない方がメリットが大きい状況をつくることで、残業時間を5割も削減することができました。社員の働く環境が良くなったことから、会社の利益率も向上しました。

5-3.プランを限定することで時間外労働を大幅に削減(リフォーム業)

住宅リフォームを手がけるC社は、顧客へのあえてサービスを絞ることにより、時間外労働を大幅に削減しました。

それまではオーダーメイドだったリフォームプランを、過去の実績をもとに5つに絞ってパッケージ化しました。

それにより、打ち合わせに費やす時間や見積書作成時間が削減でき、社員の負担を減らすことができました。顧客からも「いちから考えるより分かりやすい」と好評を博しているそうです。

さらに、1時間ごとに有給を取得できる仕組みを導入し、年次有給休暇の取得率を上げることにも成功しています。

6.中小企業の働き方改革を支える便利なツールを活用しよう

中小企業の働き方改革を進める上で中心となるのは、時間外労働の削減や有給休暇取得の促進です。そして、これらを進めるためには、まずは現状を「見える化」することがとても大事です。

例えば、時間外労働を削減するためには、勤怠管理システムを導入してまずは労働時間をしっかりと管理することや、どの作業にどのくらいの時間がかかっているかを計測できるITツールを導入するなどが必要です。

また、有給休暇取得については、年5日の有休取得を間違いなく行うために、取得状況を正確かつリアルタイムに確認できるシステムがおすすめです。

働き方改革のルールに準拠している「見える化」できる便利なツールがあるので、ぜひそうした便利な仕組みを導入することを検討しましょう。

ここまで記事を御覧いただいた上で、

「どのツールが良いか分からない」

「自社の問題を解決できるツールはどれだろう?」

「一旦、詳しい人の話を聞いたうえで判断したい」

とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

7.まとめ

この記事では、中小企業における働き方改革についての情報を網羅的に解説してきました。最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

そもそも「働き方改革」とは、2019年4月から順次施行が始まっている「働き方改革関連法」の正式名称です。

「働き方改革」の3つの柱

- 長時間労働を是正すること

- 正規雇用と非正規雇用の格差を解消すること

- 多様な働き方を実現すること

中小企業には一定期間の猶予がありましたが、順次猶予期間が終わり、中小企業も対応を余儀なくされています。

中小企業に求められる働き方改革の主な内容は以下です。

働き方改革に対応するために中小企業がすべきことは、以下の4つです。

【STEP1】対応すべき内容を正しく理解する

【STEP2】労働時間・有給休暇を把握する仕組みを整える

【STEP3】36協定や就業規則を整備する

【STEP4】残業を削減するための生産性向上を進める

中小企業が働き方改革を進めると、以下のような思わぬメリットがあります。

中小企業が働き方改革を進めるメリット

- 社員の労働生産性を向上できる

- 労働時間減少により人件費を削減できる

- 従業員の離職を防ぐことが可能になる

ぜひ積極的に前向きな気持ちで働き方改革を進めていきましょう。

なお、中小企業が働き方改革を進める上で、便利なITツールの活用が有効です。労働時間や有給休暇取得状況などをまずは「見える化」し、働き方改革を進めていきましょう。