更新日:

『DXはなぜ必要』の理由3点!読めば自社のDX推進メリットが理解できる

「ここ数年で『DX』という言葉を聞くようになったが、何に取り組むことがDXなのか分からない」

「大手企業だけでなく中小企業でもDXを進めているようだが、何でDXをやる必要があるのだろうか?」

2018年ごろから、「DX」という単語は人々の生活、行政、企業など幅広い場面で見聞きされるようになりました。

当初、DXの事例は最先端の取り組みばかりだったため、DXは一部の大手企業だけが取り組むものという誤解が生じていることも事実です。

ただし、現在は企業規模問わず企業がDXに取り組み始めている状況です。

「大手だけじゃなく小規模の企業でもDXに取り組んでいるのはなぜなのだろう?」と素朴な疑問が生まれるのも無理もありません。

結論として、企業がDXに取り組むのは、ビジネス上のメリットがあるからです。

今回の記事では、企業がなぜDXを進めているか、本音や真の理由を3つ取り上げます。

また、プラリタウンでは、企業がDXに取り組むうえで役立つ様々なコラムを掲載しています。これからDXへの取り組みを検討されている方はぜひほかの記事もご覧ください。

DX推進の課題とは?課題の対処法と具体的なDXの進め方を徹底解説

日本企業の9割はDXに至ってない?|失敗事例から学ぶ「1割の成功企業」になる方法

企業がDXに取り組むべき3つの理由(本記事前半)

- 変化が激しいビジネス環境で勝ち残れない

- レガシーシステムは業務生産性を下げる

- 多様な働き方に対応できず、人材獲得力が下がる

「DX」は“流行り言葉”という側面があるために、「何となく必要なのだろう」と曖昧な目的で取り組む企業も一定数は存在します。

ただしDX推進においては、実際にコストや社員の作業工数が発生する以上、目的をしっかり設定したうえで、きちんとメリットを享受できる形で進める必要があります。

本記事の後半では、具体的に自社で取り組みを検討するにあたって参考になりそうな、他社のDX取り組み事例についても紹介していきます。

日本企業が具体的にどのようにDXを推進しているのか(本記事後半)

- DX推進3つの段階と、日本企業の現状の取り組み状況

- DXを進めるべき代表的な部門

- 実際にDXを進める注意点

いきなり大掛かりなDXに取り組む必要は決してありません。 今回の記事で少しでもDXの恩恵を受けられそうだと感じられたようであれば、自社で取り組み易い、地に足の着いたDX推進を検討いただければ幸いです。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1.『DXはなぜ必要?』の3つの理由

「DXの必要性が分からない」という方は、まずは世の中の企業がDXに取り組む3つの理由を知る必要があります。

- 変化が激しいビジネス環境で勝ち残れない

- レガシーシステムは業務生産性を下げる

- 多様な働き方に対応できず、人材獲得力を下げる

細かい事情は各社で異なりますが、今回の3つの理由はどのような企業でも当てはまるはずです。

そのうえで、自社としてDXに踏み出すかどうかを決める参考にしてください。

1-1.変化が激しいビジネス環境で勝ち残れない

DXに取り組むべき理由の一つ目が、激しい環境変化の中で、既存のシステムだけでは勝ち残れないという理由が挙げられます。

現在、自社でお使いのシステムは何年前に構築したものでしょうか? おそらく多くの企業で使われている既存システムは、数十年前以上前に構築したものでしょう。その当時と今では、人々の生活スタイルは大きく変化しています。

例えばインターネットを介したコミュニケーションやオンライン通販は、今やビジネスの現場にも消費者生活にも浸透しています。これは数十年前では、当たり前ではありませんでした。

旧来の生活様式やビジネスモデルを想定して作られたシステムのままでは、現代及び今後のビジネスモデルに対応できないリスクがあります。

よくある現象

- ECサイトにおいて、電子マネーなどの新しい決済方法に対応できていないなど、ユーザビリティが損なわれてしまっている

- 親密取引先のビジネスモデルの変化に自社が対応できず、長年続いていた取引を競合他社に奪われる

- 海外のベンチャー、スタートアップ企業が業界に参入し、一気に業界のポジション構造が変わってしまう

自社でDXに取り組む必要性は、顧客や同業他社がどれだけDXを進めているか・DXの影響を受けているかによっても大きく変わってきます。

仮に競合他社がDXを強力に推進している場合は、自社の売上を徐々に侵食される懸念があります。

逆に競合他社がそれほどDXを進めていない場合には、自社が今後ビジネス上有利な立場に立つことができる可能性があります。

1-2.レガシーシステムは業務生産性を下げる

レガシーシステム(過去の技術や仕組みで構築されているシステム)は、現代のビジネスでは必ずしも生産性に寄与しません。

現在社会で主流になりつつある取引手法や働き方に、レガシーシステムは対応していません。そのため、自社にも他社にも無駄なプロセスを強いている可能性があるからです。

もうひとつの理由が、社内でこれまで活用してきた既存システムがブラックボックス化(機能や仕様が分からない状態)しており、何か障害が起こった際の対応の遅れにつながる可能性があることです。

よくある現象

- 顧客情報登録に「FAX番号」や「業界コード」など、今のビジネスで使わない項目が必須となっており、入力に手間がとられる

- 各部署で異なるシステムを導入していることから、顧客情報を他部署と共有する際にわざわざExcelへ入力し直す必要がある

- 顧客絡みの障害が起こったが、既存システムの仕様が分からず復旧に時間がかかりすぎてしまったため、顧客が離反していった

特に中小企業は社員の生産性より、目先の業績を重視する傾向があります。ただし既存のシステム運用による時間稼ぎは、どこかで限界が来てしまいます。

非効率な業務プロセスは、社員の退職や取引先の限定など徐々に悪影響を及ぼすため、DXに踏み切る企業が多くなっています。

1-3.多様な働き方に対応できず、人材獲得力が低下するから

新型コロナウイルスにより一変したニューノーマルの世界では、働き方でも大きな変化を迫られました。多様な働き方に対応できないと、現社員の離職のみならず新規採用にも弊害となる恐れがあります。

いわゆるニューノーマル時代の働き方や組織には、DXの導入が前提となっています。

リモートワークを中心とした働く場所や時間の選択はもちろん、マネジメントや人事評価、コミュニケーションの仕方まで、その影響は計り知れません。

よくある現象

- 社内のイントラネットしかセキュリティ対策をしていないため、社内PCがあるオフィスに出社しなければならない

- 原則、社内稟議や各種帳票などが紙文書でのやり取りとなっており、処理に人も時間もかかってしまっている

- リモートワークを実施しても、マネジメント層の社員は承認印を押すためだけにオフィスに行かなくてはならない

この問題は、直接的には社員離職や採用などの人材リソースの獲得に影響を及ぼしますが、中長期的には企業ブランディングにも影響を及ぼします。

‟ワークライフバランス”や‟健康経営”が叫ばれる昨今においては、社員の働きやすい環境を整えない企業イメージは世間的に低下することに繋がるからです。

2.DXの必要性が加速した背景

一気に広がったDXの動きですが、今まで注視していなかった方は「どうしてここまで取り組みが波及したのだろう」と疑問に思われるかもしれません。

あらためて、DXの取り組みが加速した背景をおさらいしましょう。

米国シリコンバレーでの爆発的流行

DXとは、2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授らが、はじめて提唱した概念です。

その後2015年代にアメリカのシリコンバレーでFin-TechやEd-TechというxTechという多くのスタートアップが誕生しました。その企業群は、デジタル技術を使って既存業界に新風を吹き込むというトレンドへと発展します。

老舗のIT企業がベンチャー企業に負ける事態が話題になり、一気にDXという言葉が全世界に広がりました。

日本の経産省が発表した「2025年の崖」

日本企業でDXの言葉が広がったきっかけは、2018年9月に経済産業省が発表したDXレポートでしょう。

レポートでは、日本企業がDXを実現できず、国際競争の敗者となれば、2025年には最大で年間12兆円の経済損失が生じるという「2025年の崖」問題が警告されたのです。

「2025年の崖」とは

日本には21年以上稼働しているシステム(通称「レガシーシステム」)がシステム全体の6割を占めると言われます。これらのシステムの刷新に乗り遅れた企業が被る損害の総称が「2025年の壁」です。

既存のITシステムの課題を各企業が克服できなかった場合、2025年以降に発生が懸念される巨大なリスクが「2025年の壁」と呼ばれています。経済産業省が発表した「DXレポート」では日本企業がこのままDXを推進できなかった場合の経済的な損失を、最大で年間12兆円と算出しています。

この額は日本企業の損失額の総和となるため、多くの企業に対して「デジタル化が他人ごとではない」というインパクトを与えました。

特にシステムの老朽化が進んでいる企業や、EC販売などシステムが直接ビジネスに影響を与える企業を中心に、DXの動きが広がったのです。

2025年の壁については下記でも詳細を解説しています。

「2025年の壁」とは?崖ではない理由と対策すべきDX課題を解説

新型コロナウイルスの蔓延

上記のような政府の動きがあった中、2020年に新型コロナウイルスの蔓延があり、否応なく企業は「非接触型の決済」「オンライン販売」「出勤を必要としない働き方」などの環境変化への対応に迫られました。

さらに、2020年9月にデジタル庁の創設や、DXに対する助成金の新設などが追い風となって、どのような業種の企業でも、部分的なデジタル化の波が広がってきている状況です。

3.日本のDXの現状

前述した背景もあって、日本企業でもDXの動きが広がってきましたが、ほとんどの企業が「DXの初期段階」「‟守り”のDX中心」「従来のビジネス改善が中心」という段階です。

自社で取り組む前に、他企業がどのような段階にあるかを知っておくことは重要です。

3-1.ほとんどの企業がDXの初期段階

経産省のDXガイドラインが発表されたのが2018年であることから、現在はほとんどの企業がDXに着手し始めた初期段階と言えます。

2020年12月28日の経済産業省が発行した「DXレポート2」によれば、調査対象の国内223企業のうち、9割の企業がDXを十分に推進できていない状況でした。

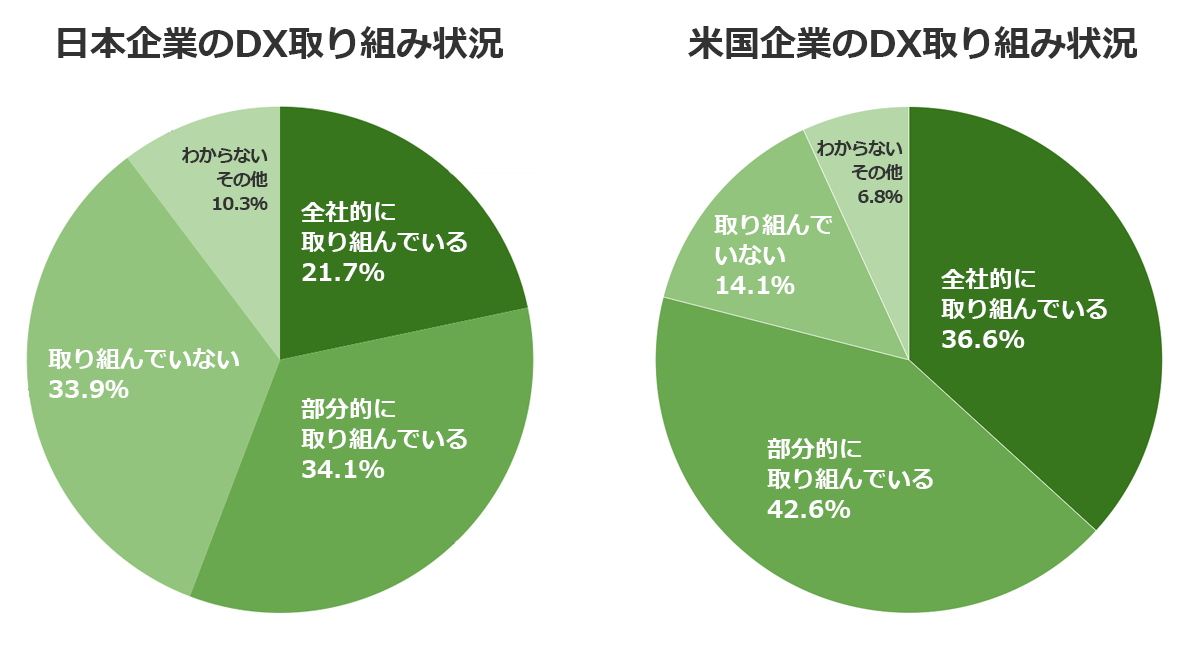

翌年公開されたIPAの「DX 白書2021」による調査でも、DXに「全社的に取組んでいる」と回答した企業の割合は約2割にとどまっています。

参考:IPA DX白書2021_第1部_総論(DXへの取組状況)[2021]

一方、米国では79%と8割近くの企業がDXを進めているのが現状です。米国など比べると、国内のDX推進状況はまだスタートしたばかりと言えます。

「DX」という言葉が先行しているため、「今からDXを検討している状況ではもう手遅れではないか」と思われる方もいるかもしれません。

しかしながら、日本企業はまだまだDXの初期段階です。従って、今からDXの検討をスタートしたとしても、世の中の企業にそれほど遅れているわけではありません。

3-2.業務プロセス改善など“守りのDX”が中心

DXには

- 攻めのDX……商売において新たに利益を生み出すためのDX

- 守りのDX……自社業務プロセスの生産性を上げるためのDX

があります。

日本のDXは、社内業務や体制に対する‟守りのDX”に該当するものが中心です。

その理由は守りのDXは「自社でコントロールできる改革」であり、比較的着手が容易だからです。

DXに向けて行動を起こしていない企業と、守りのDXであっても第一歩を踏み出している企業とでは、数年後にはDXの進捗率に大きな差が生まれます。

守りのDXと同時に攻めのDXにも着手するのが理想の流れですが、とにかくDXへの一歩を踏み出したいと考えている企業は、まずは守りのDXのプロセスから着手するといいでしょう。

業務プロセスについては下記でも詳細を解説しています。ご興味ある方はぜひどうぞ。

業務プロセスを可視化する4つのステップ|可視化へ取り組むメリットを解説

4.DXの3つの段階で企業はどのように変化するのか

前章の調査データ通り、日本企業の多くは、本格的な「DX」ではない「デジタル化」の初期段階にあります。

最先端の企業の取り組みだけをDXと思い込んでしまうと、着手する前にDXを諦めてしまいかねません。

具体的に自社の取り組みを検討する際には、DXの3つの段階を理解する必要があります。

その上で、「自社が現在どのステージにいて」「最終的にどのステージを目指すのか」を考えるのがDXの第一歩目です。

| STAGE1 | デジタイゼーション | 紙の書類などアナログな情報をデジタル化する |

|---|---|---|

| STAGE2 | デジタライゼーション | サービスや業務プロセスをデジタル化する |

| STAGE3 | デジタルトランスフォーメーション | デジタル化で業務やサービス変革を行い、競争優位性を確立する |

デジタイゼーションの前段階にいる企業がいきなりデジタルトランスフォーメーションを目指していくことはハードルが高いため、基本的には3つの段階を順番に上がっていく必要があります。

それでは、各段階へのステップアップが企業内にどのような変化をもたらすのか、具体的に解説していきます。

4-1.デジタイゼーション

DXの第一段階は、紙の書類などアナログな情報をデジタル化する「デジタイゼーション」です。

デジタイゼーションの代表的な取り組み事例には、紙の書類などのアナログな情報を電子化したデータベース構築などがあります。 情報を電子化しシステムに保存することで、次のデジタライゼーションで活用できる土台を作るイメージです。

デジタイゼーションの一例

- 紙で管理していた請求伝票などをデータ化する

- 社員の情報を入力したデータベースをつくる

- 連絡手段に電子メールやチャットツールを使う

デジタイゼーションでは、これまでアナログで行ってきた業務にITを導入し、部分的かつ最低限のデジタル化を行うだけなので、上記のような事例は「守りのデジタル化」の代表格です。

アナログで人手と時間をかけて行ってきた作業をデジタル化するだけでも、業務効率化が見込めます。 例えば、バックオフィス部門やルーチンワークの大部分をデジタル化し、大幅に作業時間を圧縮することも可能です。

4-2.デジタライゼーション

デジタイゼーションで得られたデータを元に、第二段階であるデジタライゼーションでは業務プロセスやサービスの改善・変革を行います。

デジタイゼーションはデータベースの構築に留まりますが、デジタライゼーションではそのデータを活用して新たな付加価値を生んでいくことになります。

デジタライゼーションの一例

- 勤怠管理にHRシステムを導入し、クラウド上で申請・承認ができるようにする

- ホームページにチャットボットを設置し、問い合わせの受付業務を効率化する

- 社内イントラネットにAI分析機能を入れ、社員から検索が多いナレッジを自動で上位表示する

デジタライゼーションは「社内業務→社外向けサービス」の順番で行うのが一般的です。

顧客にサービスを提供する前提として、提供側の社員がデジタルに慣れている必要があるからです。

しかし顧客からの改善要望が多いなどといった状況に応じて、社内プロセスより社外サービスのデジタライゼーションを優先することもあります。

4-3.デジタルトランスフォーメーション

デジタライゼーションまで進んだ企業は、社内でもデジタル活用の気運が高まっているはずです。そうなると、いよいよ第3段階ではデジタルを自社の競争優位につなげるDX(デジタルトランスフォーメーション)が視野に入ってきます。

DXの定義は各団体や企業などにより様々ですが、経済産業省ではデジタルトランスフォーメーションを以下のように定義しています。

DXとは

企業がデータやデジタル技術を活用してビジネス環境の激変に対応できるようにする。また顧客や社会のニーズをベースに製品やサービス、ビジネスモデルを変革して業務プロセスや組織、企業文化などを変革して競争上の優位性を確立すること

参考:経済産業省「デジタル・ガバナンスコード2.0」[2022]

5.DXを進める必要性:部署別

ここまで日本企業のDXの進捗状況や、DXの段階について解説してきましたが、実は多くの企業でDXに踏み出しやすい部門は共通しています。

この章では多くの企業がDXを進める「管理部門」「営業部門」の2部門について、具体的な取り組みを紹介していきます。

5-1.管理部門

管理部門の代表格である「人事部門」「経理部門」のDXの取り組みを紹介します。

5-1-1.人事部門

人事部門は社員の給与計算や勤怠チェックなどの労働管理を、デジタルツールで置き換えられる可能性が高い部門です

社員の出退勤管理を、タイムカードをもとにExcelなどで行っている会社も少なくはありません。ただし、テレワークなどが進む昨今においては、働く場所は自社オフィスとも限らなくなっています。 クラウド上での勤怠管理に代表される人事部門のデジタル化は、社員の働きやすさに直結します。

人事部門でDXを進めることが可能な代表的な業務には以下のようなものがあります。

- 勤怠管理

- タレントマネジメント

- 人材採用

例えば新卒の採用業務では、応募者がデジタルネイティブ世代となってきているため、紙の履歴書の送付のみで採用を受け付けている場合、応募者が十分に集まらなくなってしまう事態も懸念されます。このように、人材採用業務はDXを進める必要性が高いとみられます。

デジタル化で起こる具体的な変化

- これまでは営業社員は、アポイント先にいても退社履歴を残すために一度オフィスに戻る必要があったが、クラウド上で業務終了の報告を行うことで、アポイント先からの直帰が可能となった

- 自社の人事異動や昇格会議で各部門が各々のフォーマットを紙で持ち寄っていたが、マネジメントシステムを導入したことで、統一フォーマットを画面に映して会議ができるようになった

特に昨今は、ワークライフバランスなど、仕事と私生活とのバランスを取る働き方が注目されています。

人事部門のDXが進めば、これまでは出産や介護などで仕事の継続を諦めていた人でも、時間や場所を選ばず長く働き続けられることにもつながります。

5-1-2.経理部門

紙や人手が発生する代表的な場面である経理・会計部門は、ペーパーレス化が大きな課題です。

経理部門では、請求書処理、決算業務、予算管理など数値やデータをもとにした業務が多いことに加え、情報の大半が紙でのやり取り中心になっている企業も存在します。こうした企業の経理部門では、紙での請求書管理に人手を要するうえ、ミスも発生しやすい点などが課題となり易くなっています。

経理部門でDXを進めることが可能な代表的な業務には以下のようなものがあります。

- 請求書管理

- 経費申請~処理

- 監査業務の管理

DXの規模によっては、経理業務だけでなく企業会計に至るまでのプロセスをデジタルでカバーすることも可能でしょう。

デジタル化で起こる具体的な変化

- 申請された請求書の束をファイルで保管して月末に手打ちしていたが、電子化することで保管場所を減らすことができた

- 申請部署や経理部門の複数部署の承認を経ることで、ミスが発生時は原因特定に時間を要していたが、デジタル化によりデータ履歴が残るため、ミスの発生経緯を遡ることが容易になった

特に2023年にはインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されることから、DXのメリットを分かりやすく享受しやすい領域が経理・会計部門といえます。

5-2.営業部門

企業業績に直結する営業部門は、競争力を引き上げる目的でデジタル化を進める企業が増えています。

DXの代表的なケースが顧客情報の管理でしょう。

自社の顧客の情報は、既にExcelなどでデータ化しているケースも多いかと思います。

しかし、その顧客に紐づく「過去の取引状況」「営業活動状況」「問い合わせ履歴」「担当者の性格情報」など情報は、管理形態や管理する人が分断されているケースが多くなっています。

営業・販売部門でDXを進めることが可能な代表的な業務には以下のようなものがあります。

- 顧客情報の管理

- 取引・問い合わせ情報の管理

- マーケティング

営業部門に先行して、営業企画部門でDXを進めるケースもあります。

昨今はITやデジタル技術が発達したことで、営業企画部部門ではインターネット上で将来的な潜在顧客を見つけるために、DXの必要性が増しているのです。

デジタル化で起こる具体的な変化

- 顧客訪問前にアポイント先の情報を確認するためにオフィスに電話していたが、顧客管理システムを導入したことで手元のタブレットで情報閲覧することができるようになった

- これまでは過去の取引状況のみで今後の売上予測を立てていたが、潜在・見込み顧客も含めて精緻にデータ分析を行うことで、売上目標の上方修正ができた

営業部門のDX推進の利点は、営業社員の業務効率を上げることそのものより、業務効率が上がったことにより、次の売上を立てることに労力を割けるようになる点です。

従って、将来の売上に対してシビアな企業ほど、営業部門で優先的にDXを進める傾向もみられます。

6.DXを進める上での3つの注意点

ここまでで、DXで起こる前向きな変化は理解できたとしても、実際にDXを進める上では注意点もあります。主な注意点は以下の3つです。

- 効果が出るまでに時間とコストが発生する

- 社内が混乱する可能性がある

- 既存システムとの不整合が起こるリスクがある

実際にDXに着手する前に注意点を知っていれば、必要な対処を考えたうえでスムーズに進めることができるでしょう。

6-1.効果が出るまでに時間とコストが発生する

DXの注意点としてまず挙げられるのが、効果が出るまでに時間がかかることです。

既存業務フローの整理やサービスの選定・導入、運用ルールの作成など、DXによる業務変革には多くのステップがあり、その過程で人手や時間が相当にかかります。

また、新しい運用開始後も定着するまでに一定の時間を要するため、はっきりと効果が出始めるまではある程度時間がかかるということを念頭に置く必要があります。

したがって、長期的な視点でDXを推進するための、予算や人員等のリソースの確保が必要不可欠になります。

そのため、DXに関する取り組みを本格的に検討する際には、あらかじめDXの取り組み効果が見込めるまでのスケジュールとリソース確保を含めて検討を行うようにしましょう。

6-2.社内が混乱する可能性がある

勤怠管理や会計システムなど、大半の社員が仕様する仕組みのDXに取り組む場合、少なからず社内には混乱が生じます。

社員へのフォローが手薄な状態でDXを進めてしまうと、DX推進者は取り組み直後から社員の問い合わせ対応に追われることになります。

最悪の場合、社員からの強烈な反対を受けるなどして、せっかく刷新したシステムをすぐに廃止せざるを得ないといった事態を招きかねません。

混乱を回避するためには、事前の関係者のヒアリングを丁寧に行う必要があります。その上で、リリース前には社員説明会の実施やマニュアルの準備などのフォローも欠かさないようにしましょう。

6-3.既存システムとの不整合が起こる

既存システムがブラックボックス化している場合などは、新しいシステムを入れることで、思わぬ不整合が生じるリスクがあります。

現システムの改修時はもちろんのこと、新システムを導入する際も、現システムの仕様を明らかにしておくことは必要となります。

どのような機能を持っているかを明らかにしておかなければ、新システムで全てをカバーしているかどうかも見えなくなってしまいます。

特に業務の根幹に関わる部分に大規模なシステムが導入されている場合は、リスクヘッジの観点からも、一度にすべての業務フローを変更することは不可能です。

そのため、システムの全体改修に踏み切る前に、データフォーマットの統一や影響範囲が少ないアプリケーションの導入から始めることを推奨します。

軽微なシステム改修を進めながら、何ステップかに分けて本来的なDXをめざすようにしましょう。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

7.まとめ

今回の記事では、DXを進める必要性や、効果が出やすい部門について紹介しました。

あらためてこの記事のポイントをまとめます。

DXが必要な理由は以下の3つです。

- 変化が激しいビジネス環境で勝ち残れない

- レガシーシステムは業務生産性を下げる

- 多様な働き方に対応できず、人材獲得力が下がる

DXには以下の3つの段階があります。

| STAGE1 | デジタイゼーション | 紙の書類などアナログな情報をデジタル化する |

|---|---|---|

| STAGE2 | デジタライゼーション | サービスや業務プロセスをデジタル化する |

| STAGE3 | デジタルトランスフォーメーション | デジタル化で業務やサービス変革を行い、競争優位性を確立する |

こうしたDXの動きは、日本で2018年頃から話題になりました。しかしながら、日本企業の取り組みのほとんどはDXの初期段階におり、既存の業務改善が中心です。

企業がDXを進め易い部門としては、管理部門や営業部門が挙げられます。

DXを進める際の注意点は以下の3つです。

- 効果が出るまでに時間とコストが発生する

- 社内が混乱する可能性がある

- 既存システムとの不整合が起こるリスクがある

DXへの取り組みは大手企業を中心に進んできましたが、いまでは中小企業でも部分的ながらDXに取り組み始める動きが加速しています。

例えば、

- 新しい時代のビジネスに遅れたくないと考えている

- 現在のシステムで発生する業務生産性や時間・コストに不満がある

- 多様な働き方に対応することで、現社員の離職防止や新たな戦力の獲得を狙いたい

上記のような観点から自社にメリットが見込め、なおかつ無理のない範囲でDXが進められそうであれば、部分的にでも進めていくべきです。

まずは、スモールスタートでデジタイゼーションに取り組んでいくのはいかがでしょうか。

スモールスタートによって、少しずつDXのメリットが感じられれば、ゆくゆくは企業の競争優位性に繋がる本格的なDXの取り組みも視野に入るでしょう。

また、この記事を読んだ方には下記記事もおすすめです。ぜひDXに関する知識を深めてください。