更新日:

【事例で分かる】DXにおけるデータ活用とは?わかりやすく解説

「DXのデータ活用って一体どのようなものなの?」

「DX推進のためのデータ活用ってどのように進めればいいの?」

DX推進にはデータ活用が必須とは聞くものの、「どのようなデータをどのように活用すれば良いかが分からず、なかなかDXを進められない」とお悩みの企業も多いのではないでしょうか?

DXで活用できるデータの種類にはさまざまなものがあります。その中でも、多くの企業で活用可能な代表的なデータが次の通りです。

| DXで活用可能な代表的なデータ例 | 具体的な活用例 |

|---|---|

| ①顧客データ | 顧客情報を基にマーケティング施策の最適化を図る |

| ②販売管理データ | 受発注業務を自動化する |

| ③会計データ | 業績と因果関係のある出来事を抽出し、将来予測に繋げる |

| ④日報 | 従業員同士の連携体制の効率化を図る |

※上記は活用できるデータと事例の一部です。

上記のような社内データに加え、一般に公開されている「オープンデータ」と呼ばれるものも活用可能です。社内外に蓄積された膨大なデータを駆使することにより、これまでは知識・経験を頼りに人が行っていた意思決定を、客観的な根拠に基づきながら、スピーディーに行えるようになります。

DXの過程で各種データを適切に活用すれば、業務効率化やデータを利活用した売上拡大により、最終的な利益向上にも繋がります。

また、データ活用によって、競合他社に追随する形ではなく、社会のニーズを適切な形で自社の経営方針や事業戦略に反映できるようになるのです。

当記事では、以下について具体的なイメージができるように、実際の事例を織り交ぜながら解説します。

- 「データ活用」の具体的な解説

- DXにデータ活用を取り入れたときの3つの効果

- DXのデータ活用における2つの課題

- DXでデータ活用を進めるための4ステップ

データ活用について知りたい方だけでなく、データ活用をこれから本格的に実践していきたい方にとっても、当記事がDX推進に向けた参考になれば幸いです。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1.DXにおける「データ活用」とは

本章では、データ活用に取り組むにあたって、必要となる前提知識をお伝えしていきます。

1-1.データ活用はDXを進めるための手段の一つ

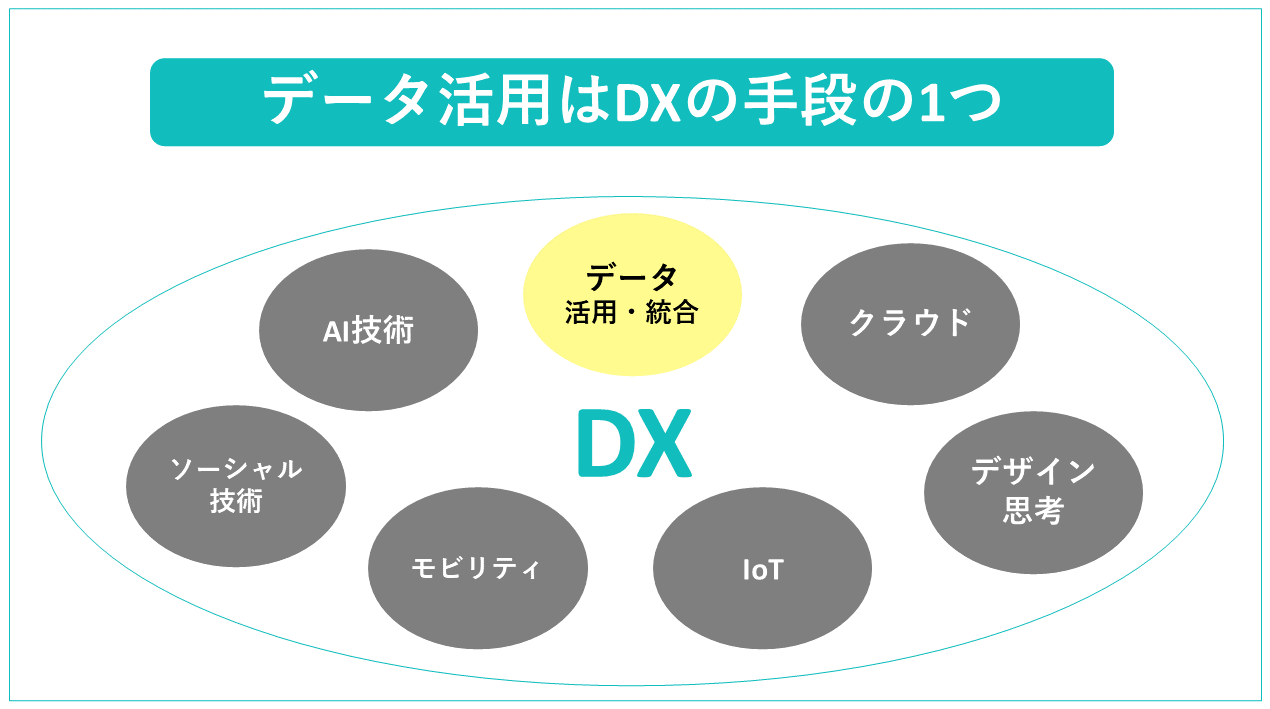

そもそもDXにおけるデータ活用とは、DXを進めるための手段の1つです。

上図に示したように、DXにはさまざまな手段があります。AI技術やIoT技術などの具体的なデジタル技術を活用したDX推進は、ニュースで注目されることも多いですが、基本的なデータの活用・統合も重要なDX推進手段の一つとなっています。

また、AI技術を用いてDX推進を検討する場合は、データ活用が必要不可欠です。AI技術を導入するためには、客観的なデータがある程度蓄積されている必要があるからです。

なお、データ活用に必要なデータ収集をするための手段として、別の技術が存在するケースもあります。

データ活用に必要なデータ収集をするための手段として別の最新技術がある例

- IoT技術の活用:モノを通して周辺環境や機械の稼働状況をデータとして収集する

- ソーシャル技術によるデータ分析:SNSの発信から口コミ・トレンド・他社情報等を把握する

1-2.活用できるデータの種類

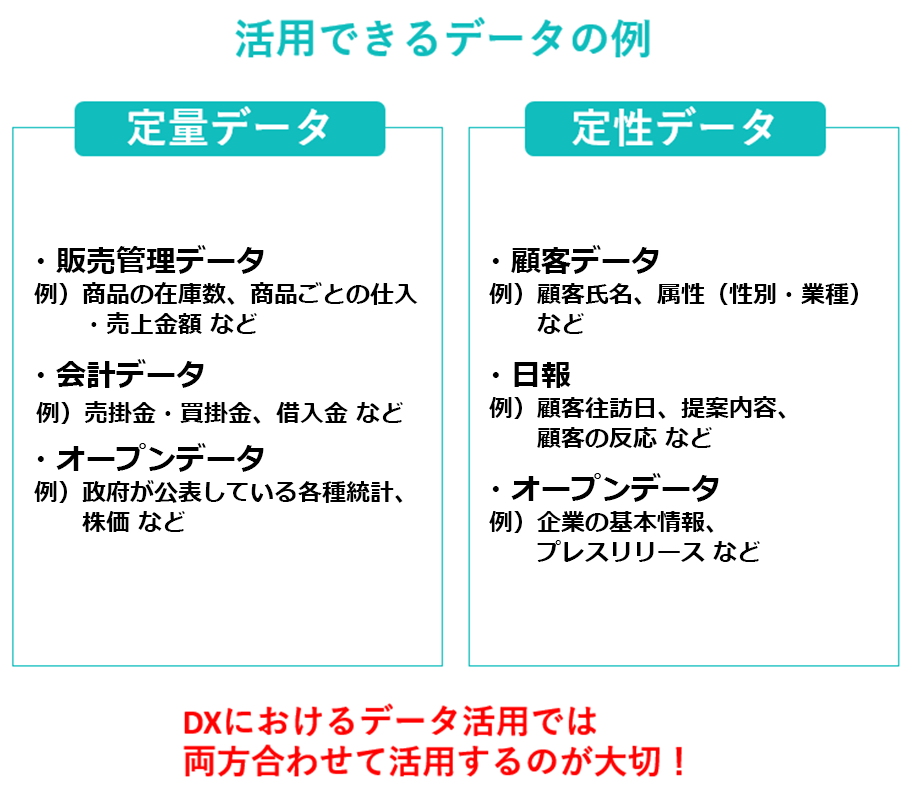

活用できるデータの種類は、一般的に、定量データ(数量や数値を扱うデータ)と定性データ(数量や数値での表現が困難なデータ)の二つに大別されます。

DXにおけるデータ活用では、分析が行い易い定量データだけでなく、数値化できない定性的なデータも合わせて活用することが大切です。定量データと合わせた活用により、課題解決に向けた具体的な施策を提示することができるようになります。

前章で記載したような、代表的なデータ例である①顧客データ、②販売管理データ、③会計データ、④日報だけでなく、場合によっては企業外のオープンデータの活用もオススメです。

さらに、業種別にみれば、以下のようなデータの活用が特に有効とみられます。

データ活用に必要なデータ収集をするための手段として別の最新技術がある例

- 販売業:在庫データ、入出庫データ、POSデータ

- 製造業:機械の稼働データ

- Webサイトのある企業:アナリティクス情報 など

では、それぞれのデータの具体的な内容について見ていきましょう。

1-2-1.顧客データ

顧客データには顧客から得たあらゆる情報が該当します。

顧客データとは

企業と接点を持つ顧客のすべての情報

顧客データの例

【個人顧客データの例】

- 氏名

- 住所

- 生年月日

- 電話番号

- 購入履歴

- 購入金額

- 購入日

【法人顧客データの例】

- 法人名

- 住所

- 設立年月日

- 電話番号

- 業種

- 売上規模

- 従業員数

例で示したように、顧客データには個人情報が含まれるほか、顧客が自ら提供した情報以外にも、例えば商品を購入したときの状況から分かる情報等も含まれます。

顧客データを活用することによって、顧客のニーズを正確に把握し、ビジネスに反映することが可能になります。例えば、顧客データの中でも、顧客の商品購入履歴や商品購入金額から購入「傾向」を分析することなどにより、分析結果を商品の仕様に活かすことができます。

1-2-2.販売管理データ

販売管理データには、商品やサービスの販売プロセス(製造や出荷から販売まで)で得られる、お金や商品に関するデータが該当します。

販売管理データとは

商品やサービスの販売プロセスで得られるお金や商品に関するデータ

販売管理データの例

【お金に関するデータ例】

- 見積額

- 売上額

- 請求額

- 支払額

【商品に関するデータ例】

- 受注数

- 出荷数

- 発注数

- 仕入数

- 在庫数

販売管理システム等の導入によりデータを一元化して管理・分析・活用できるようになれば、例えば、適正在庫の把握や調整、売上予測の精緻化などが可能になります。

販売プロセスにおける業務効率化や業務高度化を、知識や経験を頼りにやみくもに行う形ではなく、客観的なデータに基づいて行えるようになるのです。

1-2-3.会計データ

会計データとは、企業の日々の取引を記録した、企業会計に関するデータを指します。

会計データとは

企業の日々の取引を記録した企業会計に関するデータ

会計データの例

- 売上高

- 営業利益

- 経営利益

- 負債額

- 資産額

例えば、会計データからは企業の損益状況が具体的に把握できます。

単純に損益状況の把握をできるだけでなく、販売管理データ等の他のデータと連携させることによって、どのようなタイミングで損益状況がどう変化するのかを明らかにすることができたり、人の目では発見できなかった企業の強み・弱みをピンポイントで洗い出すことが可能です。

1-2-4.日報

日々の日報も活用できるデータの一つです。

日報から抽出されるデータ

- いつ(日時)

- どこで(場所)

- 誰が(人物)

- なぜ(理由)

- 何を(物事)

- どのように(手段)

行ったか

日報には、社員の感情や感覚といった、数値で表現しにくい定性データも多く含まれます。

例えば、蓄積された日報データ(例:社員の営業活動における提案内容や顧客反応、営業活動の反省点など)から、業務上の課題・つまずきのポイントを抽象化して全体に共有することもできます。場合によっては、抽象化されたデータから洗い出された現状の課題を、根本的に解決するための製品導入なども検討可能です。

日報を単なる記録ではなく、データとして活用していくことで、従来当たり前とされてきた業務の仕組みや手法を革新的に転換できる可能性があるのです。

1-3.データ活用の成功事例

DXにおけるデータ活用が成功した事例として、酪農業の例を1つ挙げましょう。

A社はブランド牛の育成・販売を行っている会社です。

保有している牛は約20万頭で、すべての牛にIoT技術を搭載した計測器が取り付けられています。

この計測器により、牛の体調に関わるあらゆるデータを取得することが可能です。20万頭分の牛の歩数や、発情期の動き・分娩前の動きなどを瞬時に把握できる仕組みを導入しました。

導入後できるようになったこと

- 分娩前の牛の動きによってアラートが発動し、従業員が分娩にすぐに対応できる

→従業員のコストカットに成功 - 牛舎環境・育成中の牛の動き・出荷段階の肉質の因果関係について、データを基に分析し、最適な育成環境を導き出せる

→品質向上、品質の均質化に成功

従来は分娩前の雌牛の監視は従業員が24時間体制で行っていました。夜間の人件費が課題となっていましたが、データの自動収集・監視ができるようになった結果、人件費を40%カットできました。

また、以前は従業員の経験と勘で牛舎の環境を調整していたので、出荷時にどうしても肉質のバラつきが生じていました。

こうした中、IoT技術を搭載した計測器の導入により、牛の状態とその肉質、牛舎の環境(温度・湿度など)をデータとして紐づけることができるようになり、牛舎の環境を常に最適化できるようになりました。これにより、ブランド牛としての品質の向上・均質化に成功し、商品価値を高めることができたのです。

上記の例のように、データ活用を1つの手段としてDXを進めることで、

- 業務上の無駄の排除

- 既存の商品の価値向上

- 顧客ニーズに対応する新たな商品・サービスの開発

に繋げることが可能です。DXが進んだ結果として企業に最終的に残る利益は増えるのです。

2.データ活用で見込める3つの効果

本章では、データ活用で見込める3つの主な効果をご紹介します。

データ活用で見込める3つの主な効果

- 顧客のニーズをビジネスに的確に反映できる

- PDCAをより効率的に回せる

- 意思決定を客観的かつスピーディーに行える

それぞれを具体的に見ていきましょう。

2-1.顧客のニーズをビジネスに的確に反映できる

データ活用を取り入れることによって、顧客のニーズをビジネスに的確に反映できるようになるという効果があります。

理由としては次の2点が挙げられます。

- 企業内データを活用・分析しながら顧客のニーズや現状の課題を把握することにより、顧客のニーズへ適切に対応することや、課題解決に繋げることが可能になる

- オープンデータから消費者行動の多様化を分析することで、新たなビジネスチャンスに気付くことができる

例)企業内のデータやオープンデータから、既存顧客の購買情報や属性を活用・分析することにより、顧客属性毎の購買ニーズを精緻に把握したうえで、既存商品の仕様や新商品の販売タイミング・方法などの変更・改善を実施

消費者行動が多様化したことによって、これまでの常識に囚われない商品やサービスも次々に成立しています。

さまざまなデータを組み合わせることで、今までは気が付かなかったニーズや課題が抽出され、事業に革新を起こすことができるのです。

2-2.PDCAをより効率的に回せる

また、データ活用を行うことによって、PDCAを効率的に回せるようになるという効果もあります。

データ活用の過程では、下記のようなことを実施することが可能です。

- 経営・事業戦略の実践結果を、具体的な数値としてリアルタイムで記録

- 数値の変動理由を定性データと照らし合わせながら分析

このため、現状の戦略がうまくいっているかどうかを客観的に検証し、検証結果をスピーディーに経営・事業戦略へ改めて反映させることができるようになるのです。

例)従来は決算時の財務・会計情報を基に、1年に1回のみ経営・事業戦略の振り返りを行っていたが、企業内データをリアルタイムで管理・分析・活用できるようになったことにより、同データを基にした戦略の振り返りを、毎月かつ部門単位で実施することが可能に

なお、事業戦略上の課題を、既存のデータから自動的に導き出すツールなども登場し始めています。

2-3.意思決定を客観的かつスピーディーに行える

データは「意思決定の根拠」という重要な役割を持っています。

従来、重要な意思決定は経営者の経験や勘に基づいて行われることが多々ありました。しかし、従来のやり方ですと、刻一刻と変化する現代の顧客ニーズに対しては、スピード感をもって対応することが難しい状況です。

ここでデータ活用を行うことで、決裁権者の主観のみに頼ることなく、客観的な情報を基にスピーディーに決断を下せるようになります。

3.DXのデータ活用における2つの課題

本章では次に示した代表的な2つの課題について、解決策と合わせてご紹介します。

DXのデータ活用における2つの課題

- データのサイロ化

- DXに精通かつデータ分析可能な人材の不足

業歴が長い企業ほど、データ活用に向けた課題が多い場合もあります。また実際には、これらの課題に企業が気付いていないことが最も大きな課題ともいえます。

それぞれの課題について詳しく見ていきましょう。

3-1.データのサイロ化

データのサイロ化とは?

データは保管されているが、データの種類ごとにバラバラに保管されているために、データ同士を連携した活用ができない状態

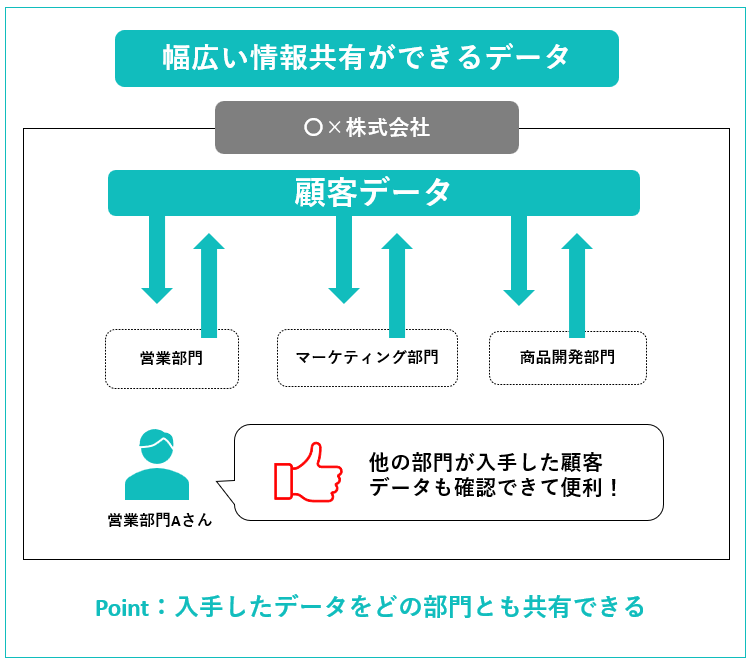

データのサイロ化は、大企業など縦割り経営の色濃い企業で特に顕著な問題です。

従来までは部門ごとにデータを蓄積し、それぞれの部門で異なるシステムを導入することが当たり前でした。この仕組みこそがサイロ化の原因です。 DX推進においてデータのサイロ化は、「各部門の垣根を越えて、企業全体のデータを連携しながら活用する」という動きを阻みます。

サイロ化を見過ごしてしまうと、縦割りで業務効率・改善を推進した結果、DXで最も重要とされている他部門との連携が現状以上に困難になってしまいます。

解決のための3ステップ

- 経営層がデータ管理の方針変更を示す

- 過去データの統合

- データ管理を一元化できるシステムの導入

この状況を抜け出すためにはまずは経営層がデータのサイロ化に気付かなければなりません。その後、データを共有できる状態にすることが、今後のビジネスにおいていかに重要かを従業員に示していく必要があります。

例えば上図では、商品開発部門・マーケティング部門・営業部門で顧客情報を相互に入出力できる状態を示しています。多くの部門間で顧客データの共有ができれば、以下のようなことが可能になります。

- 商品開発部門:ニーズに応じたスピーディーな商品開発

- マーケティング部門:売上に繋がりやすいマーケティング施策の企画

- 営業部門:最新の顧客状況に応じた営業活動

情報連携について、部門を越えてコミュニケーションを取りながら、社内のデータ管理を一元化できる仕組みを構築できれば、データのサイロ化は解消します。まずはデータ活用の方針を定め、社内で共有するところから始めましょう。

3-2.DXに精通かつデータ分析可能な人材が不足している

2つ目の課題としては、DXに精通し、かつデータ分析も可能な人材が不足していることが挙げられます。

DXにおいてデータ分析ができる人材とは、社内外のデータを基にビジネスに必要な意思決定を合理的に行える人材を指します。

データから得られた示唆を基に、ビジネス上の課題を的確に把握できる人材がいなければ、DXにおけるデータ活用を進めることは難しいでしょう。

両者を兼ね備えた人材が不足していることは多くの企業で喫緊の課題となっています。人材不足の解決策としては、下記3つが考えられます。

人材不足の解決策

- 既存社員の教育

- 外部からの人材採用

- アウトソーシング

DX推進において、特に人材不足でお悩みの方は「【DX推進】企業に内在する人材不足の原因と取り組むべき解決策3つ」こちらの記事もお読みください。

4.DXでデータ活用を進めるための4ステップ

DXでデータ活用を進めるための4ステップ

- 現状把握と目標の設定

- データの蓄積・統合

- データの可視化・分析

- データによる意思決定

本格的にデータ活用に取り組もうと思っても、何から始めていいのか分からない場合も多いのではないでしょうか。

DXにおけるデータ活用は、上記4つのステップで進めていきます。

4-1.現状把握と目標の設定

DXでデータ活用を進めるための4ステップ

- 現状把握と目標の設定

- データの蓄積・統合

- データの可視化・分析

- データによる意思決定

現状把握とは、まず企業が現段階でどのような課題を抱えているかを明らかにすることから始まります。また同時に、その課題を解決することにより達成したい目標を設定することも行いましょう。

例

課題:「ある商品の売上が20××年から連続で低下傾向にあり、回復が見込めそうにない」

目標:「商品開発時の顧客ニーズが、20××年から現在までにどのように変化したのかを把握する」

このように目標の設定を明確に行うことで、どのデータを扱うべきかがはっきりします。あわせて、必要なデータがそもそも利用可能な形で取得・蓄積されているかどうかを確認することも重要です。

最も適切でない目標設定の仕方は、「DX推進そのもの」を目標として設定してしまうことです。経営課題を解決するためにDXがあるように、まずは企業の経営上の課題を把握し、具体的な目標を設定しましょう。

4-2.データの蓄積・データ統合

DXでデータ活用を進めるための4ステップ

- 現状把握と目標の設定

- データの蓄積・統合

- データの可視化・分析

- データによる意思決定

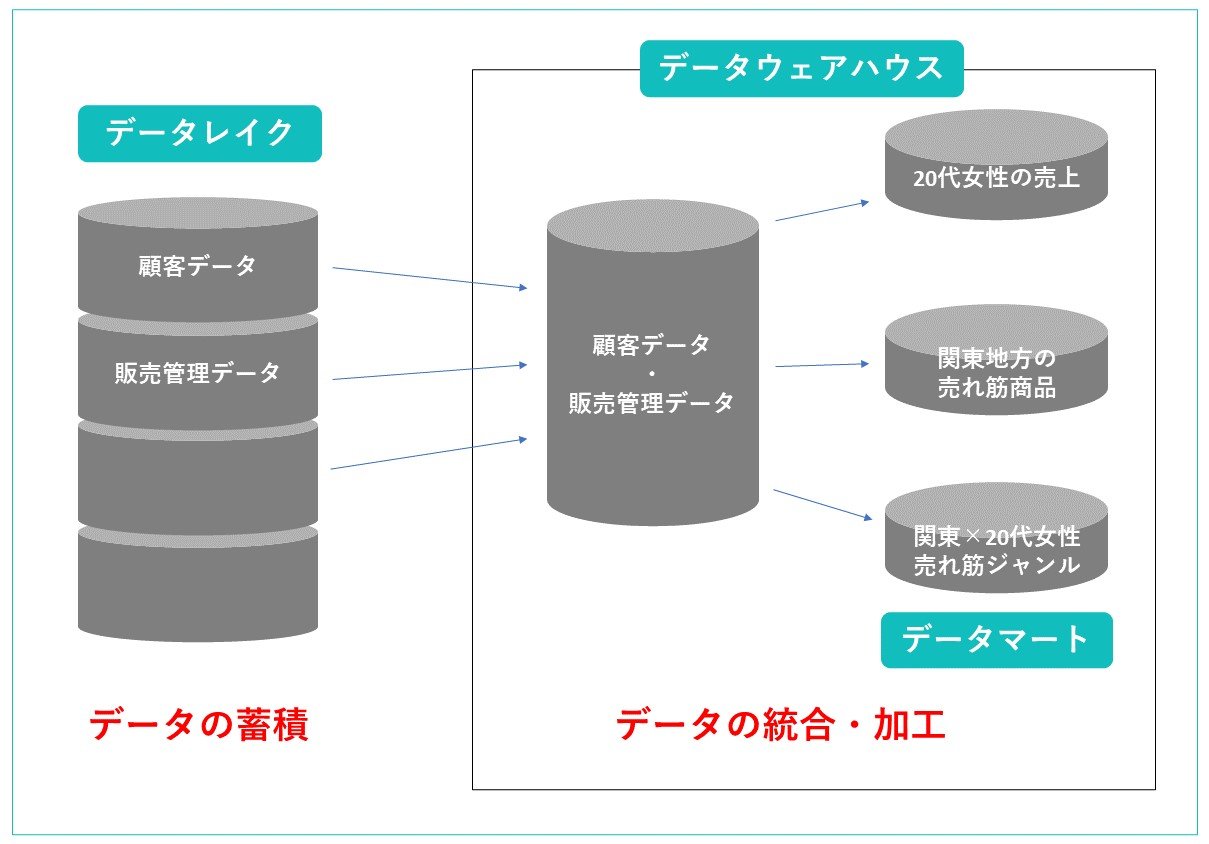

データの蓄積や統合を行うときに大切なことは、使用目的に応じていつでもデータを取り出せるようにしておくことです。

最初に設定した課題の解決と目標達成に紐づくデータを正確に蓄積しつつ、場合によって統合しながら、必要なデータをためていくことが最も重要です。

なお、システム導入にあたっては、データレイク(様々な生のデータを一元的に保管できるシステム)またはデータウェアハウス(一定の処理を行ったデータを格納できるシステム)の導入ができないかを検討してみましょう。

企業の状況によって、導入するプロダクトは異なります。

- データ分析ができる人材が確保できる場合

データレイクを導入し生のデータを蓄積していくのもよいでしょう。ただし、本方法ではコストは抑えられますが、生データの分析ができる人材が必須です。

- これから経営にデータ活用を役立てたい場合

データウェアハウスの導入を検討しましょう。データのサイロ化によりデータ活用がなかなか進まないというケースでは、データウェアハウスの採用がおすすめです。データウェアハウスを採用した場合、複数の部門で活用可能な、ある程度加工されたデータの共有が可能です。

| データレイク | |

|---|---|

| メリット | デメリット |

|

|

| データウェアハウス | |

| メリット | デメリット |

|

|

更に、多数の部門がある企業であれば、活用するデータも増えるため、データマート(特定の用途や目的ごとに必要なデータだけを取り出したデータベース)の採用を検討するのもいいでしょう。データウェアハウスの中でも、特定の用途や目的に応じたデータを抽出できるため、データ活用における業務プロセスを簡素化できます。

4-3.データの可視化・分析

DXでデータ活用を進めるための4ステップ

- 現状把握と目標の設定

- データの蓄積・統合

- データの可視化・分析

- データによる意思決定

データを分かりやすく整理できた後は、そのデータが何を意味しているか、誰が見ても理解できるようにするために可視化・分析を行わなければなりません。

そのためには、任意のデータの収集から可視化までをワンストップで行うことができる製品を導入するとよいでしょう。例えば、Excelを利用する形ではなく、BIツール(ビジネスインテリジェンスツール)を導入すると、企業が持っている大量のデータを自動的に収集・可視化することが可能です。

ただし、製品を導入するにあたっては、やはり最低限の人材確保が必要です。自社の課題を解決するための製品を選ぶ際に、DX・データ分析の両者の知見がある人材がいなければ、適切な商品の導入ができないためです。

データの可視化・分析ができてはじめて、データ活用ができるようになり、結果としてビジネス変容を起こせるようになります。

今現在社内に適切な人材がいない場合は、「5. データ活用を進めるリソース確保が難しい場合の対処法」こちらもご参照ください。

4-4.データによる意思決定

DXでデータ活用を進めるための4ステップ

- 現状把握と目標の設定

- データの蓄積・統合

- データの可視化・分析

- データによる意思決定

データによる意思決定が当たり前の状態になれば、DXは大きく進むでしょう。あらゆるデータを基にビジネスにおける重要な選択を行っていく経営をデータドリブン経営と言います。

データ活用におけるゴールは、データという客観的な情報を用いて意思決定を瞬時に行える状態です。

データドリブン経営が実現すれば、ニーズ・課題に応じた正しい選択を、スピーディーに行えるようになります。

5.データ活用を進めるリソース確保が難しい場合の対処法

社内である程度専門的な知識を持つ人材がいない場合、重要なデータがいくら蓄積されていようとデータ活用は進みません。

データ活用を進めるためにも、まずは最低限の人材確保に努めましょう。最低限の人材としては、次の2つの条件を満たしている必要があります。

- ビジネス上の課題を把握でき、DXに精通している

- データ分析ができ、課題解決に向けたデータの活用法を提案できる

とはいえ、DX領域における人材不足は日本全体で深刻な問題となっていることは、既に記載してきた通りです。人材確保に力を入れていたとしても、十分に採用できていない企業が多いことも事実です。

この状態を迅速に打破するために、外部のリソースを活用することは選択肢の一つです。

既存人材へ新たに教育を行うことは、社内の人材にデータ活用のノウハウが蓄積されるというメリットはあるものの、実際のデータ活用を始めるまでに時間がかかってしまう可能性もあります。

一方で、コンサルやDX推進の相談窓口など、外部のリソースをうまく使うことができれば、時間をかけずにデータ活用を進めていくことができます。第三者による意見も取り入れられるため、潜在的な課題に気付けるという点でもおすすめです。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

6.まとめ

DXにおける「データ活用」とは、データを用いた客観的な情報を基に意思決定をしていくことで、これまでの経営方針や事業戦略を変えていこうというものでした。

実際に、顧客データや販売管理データ、会計データ、日報など、社内外の膨大なデータを定量的・定性的な観点で目的に応じて分析・活用することが求められています。

DXにデータ活用を取り入れると、次のような効果があるということもお伝えしました。

データ活用を取り入れることによる効果

- 顧客のニーズをビジネスに的確に反映できる

- PDCAをより効率的に回せる

- 意思決定を客観的かつスピーディーに行える

しかし、実際にデータ活用を上手く行い、こうした効果を実感できている企業は一部に限られています。データ活用をスムーズに進めるためには、次の2つの課題を対処していかなければなりません。

DXのデータ活用における2つの課題

- データのサイロ化

- DXに精通かつデータ分析可能な人材が不足している

社内にデータ活用について専門的な知識を持つ人材が社内にいない場合は、第三者から具体的なアドバイスを受けることも検討しましょう。

人材が揃えられる状況になったら、次の順番でデータ活用を進めていきます。

DXのデータ活用を進めるための4ステップ

- 現状把握と目標の設定

- データ蓄積・統合

- データの可視化・分析

- データによる意思決定

最終的に、DX推進に向けたデータ活用に求められているのは、「現在のビジネスから見えざる課題をいかに見つけ出し、迅速に意思決定や課題解決のための体制を整えられるか」という部分です。課題発見から意思決定、体制づくりまでをスピーディーに行うためには、データ活用が大変重要な要素となってきます。

社内DX化におけるデータ活用に際し、ぜひ当記事を参考にして頂ければ幸いです。