更新日:

事務作業を効率化する5つの方法|業務をサポートしてくれる便利なツールもご紹介

「事務作業を効率化する方法が知りたい」

「事務作業周りの負担が大きく、困っている」

社内稟議の作成や勤怠管理、資料作成など、事務作業の対応範囲は多岐にわたります。従業員の負担を軽減するためにも、効率化できる方法を模索している企業担当者の方は多いのではないでしょうか。

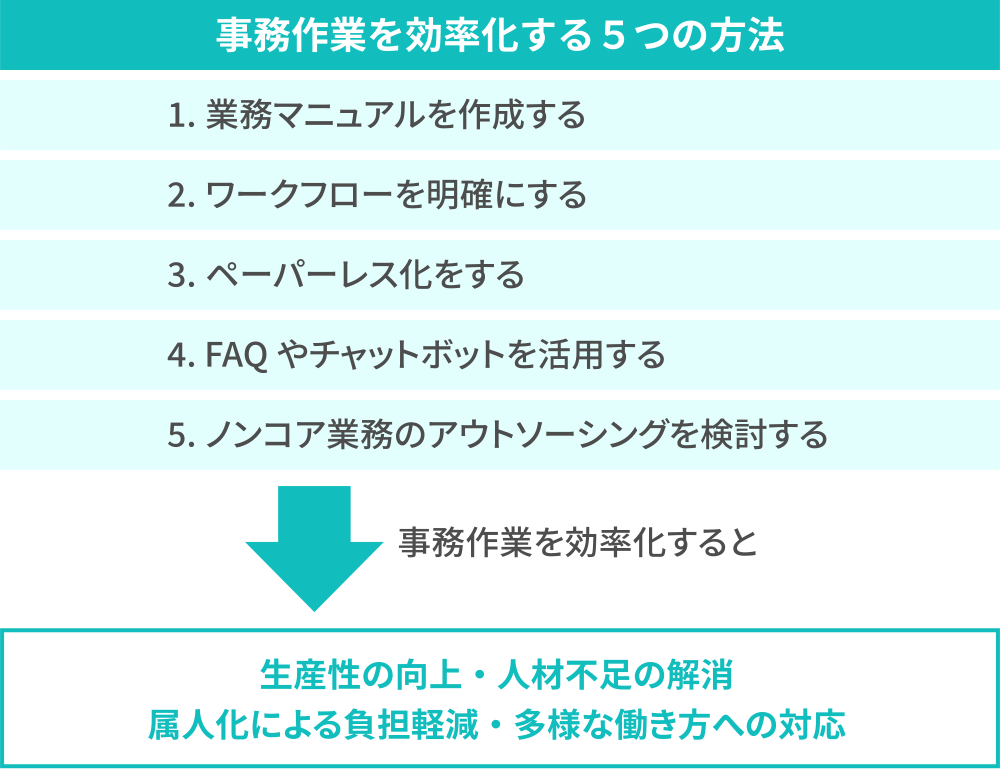

事務作業を効率化する方法としては、主に次の5つがあります。

どの方法も事務作業の効率化につながりますが、解決できる課題や必要なツールは異なります。事務作業の効率化に向けては、現状の課題や事務作業量に応じて、自社に合う方法を選択し取り組むことが欠かせません。

そこで本記事では、事務作業を効率化する方法や活用できるツール、具体的な手順などをまとめて解説していきます。

この記事を読むと分かること

- 事務作業の効率化が必要な理由

- 事務作業を効率化する5つの方法

- 事務作業の効率化へ活用できる6つのツール

- 事務作業の業務効率化を進めるためのステップ

この記事を最後まで読んでいただけば、事務作業を効率化する方法が具体的に把握でき、自社の課題に応じた効率化へ取り組めるようになるかと思います。事務作業の効率化は、生産性の向上や従業員の作業負担の軽減へつながるため、ぜひ参考にしてみてください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1.事務作業の効率化が必要な理由

事務作業の効率化とは、事務作業を見直したうえで、(時間がかかっている、特定の従業員に負担が偏っているなどの)非効率な作業工程や作業内容を改善することです。事務作業の効率化が必要な理由としては、次の3つが挙げられます。

事務作業の効率化が必要な理由

- 他部署との連携がしやすくなる

- 属人化による負担を軽減できる

- 生産性の向上につながる

事務作業を効率化すると、どのような利点があるのかを把握できるため、チェックしてみてください。

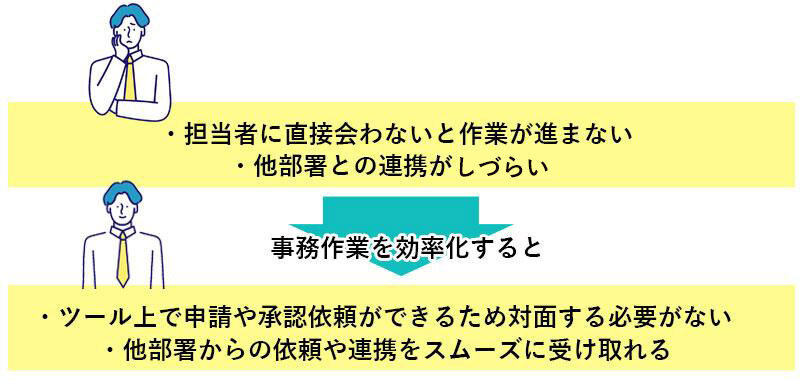

1-1.他部署との連携がしやすくなる

事務作業には、資料作成や管理、稟議の承認依頼など、複数の部署と連携しながら進める業務が多く存在します。他部署との連携がしづらいだけでも、業務が滞ってしまう事態が想定されるでしょう。

例えばAさんが、別の部署に所属する事務作業の担当者へ口頭で、「この資料を作成して欲しいです」と依頼をしたとします。担当者は資料作成に取り掛かりますが、作業にあたって不明な点が出てきました。そのような場合、Aさんが外出から戻ることを待ってから質問をすることになります。

ここまでの工程を見ても、依頼者のAさんと、別の部署の担当者が直接会って話をしないと進まないため、作業が中断しています。

そこで、部署を跨いだ連絡や情報共有が可能な事務作業の効率化が図れるツールを導入することにより、そのツール経由で請求書や資料作成の依頼をおこなえるようになるため、対面しなくても他部署との連携が可能になります。質問や提出、承認などもデジタルツール経由でおこなえるため作業が効率よく進むでしょう。

1-2.属人化による負担を軽減できる

事務作業には、属人化しやすい作業が多いため、従業員個人の負担が大きくなるケースがあります。その理由として、次の2つがあります。

①従業員個人のスキルに頼っている業務が多い

従業員個人のスキルに頼りながら事務作業をおこなっていると、特定の担当者が不在の場合や退職した場合に、作業が滞ってしまうことがあります。誰が、どのような業務を担当しても、同じ精度で事務作業ができるように効率化を進めることで、一部の担当者へ業務が集中することを回避できます。

②自動化していない業務が多い

事務作業には、手入力や目視での確認など、人の手によっておこなう作業も多いことがあります。書類や入力データにミスがあった際には、再度それらを作成し直し、承認依頼をおこなうといった手間がかかります。ツールやシステムの導入により、計算や入力の一部を自動化できれば、属人化による負担を軽減することができます。

1-3.生産性の向上につながる

事務作業を効率化すると、今までおこなっていた作業工程の中で、無駄にかかっていたコストが見えてくることもあるでしょう。

例えば、不要なツールの維持管理費や余計な印刷代など、費用を抑えつつ事務作業の質は担保できるポイントが見つかります。このようなコストカットができれば、事務作業の質は落とさずに、費用を抑えつつ限られた人材で、効率よく事務作業をおこなえるようになるとみられます。

2.事務作業を効率化する5つの方法

実際に事務作業を効率化する方法としては、次の5つが考えられます。

事務作業を効率化する5つの方法

- 業務マニュアルを作成する

- ワークフローを明確にする

- ペーパーレス化をする

- FAQやチャットボットを活用する

- ノンコア業務のアウトソーシングを検討する

自社の現状や目的に応じ、どの方法を活用して事務作業の効率化を進めるべきか、確認してみましょう。

2-1.業務マニュアルを作成する

業務マニュアルとは、作業を効率よく進めるための基準や手順を示したものです。業務マニュアルを作成することにより、既存の事務作業の中にある不要な工程を見つけることや、属人化している作業を標準化することができるでしょう。

事務作業の担当者が変更になった際であっても、新担当者はマニュアルを見ることにより作業手順や内容を把握することができるため、業務が滞ることがありません。

業務マニュアルを作成するときには、下記の手順を意識するといいでしょう。

| ①各作業の目的と内容を書き出す | 各作業の目的と、現在おこなっている事務作業を細かく可視化することにより、作業内容を明確にする |

|---|---|

| ②作業ごとに必要なものを書き出す | 作業内容をおこなうために必要なもの(ツールや帳簿、資料など)を明確にする |

| ③作業ごとの基準を明確にする | どの状態をもって、「事務作業が完了した状態」となるのか、その合格ラインや作業時間などの判断基準を定める |

| ④作業ごとのポイントや手順を明確にする | 作業ごとの詳しい取り組み方や、作業を円滑に進めるためのポイントをまとめる |

効率化のポイント

業務マニュアルを作成する際には、現在の事務作業の工程をそのままマニュアル化する形ではなく、簡略化できる工程や省ける工程はないかを検討することが重要です。

また、事務作業の優先度や合格ラインを決めておくことも忘れないようにしましょう。どの作業から取り組むべきか、優先順位を付けられなければ、事務作業が滞りやすくなります。

業務マニュアルの作成がおすすめのケース

- 1つ1つの事務作業に時間がかかっている

- 属人化している作業があり、特定の担当者に負担が偏っている

2-2.ワークフローを明確にする

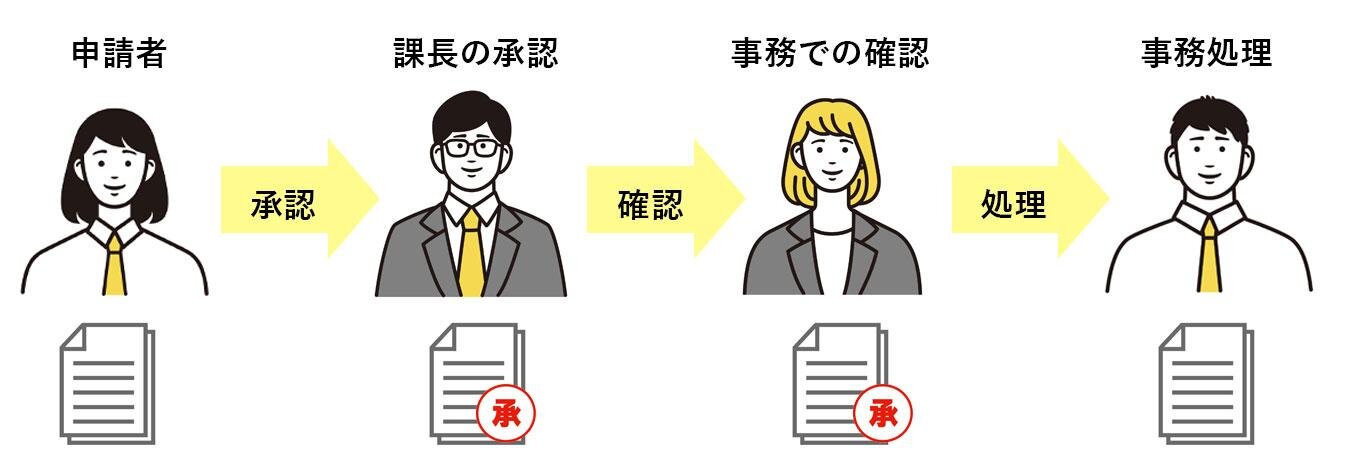

ワークフローとは、業務の流れや手順を図式化したものです。事務作業には、会計業務や資料作成など、社内の様々な業務に関連して発生するため、他の部署との連携が欠かせません。どのように連携をするのか、どのような手順で承認をするのかが明確でないと、スピーディに作業を進めることが困難な場合もあります。

例えば、請求書の発行時に、どのような手順で、誰に依頼をおこないながら処理を進めるのかが明確でない場合、担当者が請求書を作成できたとしても、その後の処理が滞ります。下記のように、担当者(申請者)が課長に承認を得て、最終的に事務で処理をする、といった形でワークフローが明確になっていれば、手順に沿って効率よく作業ができます。

ワークフローは特に、他部署との連携が必要な業務や、承認が必要な業務などで、明確にしておくことが望ましいでしょう。

効率化のポイント

ワークフローを明確にするときにも、既存のワークフローを見ながら、無駄な工程がないかチェックをすると、業務効率化につながります。例えば、一つの作業内容の承認者が複数人にわたっている場合、可能な限り承認回数を減らすなどといった工夫によって、効率化を図ることが可能です。

また、請求書や見積書の作成などといった、他部署との連携が必要になり易い業務では、特定の担当者が不在の場合のワークフローも決めておくといいでしょう。

ワークフローの明確化がおすすめのケース

- 他部署との連携に手間や時間がかかっている

- 工程が明確化されていない事務作業がある

2-3.ペーパーレス化をする

ペーパーレス化とは、紙媒体を電子化して保存・管理、活用する方法です。ペーパーレス化をおこなうと、資料を紙面に印刷をする手間や、ファイリングし保管をする手間などが省けます。

また、顧客情報や請求書、納品書などを、特定のツールを用いてペーパーレス化した場合、過去の必要な情報の検索がしやすくなる、といった点もメリットに挙げられます。

ペーパーレス化を推進する方法は多岐にわたりますが、一例として下記のような方法が挙げられます。

- 請求書や納品書、領収書などを電子発行する

- 会議資料や社内資料を電子化し、共有する際はメールなどを用いる

- FAX内容はメールで送受信する方法に変更し、紙面で送受信しない

- 電子契約システムを導入する

- ミーティングや会議にはオンラインホワイトボードを使用する

例えば、会議資料や社内資料をPowerPointなどのプレゼンテーションソフトで作成し、電子化した状態で共有するようにすることで、会議毎に資料の印刷をする手間や、会議後に資料をファイリングする手間などが省けます。

効率化のポイント

ペーパーレス化は事務作業の負担が減るため効率化に直結しやすいですが、現状の課題に応じて無理なく進めることが重要です。

請求書や納品書などの電子化には、それらの送付先である社外の理解も必要となるため、急いで進めると紙媒体と電子化した書類の両方が必要となることも考えられます。どの作業範囲からペーパーレス化を進めるのか、優先順位をつけながら少しずつ範囲を広げていくことがポイントです。

ペーパーレス化がおすすめのケース

- 紙媒体の書類の処理や保管に、手間や時間がかかっている

- 他部署でペーパーレス化を推進している動きがある

2-4.FAQやチャットボットを活用する

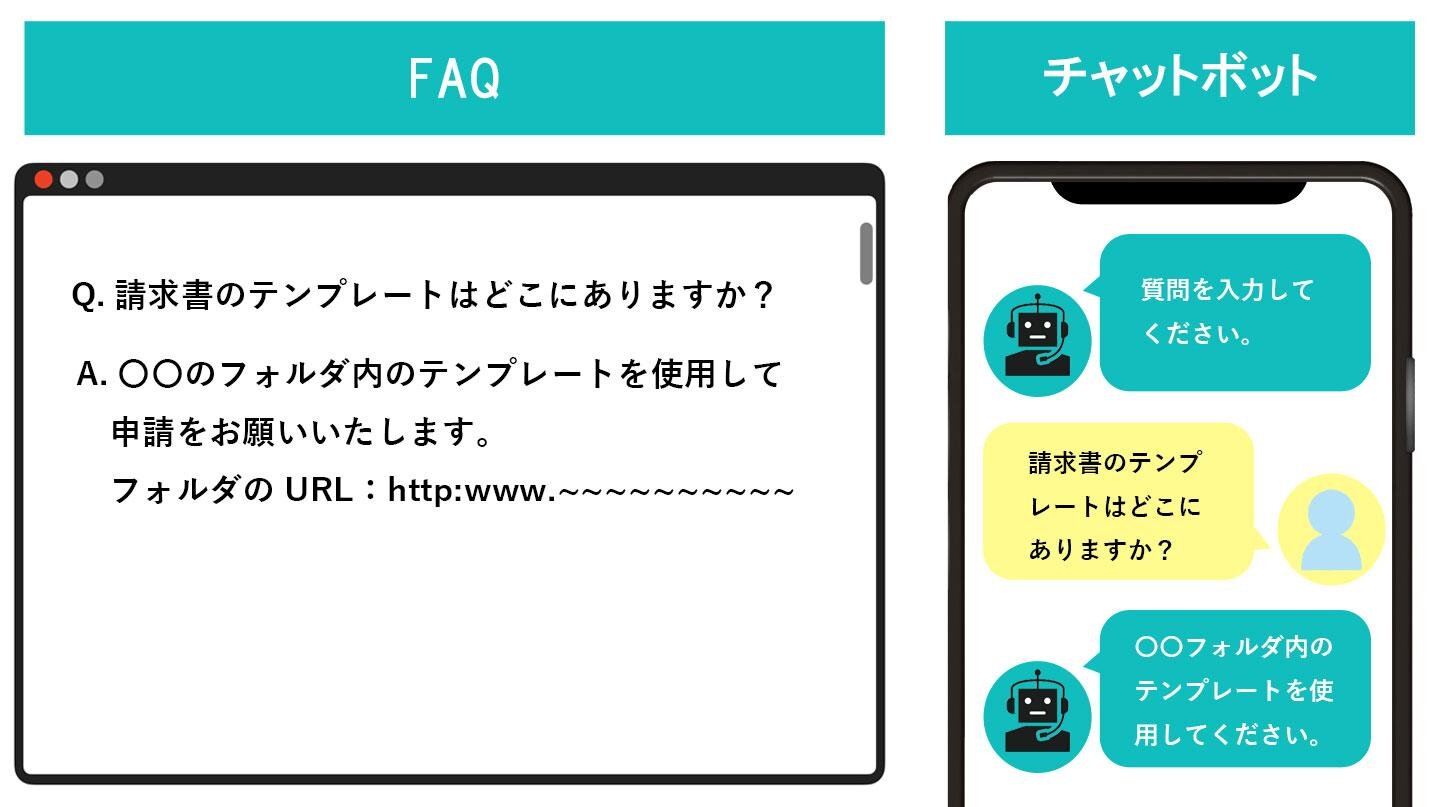

事務作業の担当者には、社内の問い合わせ対応が負担となっていることがあります。「システムの操作方法は?」「請求書発行の依頼方法は?」など、各従業員からの細々とした問い合わせに回答していて、他の作業が滞ってしまう場合があります。

そこで、社内からの問い合わせが多い質問を、FAQやチャットボットへまとめることも一つの方法です。

| FAQ | よくある質問と回答をまとめたもの 企業のホームページや社内向けの情報共有サイト内などに掲載することが多い |

|---|---|

| チャットボット | 自動会話プログラムのこと 一定のルールやシナリオに沿って、質問者へ回答を自動的に提示する |

FAQはよくある質問と回答をまとめたものです。例えば、「請求書のテンプレートはどこにありますか?」という問いに対して「〇〇のフォルダ内のテンプレートを使用してください」と簡潔に回答が示されているような形式です。

チャットボットは、自動会話プログラムのことです。チャットボット用のツールを使用すると、下記のように質問者がチャットをすることにより、チャットボットが質問者の知りたい情報を提示します。

FAQやチャットボットを活用することにより、従業員が作業内容などに疑問を持った際の自己解決率が向上し、事務作業担当者への問い合わせを減少させることができるとみられます。

効率化のポイント

FAQやチャットボットを導入するときは、あらかじめ従業員から問い合わせの多い質問をまとめておくことが欠かせません。普段から問い合わせの多い内容や、新入社員が困り易いポイントなどを蓄積し、質問と回答の作成に活用しましょう。

FAQやチャットボットの活用がおすすめのケース

- 事務作業の担当者が、社内の問い合わせ対応に時間を割いている

- 従業員側で少し調べれば自己解決できそうな問い合わせ内容が多い

2-5.ノンコア業務のアウトソーシングを検討する

事務作業の業務量が多く負担となっている場合は、ノンコア業務をアウトソーシングすることも一つの方法です。アウトソーシングとは、社内でおこなっている業務の一部を外部へ委託することを指します。

資料の作成やデータ入力業務など、事務作業の負担となっている業務を外部に任せることで負担を軽減し、コア業務に集中できる環境を作ります。ただし、アウトソーシングをおこなう場合、その分の費用負担が発生するため、業務効率化とランニングコストのバランスを取ることは大切です。

効率化のポイント

アウトソーシングをおこなったとしても、事務作業の負担が大きく軽減できなければ意味がありません。事務作業のアウトソーシングを検討する際には、毎月その作業へ費やしている時間や作業の専門性などを見て、社内からその作業を切り離すことにより現状の負担が軽減し、効率化が見込めるかどうかを見極めるようにしましょう。

ノンコア業務のアウトソーシングがおすすめのケース

- 事務作業量自体が多く、対応しきれていないものがある

- 事務作業量が多く、従業員の残業時間が増えている

3.事務作業の効率化へ活用できる6つのツール

事務作業を効率化するときには、ツールを活用することも一つの方法です。事務作業の効率化に活用できるツールには、次の6つがあります。

| RPAツール | 判断を伴わないルーティン作業を自動化できるツール |

|---|---|

| タスク・スケジュール管理ツール | タスクやスケジュールを管理するツール |

| コミュニケーションツール | 社内で円滑なコミュニケーションを取るためのツール |

| ワークフローツール | 定められたワークフローに沿って処理できるようサポートするツール |

| 勤怠管理ツール | 従業員の勤怠情報を管理できるツール |

| Web会議ツール | オンライン上で会議ができるツール |

それぞれどのようなことができるツールなのかを確認した上で、自社での導入を検討してみてください。

3-1.RPAツール

RPA(Robotic Process Automation)ツールとは、判断を伴わないルーティン(決められた)作業を自動化できるツールのことです。人間のように臨機応変な判断はできませんが、機械学習などを活用した、反復作業や単純作業が得意です。

ツールにより性能は異なりますが、下記のような業務で活用できます。

- 一定のルールに沿ったデータ入力やデータ抽出

- 一定のルールに基づいたデータの確認

- 一定のルールに沿ったデータの転記

- 定形書類の作成

大量のデータ入力が定期的に発生する場合や勤怠管理データなどの集計を自動化したい場合、データの入力ミスかないか自動チェックしたい場合などには、業務効率化をサポートするツールとして検討できるでしょう。

3-2.タスク・スケジュール管理ツール

事務作業は、毎月必ずおこなう作業や納期が設定されている作業など、複数の作業を同時並行で進めなければなりません。作業内容を見落とすことなく、順序を立てて遂行していくためには、タスク管理ツールやスケジュール管理ツールがあると便利です。

タスク管理ツールやスケジュール管理ツールでは、タスクを可視化できるため、納期や仕事量を意識しながら計画的に作業ができます。また、ツールによっては他の従業員のスケジュールや進捗状況も共有できるため、従業員は作業の全体像を捉えながら、実際の作業を進めることが可能です。

- 事務作業の量が多く、順序を立てて進めることが難しい

- 従業員同士でスケジュールやタスクを共有することにより、サポートし合いながら作業をおこないたい

というような場合には、タスク管理ツールやスケジュール管理ツールの導入が向いているでしょう。

3-3.コミュニケーションツール

事務作業には、他部署との連携が求められるものがあります。他部署となかなか連絡が取れないと、作業が滞り、完了しない作業が溜まっていきます。部署を跨いで円滑にコミュニケーションを取るためには、ビジネスチャットや社内SNSなどのコミュニケーションツールを導入するといいでしょう。

| ビジネスチャット | 社内でのコミュニケーションを目的としたチャットツール リアルタイムでやり取りができるのはもちろんのこと、ファイル共有やグループチャット機能、通話機能などが備わっているツールもある |

|---|---|

| 社内SNS | 社内でのコミュニケーション活性化のためのツール チャット機能やファイル共有機能、グループ機能などが備わっているツールがある |

コミュニケーションツールを活用することができれば、在宅勤務や出張中など、勤務場所を問わず、従業員同士でスピーディかつ手軽にコミュニケーションが取れるようになります。

従業員数や部署数が多く、コミュニケーションが取りにくい場合や、多様な働き方へ対応したい場合は、コミュニケーションツールを導入することが業務効率化への第一歩となるでしょう。

3-4.ワークフローツール

ワークフローツールとは、定められたワークフローに沿って事務作業を処理できるよう、サポートするツールです。「2-2.ワークフローを明確にする」でも触れたように、承認依頼や書類の作成依頼などは、手続きの流れや手順を明確にすることによって、効率化できます。

ワークフローツールでは下記のような機能を使い、定められたワークフローに沿った処理ができるように支援します。

- 書類・申請書などの作成サポート機能

- 承認依頼機能

- 承認経路の設定

- 承認依頼などに関する通知機能

ワークフローツールを活用すると、承認が必要なそれぞれの事務作業について、承認経路や進捗状況を可視化できます。ツールによっては、承認依頼が成されたことに関する通知を承認者が受け取れるため、承認忘れにより処理が滞ることを防げます。

ワークフローに沿って、事務作業を円滑に進めながら効率化をおこないたい場合は、導入を検討してみてください。

3-5.勤怠管理ツール

従業員数が多く、勤怠管理が負担となっているような場合には、勤怠管理ツールの導入がおすすめです。勤怠管理ツールとは、その名の通り従業員の勤怠情報を管理できるツールです。

ツールには、従業員の勤怠時間の打刻機能が付いており、正確な勤務時間を記録できます。打刻はパソコンやスマートフォンからおこなえるため、在宅勤務にも対応が可能です。

記録した勤務時間をもとに、ツール上で勤怠情報の集計がおこなえるため、事務作業の担当者が一人分ずつ勤務時間の計算をおこなう手間が省けます。また、残業や有給休暇の申請機能が備わっており、勤怠に関する作業を一元管理できるツールがある点も特徴です。

3-6.Web会議ツール

Web会議ツールとはパソコンやスマートフォン、タブレットなどを使い、オンライン上で会議がおこなえるツールです。会議だけのために出社をする、資料の印刷準備をするといった必要がなくなるため、業務効率化へつながります。

Web会議ツールは一度に複数人とリアルタイムでコミュニケーションが取れるだけでなく、一部のツールには、画像共有やホワイトボード機能が備わっています。また、プランによっては録音、録画機能も利用できるため、議事録を作成する手間も省けるでしょう。

- 会議の資料作成や会議の準備、会議室予約などの業務を減らしたい

- 在宅勤務に対応できる環境を整えたい

という場合には、Web会議ツールの導入を検討してみてください。

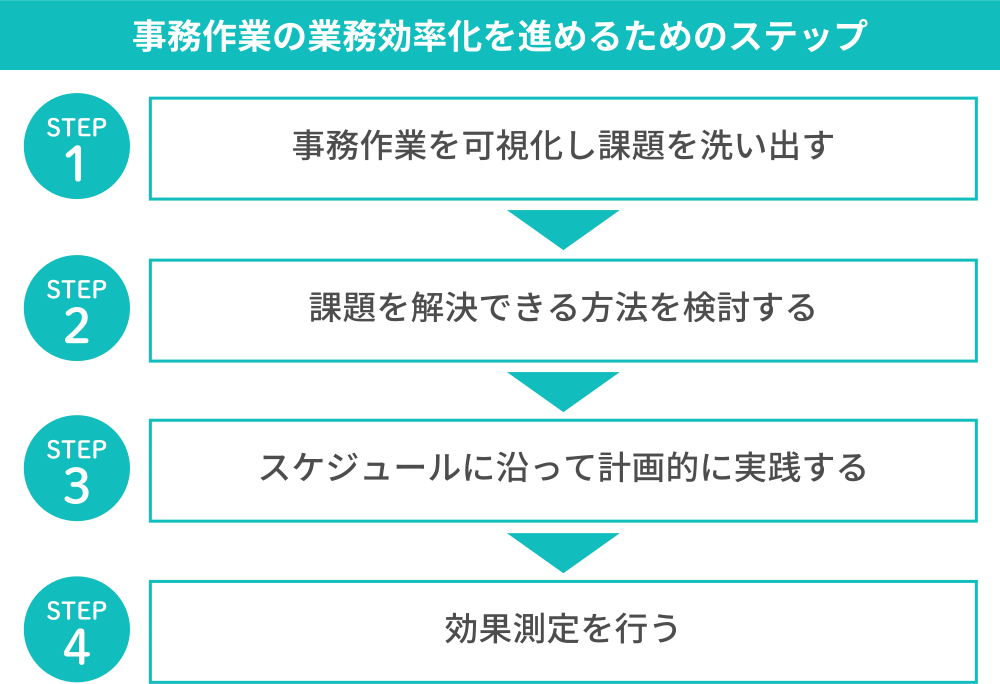

4.事務作業の業務効率化を進めるためのステップ

事務作業の効率化を進める際には、下記のステップに沿って実践するといいでしょう。

各ステップにおいて、どのようなことを意識するべきかを詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

4-1.事務作業を可視化し課題を洗い出す

まずは、現在おこなっている事務作業の内容と課題を可視化しましょう。業務効率化の推進担当者は、事務作業をおこなっている従業員にヒアリングをする、アンケートに回答してもらうなどにより、現場の声を拾うことが大切です。

このときに、実際の業務内容だけでなく、業務効率化を進めるうえで困っていることや課題だと感じていることなども、併せて情報収集するといいでしょう。

例えば、「業務量が多いと感じている」「旅費精算に時間がかかっている」などの、現場のリアルな声を収集できれば、現状の社内の課題を把握しやすくなります。

4-2.課題を解決できる方法を検討する

事務作業を効率化するための課題が把握できたところで、どのように解決をするべきか検討します。解決策を模索するときには、業務効率化や業務改善のフレームワークである、「ECRSの原則」を参考にしてみるといいでしょう。

| 排除 (Eliminate) |

不要な工程や業務を排除して負担を軽減する 例:会議資料の印刷と配布を廃止し、電子ファイルの共有で可とする |

|---|---|

| 結合 (Combine) |

2つ以上の工程や似ている作業を1つにまとめて効率化する 例:備品Aと備品Bの発注を、別の担当者がおこなっていたが、 一つの担当者で完結させるようにする |

| 交換 (Rearrange) |

作業の順序や方法を再設計して効率化を図る 例:請求書の申請フローを再設計して効率化する |

| 簡素化 (Simplify) |

再設計した順序や方法が簡略化できないか検討する 例:社内稟議の申請書式を簡略化する |

例えば、「事務作業量が多いために、業務効率化がすすめられない」という課題を抱えている場合は、排除できる工程や、まとめられる工程はないかを検討します。続いて、事務作業の手順や方法を見直し、必要に応じてツールの導入やマニュアルの作成などを検討します。

最後に、再設計した順序や方法を見ながら、さらに簡略化できる作業はないか確認すると、課題を解決する方法が見つかりやすいでしょう。

4-3.スケジュールに沿って計画的に実践する

事務作業の課題を解消し、効率化できそうな施策がまとまったところで、具体的に実行するためのスケジュールを検討します。日常的に発生している事務作業は、業務効率化に向けた施策を進めるためのスケジュールなどが曖昧なままだと、事業運営に欠かせない作業が滞るといった大きなトラブルへもつながりかねないため、計画的に進めるようにしましょう。

例えば、ワークフローツールを導入することにより、社内稟議申請に関する作業の効率化を図る場合には、あらかじめツールの操作方法や導入のメリットなどを、従業員と共有しておきます。

従業員の理解を得たうえでツールを導入し、部分的に運用を開始します。まずは特定の部署からなど、導入範囲を限定してスモールスタートとすると、導入時にトラブルが起きた際も、影響を最小限に抑えられます。部分的な導入から社内全体への導入に移行していくことで、少しずつ業務効率化を進めることができるでしょう。

4-4.効果測定をおこなう

事務作業の業務効率化は、便利なツールの導入など、課題を解消するための施策を実施するだけで終わりではありません。各施策が実際に業務効率化へつながっているのか、効果測定を実施することは非常に重要です。

効果測定をおこなうためには、事務作業にかかった時間を計測しておき、施策の実施前後で比較するなど、業務効率化の成果を可視化できる指標を設けておくといいでしょう。効果測定後も、改善できそうな点を見つけて改善策を検討・実施し、継続的に効果測定をおこなうことで、更なる業務効率化を図れる場合があります。

5.事務作業の効率化を成功させるための3つのポイント

最後に、事務作業の効率化を成功させるための3つのポイントをご紹介します。

事務作業の効率化を成功させるための3つのポイント

- 効率化をおこなう作業の優先順位を決めて計画的に取り組む

- 簡略化できる作業や廃止できる作業がないか見極める

- 業務範囲を明確にする

5-1.効率化をおこなう作業の優先順位を決めて計画的に取り組む

事務作業は、作業内容の範囲が広いことも多いため、一度にすべての作業を効率化することは難しいです。

効率化をおこなう作業の優先順位を決める方法としては、次の2つがあります。

- 特に作業担当者の大きな負担や課題となっている作業から効率化する

- 簡単に効率化を図れそうな事務作業から効率化へ取り組む

業務効率化ばかりに注力すると、日頃の業務が疎かになる可能性もあるので、効率化すべき事務作業の優先順位を決めて、計画的に取り組むようにしましょう。

5-2.簡略化できる作業や廃止できる作業がないか見極める

すべての事務作業を効率化の対象とすると、ツールの導入やアウトソーシングなど、コストのかかる選択が増えてしまう場合があります。そこで、コストのかかる具体的な効率化方法を検討する前に、社内での検討により簡略化できる作業や廃止できる作業がないかは確認してみましょう。

例えば、社内申請に必要な記入項目を見直すなど、担当者で話し合うことによりすぐに実践できそうな施策を検討する、といったことが考えられます。このとき、従来の事務作業の運用へ支障が出ないかどうかや、他部署への負担が生じないかについては充分配慮しつつも、なるべく作業内容・工程の簡略化や廃止をおこなうことが重要です。

5-3.業務範囲を明確にする

事務作業は、その作業範囲が多岐にわたるため、担当者の作業範囲が他部署と重複している可能性があります。顧客情報の入力や備品の管理などは、他の部署でもおこなっているかもしれません。

同じ作業を重複しておこなわないように、各部署や担当者の業務範囲は明確にしておきましょう。業務範囲を明確にするには、業務マニュアルやワークフローの作成が活用できます。例えば、旅費精算書のチェックや顧客情報の入力を複数部署でおこなっている場合には、業務マニュアルやワークフローの作成時に、その事務作業の責任所在を明確にしておくことがポイントです。

6.まとめ

いかがでしたか?最後までお読みいただき、事務作業を効率化する方法や活用できるツール、具体的なステップを理解したうえで、事務作業の効率化に取り組めるようになったかと思います。この記事の要点は、下記のとおりです。

まずは、自社の現状や目的に応じて、どの方法を活用して事務作業の効率化を進めるべきか、確認することが重要です。

事務作業を効率化する5つの方法

- 業務マニュアルを作成する

- ワークフローを明確にする

- ペーパーレス化する

- FAQやチャットボットを活用する

- ノンコア業務のアウトソーシングを活用する

事務作業を効率化するときには、下記のようなツールを活用することも一つの方法です。

事務作業を効率化する際に活用できる6つのツール

- RPAツール

- タスク・スケジュール管理ツール

- コミュニケーションツール

- ワークフローツール

- 勤怠管理ツール

- Web会議ツール

実際に事務作業の効率化を進める際には、下記のステップに沿って実践するといいでしょう。

事務作業の効率化を進めるための4ステップ

- 事務作業を可視化して課題を洗い出す

- 課題を解決できる方法を検討する

- スケジュールに沿って計画的に実践する

- 効果測定をする

事務作業の効率化が進むと、生産性の向上や人材不足の解消、多様な働き方への対応などといったメリットが期待できます。今回ご紹介した具体的な取り組み方を参考に、自社の課題や優先度に応じて事務作業の効率化を進めてみてください。

ここまで記事を御覧いただいた上で、

「業務効率化が可能な箇所について相談したい」

「どのようなツールが自社にあっているかがわからない」

「同業界の業務効率化例を聞いてみたい」

とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する