更新日:

テレワーク労務管理はこうすべし!課題・解決策を分かりやすく解説

「テレワークの労務管理ってどうやればいいんだろう?」

「勤怠管理以外に、労務管理で気にすべきことって何?」

「テレワーク時の適切な評価方法など、ガイドラインになる基礎を知りたい」

従業員が別々の場所で働くテレワーク勤務の場合、通常のオフィス勤務とは違って労務管理がしづらいというデメリットがあります。

また、従業員の立場からも、「適切に評価してもらえてない気がする」「テレワークになって逆に残業時間が増えてしまった」など、テレワークゆえのやりづらさを感じることが増えた方も多いのではないでしょうか。

テレワークの労務管理を適切に行うために役立つのが、厚生労働省が公表している「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」です。かなり網羅的に丁寧に説明されているため、これだけ読めば適切な労務管理ができる内容となっています。

ただし、情報が網羅的であるため、自社にとって重要な点を判断しにくい場合があります。

そこで、この記事では、ガイドラインの中でも特に重要なポイントを抜粋し、より分かりやすく徹底的にまとめました。

-

テレワーク労務管理の5つの課題

- 従業員の労働時間を適正に把握・管理しづらい

- 長時間労働やサービス残業に気付きにくい

- 適切に人事評価をするのが難しい

- 従業員の孤独やストレスを抱えやすい

- 働きやすい作業環境の実現や健康管理が難しい

-

改善策

- 労働時間を適正に把握・管理できるツールを導入する

- 長時間労働を抑制するためのルールを作る/ツールを活用する

- 人事評価制度をテレワーク用に見直す

- コミュニケーション不足を解消するツールを導入する

- 従業員の健康を視覚化・改善できるツールを導入する

テレワークの労務管理方法にお悩みの企業担当者様は、ぜひ最後までお読みいただき、自社の労務管理にお役立てください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1.テレワークの労務管理の5つのポイント

まずは、テレワークにおける労務管理のポイントをお伝えしていきます。

その指針となるのが、厚生労働省が公表している「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」です。

厚生労働省のガイドラインから、特に大切なポイントを抜粋してまとめると以下のようになります。

テレワークの労務管理の5つのポイント

- テレワーク勤務にも労働基準関係法が適用される

- テレワーク用の労働条件の明示・就業規則の変更が必要

- 労働時間を適正に把握・管理する必要がある

- 長時間労働にならないよう対策を講じる必要がある

- テレワーク時に安全に働ける作業環境の整備が必要

「テレワークの労務管理って、勤怠管理以外にどんなものがあるのだろう?」「一体何をすればよいのだろう?」という方は、ぜひ参考にしてみてください。

1-1.テレワーク勤務にも労働基準関係法が適用される

テレワーク勤務であっても、労働基準法ならびに各関連法令が適用されることはしっかり意識しなければなりません。

| 労働基準法 | 労働条件の最低基準を定めた法律(労働時間、時間外労働、割増賃金など) |

|---|---|

| 最低賃金法 | 国が決めた最低限度の賃金を払わらなければならないと定めた法律 |

| 労働安全衛生法 | 労働者の安全と衛生についての基準を定めた法律 |

| 労働者災害補償保険法 | 業務上や通勤時の労働者の負傷、疾病、障害、死亡などについての補償について定めた法律 |

例えば「労働安全衛生法」では、快適な職場環境の配備が義務付けられています。テレワークにおいても、オフィスと同様に、従業員が安全かつ快適に働ける環境を整備しなければなりません。

また、テレワーク勤務にも「労災保険法」が適用されるため、在宅勤務中の負傷等についてどう対応するかなど事前にシミュレーションしておくことが大切です。

1-2.テレワーク用の労働条件の明示・就業規則の変更が必要

労働基準関連法令によると、企業は、労働契約締結時に、従業員に対して、就業の場所に関する事項も明示しなければならないと定められています。

テレワークが開始されたなら、就労開始時に、就業の場所としてテレワークを行う場所を明示する必要があります。

また、始業時刻や終業時刻が変わる場合には、上記に併せて、就業規則の記載と明示が必要となります。

1-3.労働時間を適正に把握・管理する必要がある

テレワークを行う場合も、企業は、労働者の労働時間を適正に把握し管理する義務があります。

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を参考にすると、労働時間の適正な把握・管理には以下が必要です。

- タイムカードやICカード、パソコンの使用時間など「客観的な記録」を基礎として確認し、適正に記録する

- 自己申告で労働時間を記録する場合には、実際の労働時間と合致しているかに留意し、必要に応じて調査や補正する必要がある

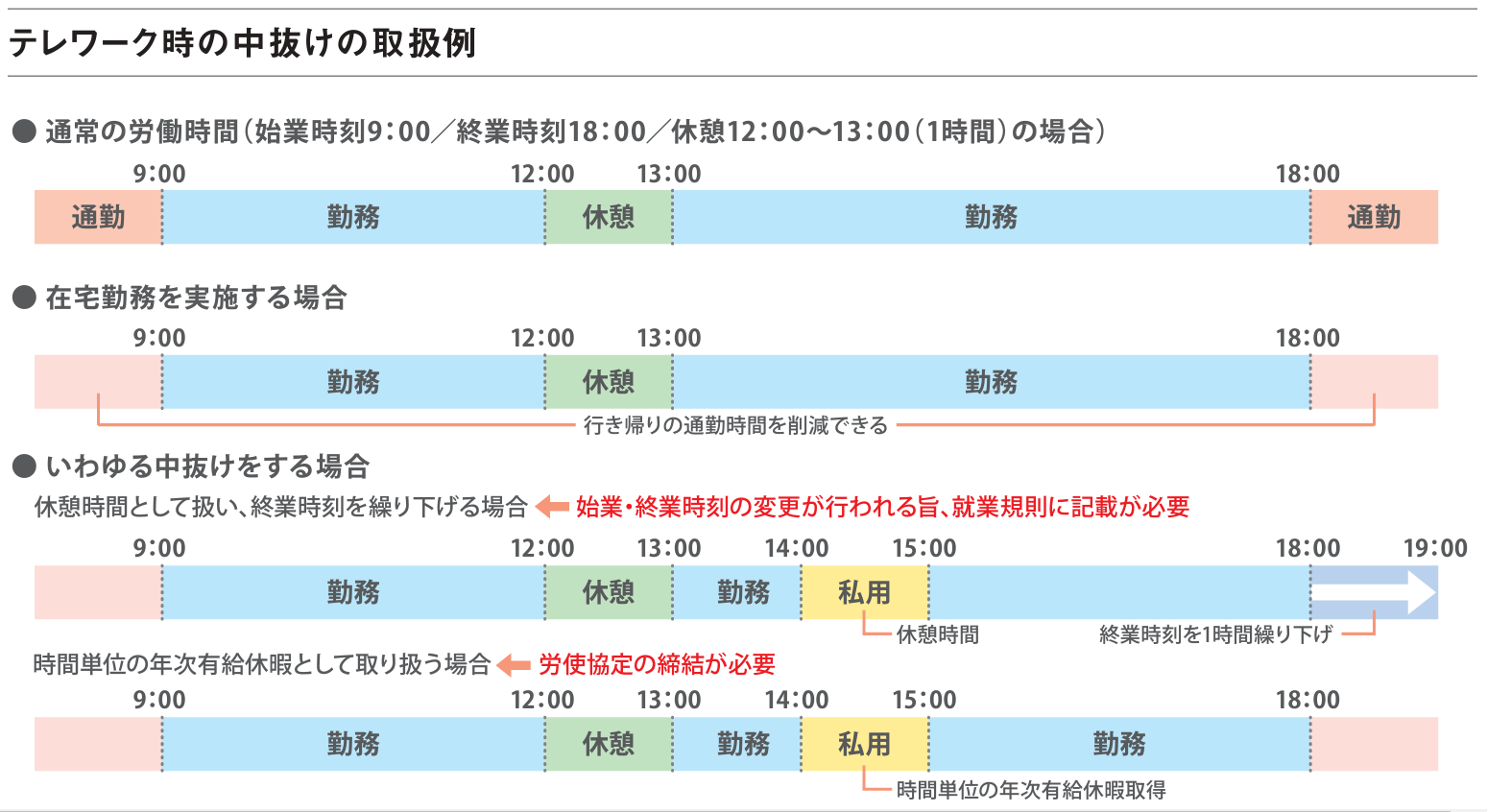

また、テレワークにおいてよく話題になる「中抜け時間(業務から離れる時間)」の取り扱いについては、以下の2種類の対応方法が明示されています。

- 中抜け時間を休憩時間として取り扱い、終業時刻を繰り下げるなどで対応する

- 中抜け時間を、時間単位の年次有給休暇として取り扱う

出典:厚生労働省「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」

1-4.長時間労働にならないよう対策を講じる必要がある

テレワーク勤務は、他の人の目がない分、長時間労働が常態化しやすい働き方ともいわれています。

厚生労働省のガイドラインでは、長時間労働対策について以下の4つの方法が紹介されています。

- 時間外や休日にメールを送らない

- 深夜や休日には社内システムにアクセスできないよう制限する

- テレワーク時の時間外・休日・深夜労働を原則禁止とする

- 長時間労働が生じる恐れのある従業員に注意喚起を行う

長時間労働を常態化しないためには、ルール・仕組みづくりと、ツールを活用した抑制の両輪で対策することが大切です。 具体的な解決策については、「3-2. 長時間労働を抑制するためのルールを作る/ツールを活用する」で後述します。

1-5.テレワーク時に安全に働ける作業環境の整備が必要

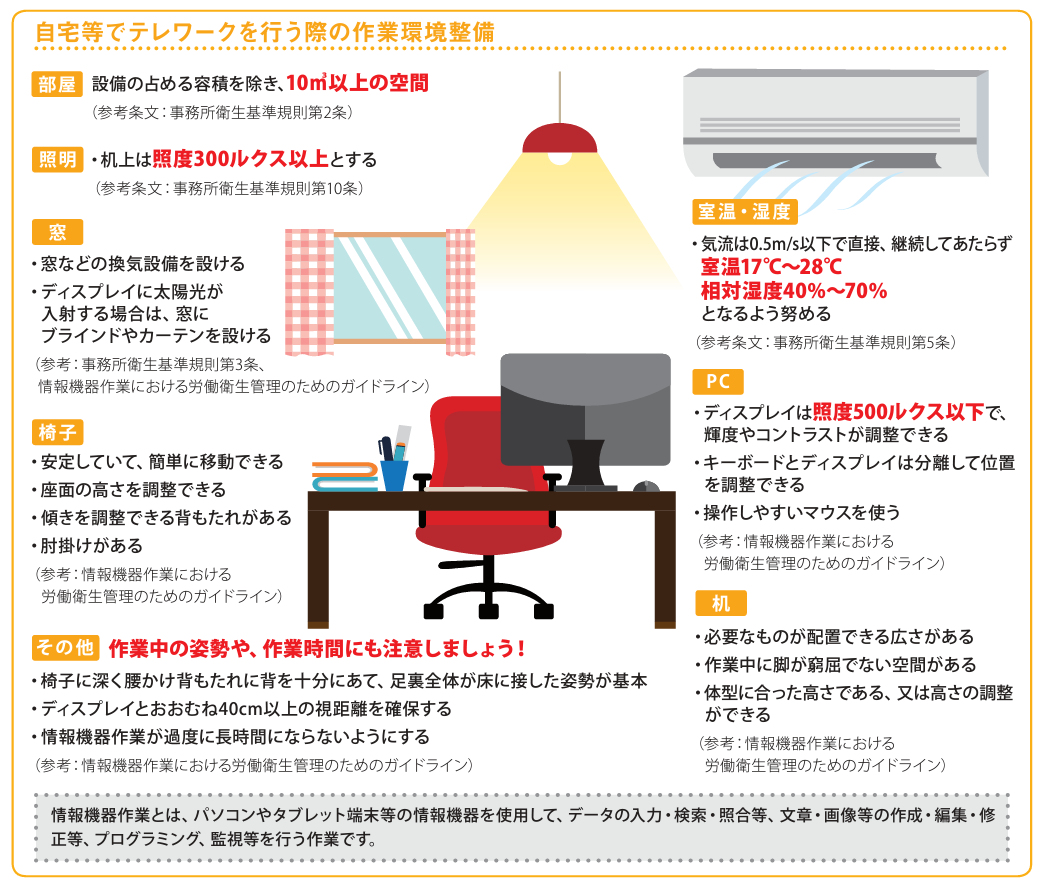

労働安全衛生法の関連法令に基づいて、テレワーク時に従業員が安全で衛生的に働ける環境を整える必要があります。

例えば、テレワークを行う際の作業環境については以下が望ましいとされています。

出典:厚生労働省「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」

作業環境については、これ以外にも、通信費やパソコンなどの機器、サテライトオフィスの利用にかかる費用をどちらが費用負担するのかなど、明確にルールを定めておく必要があります。

また、コミュニケーションが希薄になりがちなテレワークにおいては、メンタルヘルス対策も重要です。

社員のストレスチェックを定期的に実施して、必要に応じて面談などを行うのが望ましいでしょう。

2.テレワーク労務管理の5つの課題

1章ではテレワーク労務管理のポイントを解説しましたが、実際にテレワークを導入している企業にとっては、上手く行かないことが多いでしょう。

ここからは、テレワークの労務管理を行う上で課題になりやすい以下の5点について解説していきます。

- 従業員の労働時間を適正に把握・管理しづらい

- 長時間労働やサービス残業に気付きにくい

- 適切に人事評価をするのが難しい

- 従業員が孤独やストレスを抱えやすい

- 働きやすい作業環境の実現や健康管理が難しい

2-1.従業員の労働時間を適正に把握・管理しづらい

テレワーク勤務では、従業員の労働時間を適正に把握・管理しづらいという課題があります。

オフィスでみんなが同時に働くスタイルとは違い、別の見えない場所でそれぞれが働くため、勤務実態を目視できないというのが一番大きな原因です。

例えば、オフィス勤務の場合は、遅刻して席にいないことは同じフロアにいれば分かります。しかしテレワーク勤務では、「9時出勤で報告されているけど、本当に9時から業務を開始していたのかな?」など、勤務実態を把握しづらいのです。

また、「中抜け(一時的に仕事から離れること)」や会議中の「内職(仕事外のことを行うこと)」に気付きにくいなどの課題もあります。

特に、従業員に自己申告で勤務開始・終了時刻を記入してもらうやり方では、勘違いによるミスや不正申告が横行しがちです。

適正な把握・管理を徹底したいならば、勤怠管理ツールやの導入がおすすめです。これについては、「3-1. 労働時間を適正に把握・管理できるツールを導入する」で後述します。

2-2.長時間労働やサービス残業に気付きにくい

テレワークの労務管理の課題として、長時間労働やサービス残業に気付きにくく常態化しやすいことが挙げられます。

そもそもテレワークは、仕事とプライベートの区別が付きにくいため、「長時間労働に陥りやすい」という問題点があります。集中力や生産性が下がり、通常よりも業務に時間がかかってしまう傾向があります。

さらに、残業を隠すために、退勤した後に業務を行う「サービス残業」も常態化しやすいといえます。

労務管理の視点から見ると、テレワークでは従業員が働いている姿を直接見られないため、こうした長時間労働やサービス残業に気付きにくいのが課題となります。

こうした問題を改善するには、残業を抑止するためのルール作りとツールの活用の両輪で対策する必要があります。詳しくは、「3-2. 長時間労働を抑制するためのルールを作る/ツールを活用する」をご覧ください。

2-3.適切に人事評価をするのが難しい

テレワークでは従業員の働きぶりや勤務態度を目視で確認しづらいため、適切な人事評価をすることが困難という課題もあります。

従業員が同じオフィスで働いていれば、仕事に対する姿勢や他の社員への気配り、コミュニケーションを円滑に行うための取り組み姿勢などを評価できます。しかし、テレワークではそれらが見えづらくなります。

また、テレワークを実施している社員と実施していない社員が混在している企業では、どちらも不利にならないように適正な人事評価を行うのが難しいという課題もあります。

こうした問題を改善するには、オフィス勤務とは異なる人事評価制度を構築していく必要があります。

具体的な方法は、「3-3. 人事評価制度をテレワーク用に見直す」で後述します。

2-4.従業員の孤独やストレスをケアする必要がある

コミュニケーションが取りづらいテレワークでは、従業員が孤独やストレスを抱えやすいため、ケアするための取り組みも適切な労務管理に含まれると考えられています。

同じ空間にいるオフィス勤務なら、話しかけたい人の席に行けば対面でスムーズにコミュニケーションをとることができます。しかしテレワークだと、ちょっとした話でも事前にアポを取らなければならず、チャットでのコミュニケーションが主になることもあるでしょう。

しかし、文字だけのコミュニケーションでは、内容が上手く伝わらなかったり、間違って受け止められてしまったり、逆に時間がかかったりしてしまいます。

さらに、「雑談ができない」「ランチや飲み会などでの交流ができない」というデメリットもあります。

このようにテレワークでは孤独やストレスを抱えやすく、従業員がメンタル面での支障をきたすきっかけになることがあるため、対策が求められるということに注意しましょう。

こうした課題を解決するためには、コミュニケーションを活性化させるツールの活用がおすすめです。詳しくは「3-4. コミュニケーション不足を解消するツールを導入する」をご覧ください。

2-5.働きやすい作業環境の実現や健康管理が難しい

作業環境の整備や健康管理が難しいのも、テレワークの労務管理が難しいと言われる理由のひとつです。

「1-5. テレワーク時に安全に働ける作業環境を整備すること」で示したような「デスクの照度は300ルクス以上」「換気設備を設ける」「ひじ掛けがある椅子」「キーボードとディスプレイは分離できるもの」など、労働に適した環境を従業員が用意するのは難しいものです。

また、テレワークでは会話や雑談不足でメンタルに不調を抱える人の割合が多く、通勤不要のために運動不足に陥りがちです。心と身体の両面からの健康管理が課題となります。

こうした課題を解決する方法については、「3-5. 従業員の健康を視覚化・改善できるツールを導入する」で後述します。

3.テレワーク労務管理を適切に行うための改善策

2章で解説したテレワークにおける労務管理の課題の多くは、ツールの活用や仕組みづくりで解決できます。

- 労働時間を適正に把握・管理できるツールを導入する

- 長時間労働を抑制するためのルールを作る/ツールを活用する

- 人事評価制度をテレワーク用に見直す

- コミュニケーション不足を解消するツールを導入する

- 従業員の健康を視覚化・改善できるツールを導入する

3-1.労働時間を適正に把握・管理できるツールを導入する

労働時間を適正に把握・管理するためには、テレワークに対応した勤怠管理システムの導入がおすすめです。

後でまとめて出退勤時間を自己申告するような勤怠管理では、どうしても入力ミスや、事実と異なる入力、不正申告が起こりがちです。

しかし、勤怠管理システムでは基本的に始業時と終業時に打刻するため、ミスや不正申告ができなくなります。

また、以下のような不正打刻防止機能が付いているシステムもあります。

- パソコンにログオンした時刻を出勤時間、ログオフした時刻を退勤時間として記録する

- スマートフォンの位置情報連動で、指定時間に本当に勤務場所にいたかどうかを確認できる

こうしたツールを導入することで、従来よりも適正に労働時間を把握・管理できるでしょう。

3-2.長時間労働を抑制するためのルールを作る/ツールを活用する

長時間労働やサービス残業を抑制するためには、社内ルールを決めること、そしてツールを活用することの2つの方法があります。

①長時間労働を抑制するためのルール・仕組み

長時間労働やサービス残業を常態化させないためには、ルールや仕組みをしっかり作ることが大切です。

例えば「時間外や休日にメールやチャットを送らない」と決めて上司から実践したり、残業を許可制にしたりというルールを作成しましょう。

また、物理的に、休日や深夜には社内システムに一切アクセスできないよう制限をかけるというのも有効でしょう。

それと同時に、従業員がダラダラと仕事してしまわないような生産性向上の取り組みも必要です。ネットワークスピードの改善やシェアオフィスの契約など、できるところから投資を行いましょう。

②ツールを活用した長時間労働の抑制

月末にまとめて勤務状況を提出するような仕組みでは、月末になって「こんなに残業していたのか!」と気付くことになり、対応が遅くなってしまいます。

先ほども紹介した勤怠管理システムを導入すれば、従業員が打刻したデータが蓄積されていき、現時点での残業時間をリアルタイムで確認できます。

残業時間超過が起こりそうな場合にはアラートでお知らせしてくれるシステムも多いため、より適切に長時間労働を管理・抑制できるでしょう。

3-3.人事評価制度をテレワーク用に見直す

テレワークは、オフィス勤務と比べると顔を会わせる機会が限定的なので、オフィス勤務を前提としている人事評価制度では適切な評価が難しいのが実情です。

働き方が全く違う以上、テレワークにマッチした人事評価制度を新たに構築していく必要があるでしょう。

具体的には、労働時間や勤務態度を基本とした従来の評価制度だけでなく、成果や実績など定量的に評価できる評価制度も取り入れていくと良いでしょう。

ただし、急に人事評価制度を変更してしまうと、従業員の反発を招き、モチベーションを下がる原因になりかねません。従業員の意見を聞きながら、納得できる人事評価制度を構築していきましょう。

なお、「人事評価システム」を導入することで、OKR評価・MBO評価・1on1ミーティングなどを活用した透明性の高い評価ができます。こうしたツールを必要に応じて使うのもおすすめです。

3-4.コミュニケーション不足を解消するツールを導入する

テレワークでは従業員同士の距離が遠いため、コミュニケーション不足が起こりやすいという課題があります。

テレワークでのコミュニケーション不足を解消するには、ずばり、各種ツールの導入がおすすめです。物理的に距離が離れているため、オンラインツールを活用してその距離を縮める工夫が必要となります。

コミュニケーション不足解消をサポートするツールには、以下のようなものがあります。

| Web会議システム/テレビ会議システム | 音声と映像でコミュニケーションを取れるシステム。会議や打ち合わせに利用できる。 |

|---|---|

| バーチャルオフィスツール | オフィスで行われていたような挨拶や雑談を実現できるツール。仮想オフィスでアバター同士の会話ができる。 |

| チャットツール | 気軽に短めの文章でコミュニケーションを取れるシステム。音声・ビデオ通話、ファイル共有機能を備えているシステムもある。 |

| グループウェア | 情報共有やコミュニケーションに役立つ多機能ツール。社内SNS、Webメール、スケジュール、タスク管理などを一貫して行える。 |

コミュニケーション不足による心身の不調を感じる従業員が増えないよう、ツールを活用して積極的に従業員同士の交流を活性化させると良いでしょう。

3-5.従業員の健康を視覚化・改善できるツールを導入する

テレワーク勤務による長時間労働の常態化やコミュニケーション不足、通勤が要らなくなることなどが原因で、従業員の運動不足やメンタル不調が助長される危険性があります。

従業員の心身の不調に早く気づき、改善するためには、ツールの活用がおすすめです。

| ストレスチェックサービス | Web上などでストレスチェック調査を行い、従業員のストレス具合を可視化できる。結果を見てすぐに対策を講じることができる。 |

|---|---|

| 健康管理システム | ストレスチェック、健康データ分析、健康増進サポートを行えるシステム。オンライン面談機能付きのシステムもある。 |

従業員の不調にいち早く気付くことで、適切なサポートを行うことができます。必要に応じて活用をおすすめします。

4.テレワーク労務管理をサポートするツールを導入してみよう

テレワークにおける労務管理の課題は、便利なツールを導入することで解決することができます。

再度、3章で解説した各種ツール(システム)をまとめると、以下になります。

| 目的 | サポートしてくれるツール |

|---|---|

| 労働時間の管理 |

|

| 適切な人事評価 |

|

| コミュニケーション不足解消 |

|

| 従業員の健康管理 |

|

導入にはコストも準備も必要なので、自社にはどのツールが必要なのか、自社の問題点を整理しながら優先度をつけて導入していくことをおすすめします。

また、同様のシステムでも、商品ごとに特徴やメリット・デメリットが異なるため、その中でどのシステムが最適か、しっかり見極めたうえで導入していきましょう。

例えば勤怠管理システムでも、シンプルな機能のものから、別の業務までを一元管理できる多機能なツールまでさまざまなものがあります。

もし

「自社が最も導入すべきツールがどれか分からない」

「種類が多すぎてどのサービスが決められない」

「ツールの選定や対策の順序立てが難しい…」

とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

5.まとめ

本記事では「テレワークの労務管理」について解説してきました。最後に、要点を簡単にまとめておきます。

厚生労働省のガイドラインから抜粋した「テレワークの労務管理」の5つのポイント

- テレワーク勤務にも労働基準関係法が適用される

- テレワーク用の労働条件の明示・就業規則の変更が必要

- 労働時間を適正に把握・管理する必要がある

- 長時間労働にならないよう対策を講じる必要がある

- テレワーク時に安全に働ける作業環境の整備が必要

テレワーク労務管理の5つの課題

- 従業員の労働時間を適正に把握・管理しづらい

- 長時間労働・サービス残業に陥りやすい

- 適切な人事評価が難しい

- 従業員同士のコミュニケーションが不足する

- 働きやすい作業環境の実現や健康管理が難しい

テレワーク労務管理を適切に行うための改善策

- 労働時間を適正に把握・管理できるツールを導入する

- 長時間労働を抑制するためのルールを作る/ツールを活用する

- 人事評価制度をテレワーク用に見直す

- コミュニケーション不足を解消するツールを導入する

- 従業員の健康を視覚化・改善できるツールを導入する

テレワークの労務管理を適切に行うためには、今回の記事内で紹介したようなツールの活用が欠かせません。

とはいっても、企業によって導入すべきツールは異なります。自社で最も重視すべきポイントはどこか、優先度に応じたツールの導入をぜひ検討してみてください。