更新日:

給与明細電子化とは?メリット・デメリット、導入すべき企業を解説

給与明細の電子化とは、紙で発行していた給与明細を、電子データ発行に切り替えて従業員に提供することです。

業務効率化や経費の削減、手作業の業務が減ることによる人的ミスの軽減など、さまざまな効果が期待できる方法として注目されています。

給与明細の電子化には、以下のメリットとデメリットがあります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

今後も多くの業務で電子化・デジタル化が進むと考えられるため、給与明細の電子化は積極的に取り入れることがおすすめです。

ただし、実際に給与明細電子化を導入する際は、以下の点に注意しなければなりません。

給与明細電子化の注意点

- 従業員からの同意が必須

- 既存システムとの相性確認が必要

- セキュリティ対策やデータ管理ルールの厳守

とくに従業員からの同意取得は、給与明細電子化の導入効果を左右する重要なポイントです。電子化に同意する従業員が少ないと、高い導入効果は期待できません。

そこでこの記事では

- 給与明細電子化の概要

- 給与明細を電子化するメリットとデメリット

- 給与明細を電子化する際の注意点

- 給与明細を電子化するための手順

- 導入効果を高める同意取得のポイント

について詳しく解説します。

記事の最後には、自社で同意書を作成する際に迷うことのないよう、同意書の作り方やサンプルも掲載しています。

この記事を最後まで読めば、給与明細電子化についての不安を解消し、どのような電子化システムを導入すべきか判断できるはずです。

「給与明細を電子化するか判断したい」

「どのように電子化を進めたらよいか、わからない」

「従業員から給与明細電子化の同意を得られるか不安」

このように考えている方は、ぜひ最後までお読みください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1.給与明細の電子化とは、従業員の給与明細を電子データで発行すること

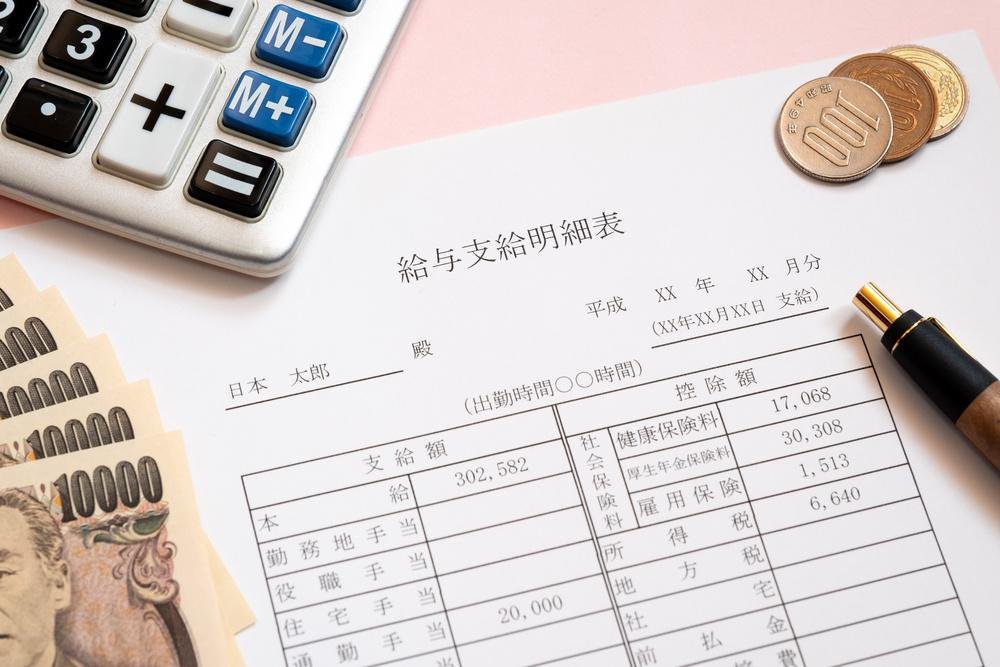

給与明細の電子化とは、紙に印刷して従業員に渡している給与明細を、電子データで発行することです。

2006年度の税制改正で給与明細の電子発行が認められるようになり、業務効率化やペーパーレスによるコスト削減を目的に、多くの企業で給与明細の電子化が進んでいます。

給与明細を電子化すると、紙の給与明細発行に必要となるさまざまな業務の削減が可能です。

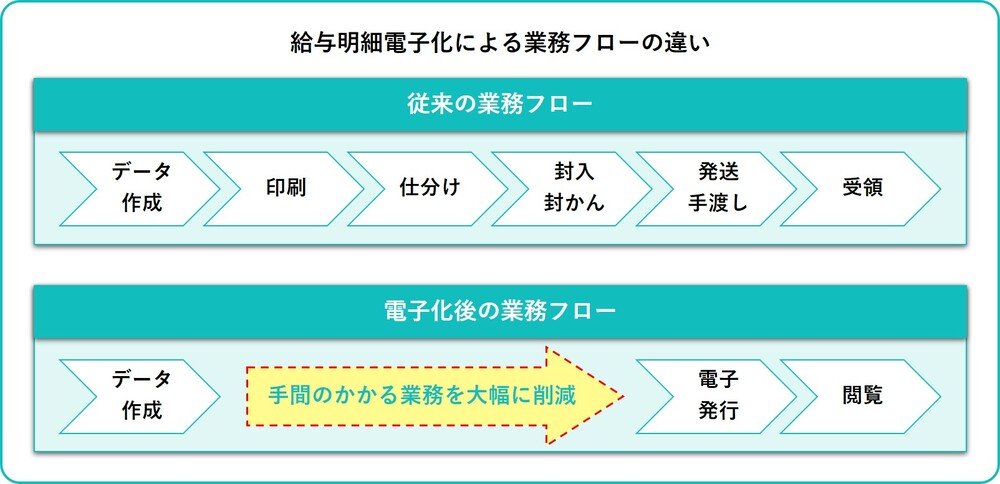

削減できる業務量をイメージしやすいよう、給与明細発行における業務フローの違いを見てみましょう。

上記の図からわかるように、従来の紙で給与明細を発行する際の業務フローでは、給与データを作成したあと専門の給与明細用紙に印刷し、仕分けや封筒への封入・封かん作業などを行う必要があります。それぞれの作業を従業員の人数分行わなくてはならないため、担当者にとっては負担の大きい業務と言えるでしょう。

電子化すると、作成した給与明細データを電子発行し、従業員がメールやWEBで給与明細情報を閲覧できます。データのまま給与明細発行が完結するため、今まで人の手で行っていた手間のかかる業務の大幅な削減が可能です。

リモートワークや外出が多い従業員に対しても、電子化すれば即座に給与明細が届きます。企業と従業員双方にとって利便性が高いことから、今後も多くの企業で給与明細の電子化が進むと予測されます。

給与明細を電子データで発行する方法は3種類

給与明細を電子データで発行する方法には、以下の3種類があります。

- メールで送信する方法

- 社内LANやWAN、インターネット上で閲覧してもらう方法

- CDなどの媒体に記録して発行する方法

参考:国税庁「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」

1つ目の「メールで送信する方法」は、PDF化した給与明細を従業員宛てに送信する方法です。本人のみがPDFを閲覧できるようパスワードを設定し、メールで送信します。

給与明細の電子化システムのなかには、給与明細のPDFデータを添付したメールを、指定した日時に自動送信できるサービスもあります。

システムを導入せずにPDF化した給与明細を個別送信することも可能です。ただし、コストをかけずに電子化できる一方で、宛先間違いによる送信ミスや作業負担の増大につながるため、人的コストが増大しかねません。従業員数が少ない場合を除き、避けたほうがよいでしょう。

2つ目の「社内LANやWAN、インターネット上で閲覧してもらう方法」は、社内LANやWAN、インターネット上に給与明細データをアップロードし、従業員に閲覧してもらう方法です。全従業員にIDとパスワードを発行し、従業員自身がパソコンなどからアクセスして給与明細を閲覧します。

全従業員が給与明細にアクセスできる環境が社内に整っている場合や、従業員の数が多くメールアドレスの管理が困難な場合は、WEBを使って閲覧する方法がおすすめです。

3つ目の「CDなどの媒体に記録して発行する方法」は、CDやUSBメモリ、フロッピーディスクなどの媒体に給与明細データを記録し、従業員に提供する方法です。ただし、磁気媒体の準備コストや管理の手間、紛失リスクなどの問題があるため、一般的には上記2つの方法が多く用いられています。

2.給与明細を電子化するメリット5つ

まずは、給与明細電子化のメリットから見ていきましょう。給与明細の電子化には、以下のようなメリットがあります。

| 管理者側 | 業務効率化が実現できる |

|---|---|

| 経費を削減できる | |

| 人的ミスの軽減につながる | |

| 従業員側 | 時間や場所を選ばずに給与明細を閲覧できる |

| 紛失の心配がなく管理しやすい |

表を見てわかるとおり、電子化は給与明細を発行する管理者側はもちろん、従業員側にもメリットがあります。

とはいえ、詳しい説明もなく電子化を進めようとすると従業員の反発を招きかねません。電子化のような社内システムの変革に取り組む際は、従業員の理解や協力が不可欠です。電子化すると従業員にもメリットがあることを認識してもらい、スムーズに電子化への移行を実現しましょう。

給与明細電子化のメリットを、管理者側と従業員側に分けて解説します。

2-1.メリット1【管理者側】:業務効率化が実現できる

電子化により給与明細発行にかかわる業務を効率化できる点は、管理者側の大きなメリットです。

電子化すると、紙の給与明細を発行する際に必要だった明細書の印刷や封入・封かん作業が削減できます。給与明細の発行がデータ上で完結するため、リモートワーク中の従業員に対して、給与明細を郵送したり、渡すために出社を求めたりする必要もありません。

紙の給与明細発行業務には、従業員数100人あたり毎月3~5時間程度かかると言われています。電子化により紙発行の業務時間をほぼ0にできることで、よりコア業務に注力しやすくなり、大きな業務改善効果が期待できるでしょう。

このように、給与明細を電子化してメールやWEBで提供することで、給与明細発行や受け渡しにかかわる業務を削減し、効率化を実現できます。

2-2.メリット2【管理者側】:経費を削減できる

電子化すると、紙で給与明細を発行する際にかかるさまざまな経費を削減できます。

紙の給与明細の発行には、想像以上に多くの経費がかかっています。専用の給与明細用紙や封筒の購入費、印刷代、トナー代に加え、ほかの事業所やリモートワークの従業員に送る郵送代、手作業の業務にかかる人件費も無視できません。

電子データで発行すると、ペーパーレス化や業務の効率化によって、それらの経費を容易に削減できます。

一般的に、1件の紙の給与明細を発行するには、100円程度の経費がかかると言われています。電子化すると、導入システムや従業員数によって異なるものの、1件の発行にかかる経費を3分の1以下に抑えることも可能です。

1件あたりの経費は少額ではあるものの、従業員数が増えるとそれだけ経費がかさみます。給与明細発行は毎月必ず行う業務のため、年間で考えると大幅な経費削減につながるでしょう。

2-3.メリット3【管理者側】:人的ミスの軽減につながる

電子化により、給与明細発行業務における人的ミスを軽減できます。

データのまま給与明細発行が完結するため、人の手で行う業務が減り、正確性が高まるのです。

具体的には、封入間違いや宛先を誤って送付する、といった人的ミスの発生を抑えられます。直接手渡しする必要もないため、離席や外出している従業員に渡し忘れるリスクも軽減できるでしょう。

給与計算システムや勤怠管理システムなどと連携するサービスを導入すれば、入力した情報の多面的な活用が可能となり、データ抽出や取り込む際に起こるミスも防げます。システム間で連携し、給与明細データを自動で更新・作成できるサービスもあります。

給与明細電子化によって手間のかかる業務や操作を減らせるため、人的ミスの発生リスクを大きく軽減できるでしょう。

2-4.メリット4【従業員側】:時間や場所を選ばずに給与明細を閲覧できる

時間や場所を選ばずに給与明細を閲覧できることも、電子化のメリットの1つです。

従業員が都合のよいタイミングにアクセスし、メールやWEBで給与明細を確認できます。社内端末以外でも閲覧できるシステムであれば、プライベートで使用しているスマホやパソコンを使って、自宅や外出先で給与明細データを見ることも可能です。

また、出向や出張、リモートワークなどで社内にいない場合、郵送したとしても給与明細が届くまでに時間がかかってしまいます。電子データなら時間的なロスが発生せず、振込日当日に閲覧できるため、いつでも確認できます。

給与明細を持ち運ぶことなく時間や場所を選ばずに確認できる点は、従業員にとって嬉しいポイントでしょう。

2-5.メリット5【従業員側】:紛失の心配がなく管理しやすい

紛失する心配がなく、管理しやすくなることも、給与明細電子化のメリットです。

紙媒体の給与明細だと、紛失するリスクがあることはもちろん、保管スペースも必要です。保管している明細書の束から過去の明細書を探す際には、手間がかかることが想定されます。

一方、電子データで受け取った給与明細は、紙の給与明細と違って紛失する心配がありません。データとして管理できるため、過去の給与明細もメールやWEBで容易に検索できます。

住宅ローンを組む際など、収入を証明する書類として給与明細が必要になったときにも、あわてて探すことなくスムーズに対応できるでしょう。

3.給与明細を電子化するデメリット3つ

給与明細の電子化には、メリットだけではなくデメリットも存在します。

給与明細を電子化する際のデメリットは、以下の3つです。

| 管理者側 | コストがかかる |

|---|---|

| 管理者側・従業員側 | 情報漏洩の危険性がある |

| 従業員側 | 保管期間が過ぎると閲覧できない |

メリットだけを見て給与明細を電子化すると、自社にとって適切な電子化の方法や導入効果を正しく判断できない恐れがあります。そのため、メリットとデメリットの両面を正しく理解したうえで、電子化に取り組むことが大切です。

メリットと同様に、管理者側と従業員側に分けて給与明細電子化のデメリットを解説します。

3-1.デメリット1【管理者側】:コストがかかる

給与明細電子化システムの導入には、多くの場合コストがかかります。

給与明細電子化システムは、導入に初期費用や従業員の人数に応じた利用料金がかかるサービスが一般的です。そのため、従業員数が多いと総額も大きくなりやすい傾向があります。

給与明細を電子化するシステムは、電子発行に特化したシステムと、関連業務の機能と一体化したシステムがあり、使用できる機能の差が大きいことから、かかるコストも大幅に異なります。

電子発行に特化したシステムの場合は、従業員数ごとに利用料金が変動する課金型システムが多く、1人あたり30~50円が目安です。

一方、関連業務と一体化したシステムの場合は、対応業務範囲や機能によって価格差が大きいため一概には言えませんが、利用料金として1人あたり数百円、導入費用として3~5万円かかる場合もあります。

なかには無料で使えるシステムもあるものの、従業員に発行できる数や機能が制限されるサービスが大半のため、自社の利用状況に見合うサービスか見極めなくてはなりません。

電子化によってペーパーレス化などの経費削減効果は期待できるものの、システム導入にはコストもかかります。どれくらいのコストがかかるのかを把握し、費用対効果をトータルで考えて判断することが大切です。

3-2.デメリット2【管理者側・従業員側】:情報漏洩の危険性がある

オンライン上で給与明細データを取り扱うため、情報漏洩の危険は否定できません。

たとえば、メールの誤送信やWEBにアクセスするパスワードの漏洩、外部から不正アクセスを受ける可能性も考えられます。

給与明細を電子化したからといって、情報漏洩の危険性が高まるということはないのですが、やはり情報漏洩を未然に防ぐには、企業としてセキュリティ対策を強化することはもちろん、従業員の情報漏洩に関する意識の向上も大切です。

- 給与明細データの管理ルールを定めて周知徹底する

- 従業員に、給与明細データにアクセスするパスワードの定期的な変更を呼び掛ける

など、情報漏洩リスクの低減に向けて対策を強化する必要があります。

3-3.デメリット3【従業員側】:保管期間が過ぎると閲覧できない

WEB上で閲覧できる給与明細電子化システムの多くは、データの保管期間が定められており、期間が過ぎると閲覧できなくなってしまいます。

「2-5. メリット5【従業員側】:紛失の心配がなく管理しやすい」でお伝えしたように、給与明細の電子化システムを利用する場合、過去の給与明細を検索できます。

ただし、データ保管期間は無制限ではありません。2年間など、定められた保管期間が過ぎると、データが削除されるシステムが主流です。

そのため、長期にわたって過去の給与明細データを閲覧したい場合は、保管期間が過ぎる前にデータを保存する必要があります。

4.デメリットをふまえても給与明細電子化を進めるべき

給与明細の電子化には、業務効率の向上やペーパーレスによる経費削減などの大きなメリットがあります。従業員にとっても閲覧・管理の利便性が高まるため、デメリットをふまえて考えても給与明細電子化に向けて取り組むことがおすすめです。

今後も、多方面での電子化・デジタル化の推進が予測されるなか、紙媒体に固執することは、デジタル化という観点で他社に後れを取る要因になりかねません。

ただし企業によっては、業務で閲覧端末を利用しておらず、プライベートでもスマートフォンなどを所持していない従業員がいるケースも考えられます。そのような状況で電子化すると、給与明細データが容易に閲覧できず、従業員に不利益を与えてしまいます。

そのため、メリットとデメリットだけではなく、自社や従業員の状況をあわせて考えたうえで、導入の必要性や電子化方法を判断することが大切です。

- 電子化対応が難しい従業員については、紙での発行を継続する

- 対応しやすい部署や従業員から段階的に取り入れる

など、柔軟に対応するとよいでしょう。

5.給与明細を電子化する際に注意すべき点

給与明細電子化には、導入する際に注意しなければならない点が存在します。スムーズに導入して高い効果を出すために、注意点を正しく理解して取り組みましょう。

給与明細を電子化する際の注意点は、以下の3点です。

給与明細電子化の注意点

- 従業員からの同意が必須

- 既存システムとの相性確認が必要

- セキュリティ対策やデータ管理ルールの厳守

ひとつずつ解説します。

5-1.従業員からの同意が必須

給与明細の電子発行は、必ず従業員の同意を得てから行わなくてはなりません。事前に従業員の同意を得ることが法律で決められています。

所得税法の231条の2に、以下のように記載されています。

給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

引用:e-Gov法令検索「所得税法」

つまり、給与明細電子化には従業員の同意が必須です。従業員にもメリットがあるからといって、企業が独断で給与明細を電子化することはできません。

そのため、全従業員から同意を得られない場合は、紙発行と電子発行のどちらの業務にも対応する必要があります。同意しない従業員が多いと、業務効率化や経費削減効果は低くなってしまうでしょう。

実際に同意を得る際の進め方や、より多くの従業員から同意を得るポイントについて、「6-2.【STEP2】従業員に説明し、同意を得る」「7.給与明細電子化の導入効果を高めるポイントは「同意取得」」で詳しく解説しています。

5-2.既存システムとの相性確認が必要

給与明細電子化システムは、既存システムとの相性を確認してから導入する必要があります。

給与計算や勤怠管理のシステムを使用している場合、それらの既存システムとの相性が悪いとスムーズな電子化が難しいためです。

給与明細電子化システムの多くは、直接の連携が難しい場合でもCSVデータの取り込みが可能です。しかし、システム間の相性が悪いとデータ加工が必要となったり、エラーが起こったりすることもあります。既存システムからCSVデータをダウンロードできず、入力や転記が必要になる可能性も考えられるでしょう。

たとえば、コスト面や利便性などで導入したいシステムが決定している場合は、提供企業のサイトや問い合わせを活用して既存システムとの相性を確認すると確実です。使用している給与計算システムと同じメーカーであれば、データ連携する際に問題が起こる心配はないと考えられます。

対応に余計な手間が発生すると、期待するような業務効率化につながりません。より高い導入効果を望むなら、給与明細電子化システムと既存システムとの相性を確認したうえで導入することが重要です。

5-3.セキュリティ対策やデータ管理ルールの厳守

給与明細電子化において、セキュリティ対策やデータ管理ルールの厳守は必須です。

電子化によって紙の明細書を紛失するリスクがなくなる一方で、データ流出などの情報漏洩リスクは残ります。システム側でセキュリティ対策を行っていたとしても、社内の対策が不十分だと、従業員が安心して電子化に踏み切れません。

そのため、電子化に伴い、自社のセキュリティ対策やデータ管理のルールも見直す必要があります。

セキュリティマネジメントの見直し・改善に加えて、

- データへのアクセス権限設定

- パスワード管理の指針

- 定期的なバックアップの実施

などを明確化し、従業員に周知徹底を行いましょう。

日常的に従業員のセキュリティ意識を高めることが、トラブルや情報漏洩を未然に防ぐことにつながります。

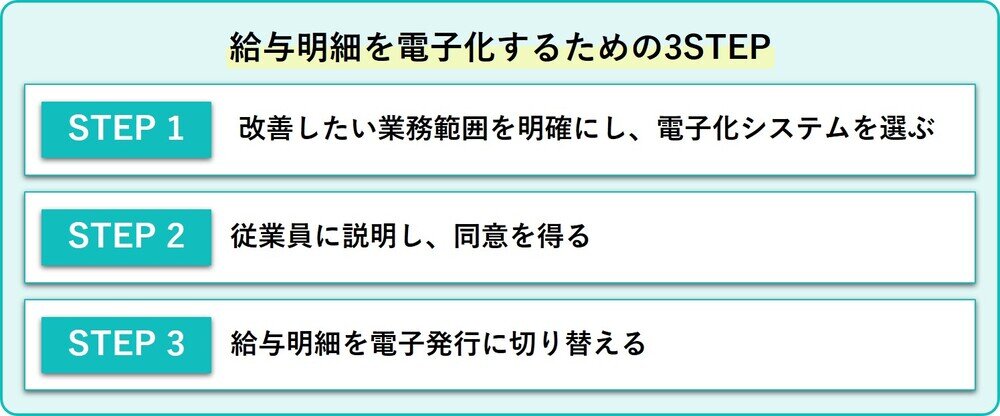

6.給与明細を電子化するための3STEP

ここからは、給与明細を電子化する際の手順について解説します。

給与明細を電子化する際は、以下の3STEPで導入を進めます。自社が電子化で改善したい業務範囲に合わせた導入システムの種類や、従業員への説明のタイミング、導入の事前準備など、スムーズに給与明細を電子化するために全体の流れを理解しておきましょう。

6-1.【STEP1】改善したい業務範囲を明確にし、電子化システムを選ぶ

給与明細の電子化にあたり、改善したい業務の範囲を明確にしてから導入するシステムを選びましょう。

給与明細を従業員に発行する業務のみを電子化したいのか、電子化に伴い関連業務も効率のよい方法に変更したいのかによって、導入するシステムの種類が異なります。

発行業務のみ電子化したい場合は、すでに導入済みの給与計算システムなどが給与明細の電子発行機能を搭載している場合もあるため、確認してみるとよいでしょう。

電子化で改善したい業務範囲ごとに、適した給与明細電子化システムの種類や特徴を解説します。

従業員に給与明細を発行する業務のみ電子化したい場合

給与明細の発行業務のみを電子化したい場合は、電子発行に特化した給与明細電子化システムがおすすめです。

電子発行に特化したシステムは、従業員数によって料金が変わる課金型のシステムが多く、比較的低コストで利用できます。機能や登録できる従業員数は限定されるものの、無料で使えるサービスも存在するため、導入コストやセキュリティ面、必要な機能などで導入するシステムを選ぶとよいでしょう。

導入する際は、既存システムとの相性を必ずチェックしてください。相性のよい給与明細電子化システムのほうが、高い導入効果が得られるからです。既存システムとの相性の重要性については、「5-2. 既存システムとの相性確認が必要」で解説しています。

なお、システムを導入せず給与明細を個別にメール送信する方法もあります。コストをかけずに電子化できますが、「1.給与明細の電子化とは、従業員の給与明細を電子データで発行すること」の【給与明細を電子データで発行する方法は3種類】でお伝えしたように、業務効率化はあまり期待できません。

給与明細電子化に伴い、関連業務も改善したい場合

給与明細の電子化に伴い、関連業務の効率化にも取り組みたい場合は、関連業務と給与明細の電子化が一体になったシステムの導入がおすすめです。

給与明細の電子発行機能に加え、給与計算や人事・労務管理などの機能を搭載したシステムなら、さらに幅広い業務の効率化が期待できます。電子申請や社内報などの情報配信、災害時の安否確認といった機能があるものも存在するため、改善したい業務内容に合うサービスを選ぶとよいでしょう。

関連業務と給与明細電子化の両方の機能を備えたシステムは、初期費用や月額料金がかかるケースが多く、電子発行に特化したシステムと比較してコストが高い傾向があります。ただ、電子発行だけではなく幅広い業務の機能が使えるため、総合的なコストで判断する必要があります。

導入システムや搭載する機能によっても費用が大きく異なるため、複数のシステムを比較して、自社で導入した場合の費用をトータルで試算することが重要です。

6-2.【STEP2】従業員に説明し、同意を得る

導入システムの選定に見通しがついたら、従業員に対して給与明細電子化の説明を行い、同意を得てください。

電子化に抵抗感がある人もいるため、説明不足の状態で多くの従業員から同意を得ようとしても、難しいと考えられます。導入前に不安を解消して心構えができるように、余裕を持って伝えることが大切です。

給与明細の電子発行方法や方向性が決まった段階で、従業員に給与明細の電子化について丁寧に説明しましょう。

同意を取得する際は、承諾を得たことを証明できるように、口頭ではなく書面やWEB上の確認画面などで行う必要があります。

導入したシステムに同意取得機能がある場合は、利用すると便利です。初回ログイン時に、給与明細の電子発行にかかわる承諾書を表示してWEB上で同意を取得できるため、確実に同意を得たうえで電子発行に切り替えできます。

6-3.【STEP3】給与明細を電子発行に切り替える

給与明細電子化の同意を取得したら、電子発行に切り替えるための準備を行います。

社内セキュリティ対策の見直しやデータ管理ルールを作成し、研修などを実施して従業員のセキュリティ意識を高めましょう。

本番と同様の条件で、運用テストも実施します。担当者がスムーズに発行操作できるか、閲覧媒体によって見づらい点がないかなどを確認してください。

電子発行日当日になってあわてることのないよう、問題や改善すべき点を見つけ、対処しておきましょう。

7.給与明細電子化の導入効果を高めるポイントは「同意取得」

「給与明細電子化を成功させて、より高い導入効果を出す方法を知りたい」

「給与明細電子化に失敗しないためには、どうしたらよいのか」

給与明細電子化に取り組むにあたり、このような悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。

給与明細電子化によって高い効果を出したいと考えているのなら、より多くの従業員から電子化の同意を得ることに力を入れてください。電子化に反対する従業員が多いと、給与明細電子化のメリットを生かしきれず、高い効果は期待できません。

たとえば、多くの従業員が紙の給与明細発行を望んでいる場合は、従業員によって紙対応・電子対応を判断しながら業務を行わなくてはなりません。手作業や配布にも同様の手間がかかるため、業務効率の低下を招いてしまいます。削減できる経費よりも電子化システムの導入コストのほうが高くなってしまう可能性もあるでしょう。

そのため、閲覧端末がないなどの事情がある場合を除き、できるだけ多くの従業員から電子化の理解を得て切り替えることが大切です。

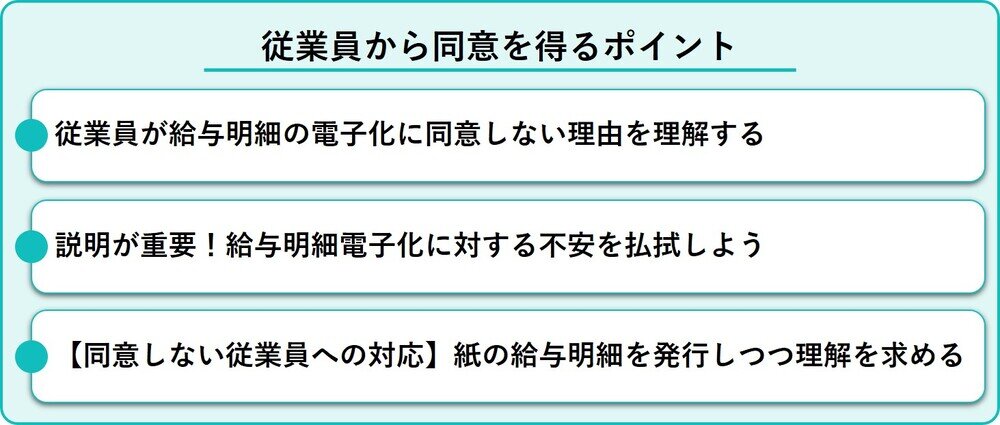

ここでは、給与明細電子化の効果を最大限高めるために、より多くの従業員から同意を取得するポイントとして以下の3点を解説します。

7-1.従業員が給与明細の電子化に同意しない理由を理解する

給与明細の電子化は従業員側にとってもメリットがあるにもかかわらず、なぜ同意を得られないのでしょうか。

まずは、従業員が給与明細電子化に同意しない理由を理解しましょう。相手が抱えている不安や不満を理解できれば、説得できる確率が上がります。

従業員が給与明細の電子化に同意しない場合、以下のような理由が考えられます。

- パソコンやスマホを使った操作に不安がある

- 個人情報の漏洩などセキュリティ対策が不安

- 給与明細を電子化するメリットを感じない

- 自宅に閲覧できる端末がない

- 紙の給与明細に満足しており変える必要がない

- 「今後は紙で発行してもらえない」という漠然とした不安

電子化に同意しない従業員に対し、アンケートなどで理由を聞き取りましょう。

紙の給与明細発行を希望する従業員が、給与明細の電子化にどのような不安を抱えているかを理解することが大切です。

7-2.説明が重要!給与明細電子化に対する不安を払拭しよう

給与明細電子化に同意しない理由が明らかになったら、従業員が抱えている不安や不満を解消するために、1対1で丁寧に説明しましょう。

以下の表は、「7-1. 従業員が給与明細の電子化に同意しない理由を理解する」で挙げた同意しない理由を例に、具体的な説明を記載したものです。

| 給与明細電子化に同意しない理由 | 不安を解消するための説明例 |

|---|---|

| パソコンやスマホを使った操作に不安がある | 操作マニュアルやサンプル画像を用いた説明の機会を設け、導入前の不安を解消する |

| 情報漏洩などセキュリティ対策が不安 | 社内セキュリティ対策・システム側で実施しているセキュリティ対策・従業員側でできるセキュリティ対策をそれぞれ伝え、安全性への理解を促す |

| 給与明細を電子化するメリットを感じない | メリットとデメリットについて十分に説明する |

| 自宅に閲覧できる端末がない | 給与明細データを印刷できること、不便を感じたら紙発行にも戻せることを伝える |

| 紙の給与明細に満足しており変える必要がない | 利便性がより高まり、印刷も可能なことを伝える |

| 「今後は紙で発行してもらえない」という漠然とした不安 | 電子発行した給与明細は印刷可能なことを伝え、同意後も必要な場合は紙で発行すると明言する |

従業員一人ひとりの悩みや不安に真摯に対応することで、説得できる確率が上がります。

マニュアルの作成や操作説明の機会を設ければ、「なんとなく不安」「紙の給与明細で問題ないからとりあえず拒否」という従業員からも同意を得やすくなるはずです。とくにセキュリティ対策は、多くの従業員が不安を感じやすい点です。給与明細はセンシティブな情報のため、どのような対策を講じているのかを具体的に開示し、従業員に安全性を理解してもらうとよいでしょう。

従業員の悩みや不安を払拭し、より多くの従業員から同意を得ることが、給与明細電子化の効果向上につながります。

7-3.【同意しない従業員への対応】紙の給与明細を発行しつつ理解を求める

同意を得られない従業員に対しては、従来どおり紙での給与明細発行を継続しましょう。

説明を尽くしても同意を得られない従業員に、給与明細の電子化を強制することはできません。紙の給与明細を発行しつつ、定期的に電子化への理解を求めることが大切です。

システム導入に際し、一度に全従業員を電子発行に切り替える必要はありません。導入時に同意を得られなくても、電子化した同僚から話を聞いて徐々に電子化に前向きになったり、説得を続けることで理解を得られたりする可能性もあります。

また、同意を得た従業員からも、求めがあれば紙発行に対応しなければならないため、全従業員から同意を得られたとしても、紙で発行する手段は残す必要があります。たとえばローン審査などで、収入を証明する書類として紙の給与明細発行を希望する従業員もいるでしょう。

無理に電子化を推し進めようとすると、従業員の反発を招きます。引き続き同意取得に向けて動きながら、従業員の意思を尊重して紙の給与明細を発行しましょう。

8.【給与明細の電子化】同意書のサンプル2例

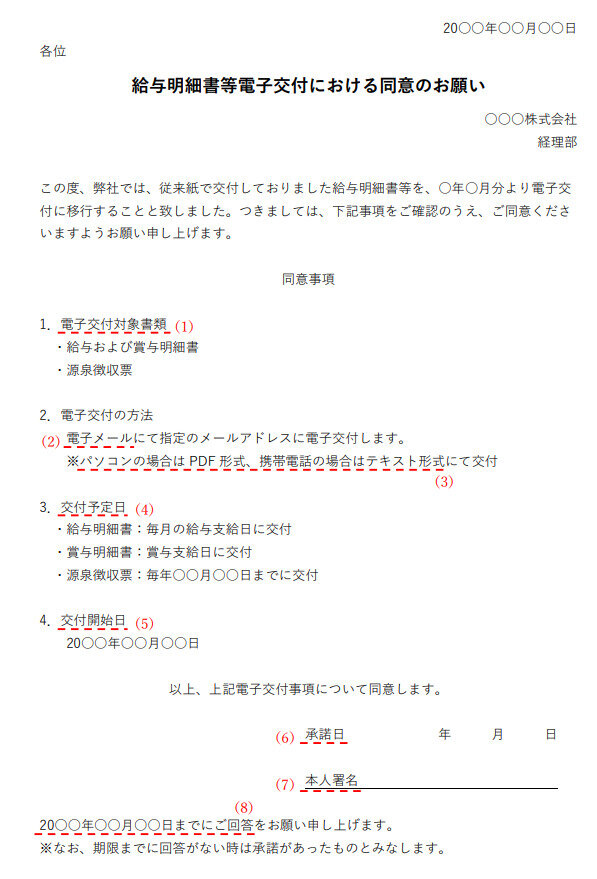

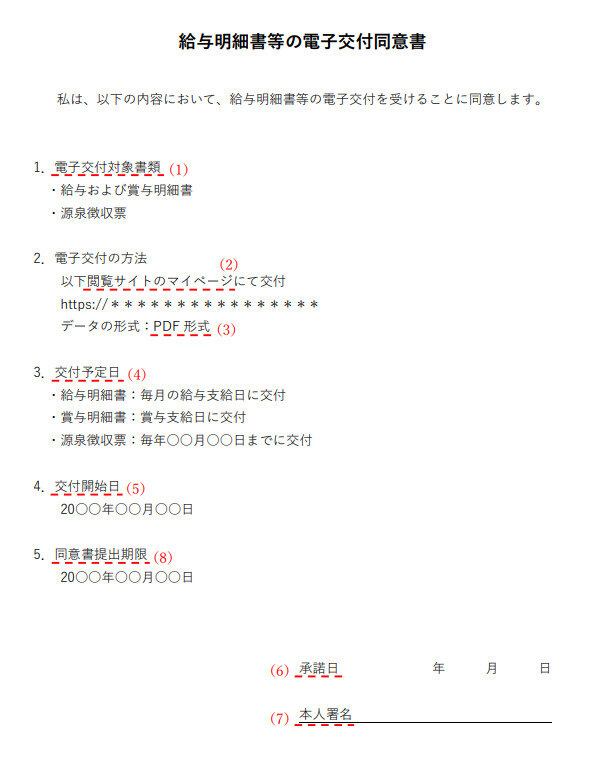

ここからは、自社で同意書の作成を考えている方に向けて、同意書の作り方とサンプルを紹介します。

給与明細電子化の同意書については、記載事項や書式といった法令上の決まりはありません。サインする従業員に電子化の詳細が伝わるよう、以下の項目を記載するとよいでしょう。

- 電子化する書類の名称

- 給与明細を交付する方法

- 交付する給与明細のファイル形式

- 交付予定日

- 交付開始日

- 承諾日

- 従業員の氏名

- 回答期限

以下に「メールで送信する方法」と「WEB上で閲覧してもらう方法」の同意書サンプルを、2パターン掲載するため、作成の参考にしてください。

同意書サンプル1 メールで送信する方法

上記のサンプルのように、期限までに回答しないケースを想定して「期限までに回答がないときは承諾があったものとみなします」と記載しておくこともおすすめです。2023年度の税制改革で、給与明細電子化の同意を得ようとする際に期限までに従業員側から回答がない場合は、回答がない場合の対応を記載すれば同意を得たと判断してよいと認められました。

同意書サンプル2 WEB上で閲覧してもらう方法

給与明細電子化システムを導入する場合は、初回アクセス時に同意取得ページを表示する機能が使えるものもあります。活用すると、同意の取得漏れがなく安心です。

参考:国税庁「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」

9.まとめ

この記事では、給与明細の電子化を検討している方に向けて、給与明細電子化の基礎知識やメリット・デメリット、導入の注意点、より多くの従業員から同意を取得するポイントなどを解説しました。

給与明細電子化のメリットとデメリットをまとめると、以下のとおりです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

給与明細の電子化は今後も普及していくと考えられるため、積極的に導入することをおすすめします。ただし、導入する際は以下の3点に注意して取り組むことが必要です。

給与明細電子化の注意点

- 従業員からの同意が必須

- 既存システムとの相性確認が必要

- セキュリティ対策やデータ管理ルールの厳守

また、給与明細電子化の導入効果を高めるには、多くの従業員から同意を得て切り替えることが大切です。以下のポイントを参考に従業員が同意しない理由を理解し、抱えている不安を払拭できるように丁寧に説明しましょう。

給与明細の電子化は、企業はもちろん従業員にとっても大きなメリットがあります。この機会に、自社の状況に合わせた方法で給与明細の電子化システムを導入してみてはいかがでしょうか。

ここまで記事を御覧いただいた上で、

「給与明細電子化の導入方法について相談したい」

「自分で調べて対応する時間がない」

「一旦、詳しい人の話を聞いたうえで判断したい」

とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する