更新日:

【図解】クラウド化とは?必須知識から導入すべき企業まで詳しく解説

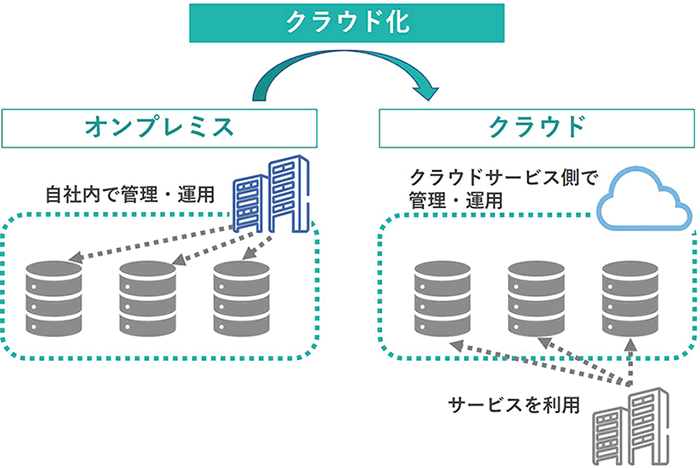

クラウド化とは、サーバーやソフトウェアなどについて、自社で購入・管理する形態からインターネットを通じて利用できるクラウドサービスに移行することです。

「保守管理にかかる負担を軽減できる」「多様な働き方を実現できる」などの理由から、近年、クラウド化が注目を集めています。テレワーク普及を契機に、クラウド化を本格的に進め始めた企業も多いでしょう。

クラウド化することで、保守管理の手間を抑えてシステムやソフトウェアを最新の状態に保てるほか、BCP対策にもなるなど、企業にとって多くのメリットがあります。

ただし、クラウド化はメリットばかりではありません。クラウド化することで、セキュリティリスクがあることや、システムの使い勝手がネットワーク環境に依存するようになるといった点に、注意が必要です。

| クラウド化の代表的なメリット |

|

|---|---|

| クラウド化の代表的なデメリット |

|

クラウド化を成功させるには、このようなメリットと注意点の両面など、基礎知識を正しく把握しておくことが欠かせません。

この記事では、クラウド化の意味や具体例・メリットやデメリットなど、クラウド化初心者が必ず知っておくべき基礎知識をご紹介します。

この記事の内容

- クラウド化とは

- クラウド化のメリット・デメリット

- クラウド化の基本的な流れ

- クラウド化を成功させるポイント3つ

さらに後半では、クラウド化の基本的な流れや成功させるポイントなど、より実践的な内容もわかりやすく解説しています。

今回ご紹介する内容をひととおり確認しておくことで、クラウド化について基本的なことを理解し、自社のシステムについてクラウド化すべきかどうかを、正しく判断できるようになるでしょう。

クラウド化を成功させ、効率的で生産性の高い業務環境の構築を実現していきましょう。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1.クラウド化とは

クラウド化とは、サーバーやソフトウェアなどを自社で購入・管理するのではなく、インターネットを通じて利用できるクラウドサービスに移行することです。

クラウド化によって変わることの例

- 保守管理が不要になる

- 保存容量の拡張や縮小、機能の変更が契約変更だけで可能になる

- 自動的にバックアップが行われる など

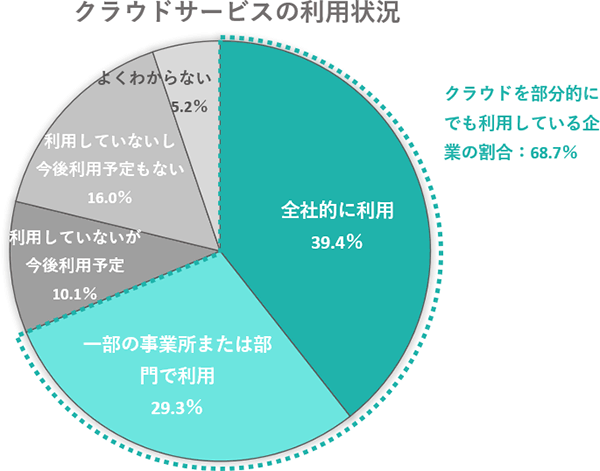

テレワーク普及によりアクセス性の高いクラウドの需要が高まったこと、DX推進が進んでいることなどを背景に、クラウド化が進んでいます。総務省の調査によると、クラウドサービスを部分的にでも利用している企業は、68.7%と過半数にも及びました。

ここでは、クラウド化について正しく判断するための前提知識となる、

- クラウド化を推進すべき理由

- よくあるクラウド化の例

について、チェックしておきましょう。

1-1.企業がクラウド化を推進すべき理由

企業が積極的にクラウド化を推進すべきといえるのは、クラウドを導入することで、「業務負荷の軽減効果」と「アクセス性の向上」の2つの恩恵が受けられるからです。

クラウド化することで、自社でサーバー・ソフトウェアを保有していると必要になる保守管理業務が、不要になります。これに伴い、運用に関する業務負荷が軽減され、業務効率化につながるのです。

また、クラウド化することで、インターネットに接続できれば、どこからでもシステムやソフトウェアにアクセスできるようになります。データやシステムを、営業先や自宅などからも使えるようになり、生産性が向上するでしょう。

以上のとおり、クラウド化するだけで効率化・生産性の向上につながるので、企業はクラウド化を推進すべきなのです。

1-2.よくあるクラウド化の例

「どこからクラウド化を進めるのが効果的か、わからない」という場合は、よくあるクラウド化の例を参考にしてみるとよいでしょう。

総務省の「令和3年版 情報通信白書」によると、一般的にクラウド化されることがもっとも多いのは、ファイル保管・データ共有です。

| 1位(59.4%) | ファイル保管・データ共有 |

|---|---|

| 2位(50.3%) | 電子メール |

| 3位(44.8%) | 社内情報共有・ポータル |

| 4位(43.8%) | スケジュール共有 |

| 5位(37.8%) | 給与・財務関係・人事 |

「クラウド化に挑戦したいけれど、どこから手を付けたらよいのかわからない」という場合は、上記のデータを参考に、自社でもクラウド化できないかどうかを検討してみましょう。

2.クラウド化のメリット・デメリット

クラウド化にはさまざまなメリットがある反面、注意すべき点もあります。それぞれ、代表的なものを確認しておきましょう。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

ここでは、メリット・デメリットの内容を、もう少し詳しく説明します。クラウド化を成功させるためには、メリット・デメリットの両面に目を向けて、クラウド化の検討を進めることが大切です。

2-1.クラウド化のメリット

クラウド化の代表的なメリットは、次の3つです。

クラウド化のメリット

- 保守管理の手間を抑えて最新の状態を保てる

- 拡張性が高い

- BCP対策になる

2-1-1.保守管理の手間を抑えて最新の状態を保てる

クラウド化したサーバーなどの機器類やソフトウェア類は、保守管理の手間を抑えて最新の状態を保てるというメリットがあります。

クラウドサービスを利用する場合、機器やソフトウェアの保守・アップデートの作業は、すべてクラウドサービスを提供する事業者側が行うからです。

社内で機器やソフトウェアを保有する場合は、保守管理に専用の人員を配置する必要があるため、業務負担は重くなりがちです。しかし、クラウド化することで、負担を大きく軽減できます。

手間や人員を増やさずにシステムなどを運用したいと考えているなら、クラウド化は最適な選択肢と言えるでしょう。

2-1-2.拡張性が高い

クラウドサービスは、拡張性の高さも大きなメリットです。

契約しているサービス内容を変更するだけで、容量やスペック・機能などを自由に増減できます。

例えば、

- 保存するデータが増えてきたから、ストレージの容量を増やしたい

- 来月はキャンペーンをするから、一時的にサーバーのスペックを上げたい

など、状況の変化に合わせて、柔軟に拡張などが可能です。

自社でサーバーを購入した場合、スペックを上げようとすると機器から買い替えなどが発生し、時間や労力がかかります。しかし、クラウド化しておけば、時間や手間を省いて臨機応変の対応が実現します。

2-1-3.BCP対策になる

社内のシステムやサーバー類をクラウド化しておくことは、BCP対策としても有効といえます。BCP対策とは、自然災害やテロといった緊急時にも、業務を継続可能にする対策のことです。

クラウドサービスでは、機器類を警備が厳重で堅牢なデータセンターなどに設置し、保存されたデータのバックアップも定期的に行っています。

そのため、災害時などでも被害を受けにくく、万一影響が及んだ場合でも、速やかにデータを復旧することができるからです。

特に災害が激甚化している近年では、企業のBCP対策としてのクラウド化は、必須レベルといえるでしょう。

2-2.クラウド化のデメリット

クラウド化には多様なメリットがある一方で、注意すべきデメリットもあります。

クラウド化のデメリット

- セキュリティリスクに注意が必要

- ネットワーク環境に依存する

2-2-1.セキュリティリスクに注意が必要

クラウド化をすると、セキュリティリスク、特に情報漏洩の危険性が高まることに注意しましょう。

クラウドサービスは、

- インターネット経由で接続する場合、外部から侵入しやすく、サイバー攻撃のリスクがある

- どこからでもアクセスできるので、IDやパスワードなどが流出しやすい

といった特徴があるからです。

例えば、2021年には、大手電機メーカーが、利用中のクラウドサービスに不正アクセスされ約9700件の個人情報などが流出する事案も起こっています。

クラウド化する際は、セキュリティ対策ソフトを導入する・従業員にパスワード管理やセキュリティに関する研修を徹底させる、といった対策を行いましょう。

2-2-2.ネットワーク環境に依存する

クラウド化すると、回線速度が遅い場合や通信障害が発生した場合などに、システムが使えなくなるリスクがあります。クラウドサービスは、ネットワーク経由で接続しないと、利用できないからです。

クラウド化するときは、あわせて、接続するためのネットワーク環境も整備するようにしましょう。具体的には、セキュリティ対策を講じてある回線で、通信が安定しているものを選ぶ必要があります。

各回線がどのようなスペックを備えているのかについては、各ネットワークを提供する事業者のホームページや担当者に確認してみましょう。

2-3.クラウド化が向いているケース・向いていないケース

これまでにご紹介したメリット・デメリットを踏まえると、クラウドが向いているケースと向いていないケースが、以下のとおり整理できます。

| クラウドが向いているケース |

|

|---|---|

| クラウドが向いていないケース |

|

クラウド化することで、保守管理の手間を抑えて最新の状態を保てるメリットがあるので、ITに詳しい人がいない企業には、特におすすめです。

また拡張性が高いという利点があるため、キャンペーンをよく実施しサーバー負荷の増減が大きいケースや、ベンチャーで今後の人員などの規模が不透明な場合など、リソースの増減が大きい企業にも向いています。

一方で、情報漏洩リスクが高まりやすいので、金融機関のシステムや機密情報を管理する場合など、セキュリティ対策を厳重にする必要があるシステムとは相性はよくありません。

また、クラウドサービスの提供範囲でしか利用できないので、使いたい機器の機種が決まっているなど、カスタマイズ性を重視する場合にもクラウド化が向かない傾向にあります。

クラウドサービスは、無料で試せるものも多いので、迷う場合は無料トライアル期間を活用し使ってみてから判断してもよいでしょう。

3.クラウド化の基本的な流れ

クラウド化を進めるときの、基本的な流れを確認しておきましょう。

クラウド化の基本的な流れ

- クラウド化の目的・範囲を決める

- クラウド化をスモールスタートで実施する

- フィードバックを得て改善する

上記のような流れに沿って進めることで、スムーズにクラウド化を実現させやすくなります。

以下では、各段階で実践すべき内容について説明しますので、確認しておいてください。

3-1.クラウド化の目的・範囲を決める

最初に、自社がクラウド化する目的は何か、その目的達成のためにクラウド化をすべき範囲はどこか、を明確にしましょう。

クラウド化は、「他社もやっているから」と目的もなく闇雲に進めても、導入効果を実感しづらいからです。「このシステムの保守業務を削減したい」など、現在実現したいニーズに対応する部分をクラウド化することで、費用対効果の高い、成果につながるクラウド化ができます。

クラウド化の目的・範囲を決める方法がわからない場合は、以下のような手順で進めていくとよいでしょう。

クラウド化の目的・範囲を決める手順

- 業務担当者や社内全体に、「効率化したいところ」「不満なこと」などについてヒアリング・アンケート調査を行い、ニーズを明確化させる

- 効率化などを実施する業務範囲が決まったら、その業務手順を調査し、工程や利用するシステム・ソフトウェアなどを洗い出す

- 業務手順の中で、クラウド化することで効率化や改善などの目的達成につながる範囲を特定する

3-2.クラウド化をスモールスタートで実施する

クラウド化の目的・範囲を決めたら、スモールスタートでクラウド化を進めていきます。

一度に多くの業務や、多数の従業員に影響するクラウド化を実施すると、現場で混乱が起きやすくなるからです。また、小規模にクラウド化した結果を踏まえて、クラウド化する範囲を再検討することで、導入効果を最大化できます。

なお、クラウド化する前には、影響を受ける従業員に対し、以下のような情報共有を行いましょう。

クラウド化をスムーズに進めるために情報共有すべきこと

- クラウド化の目的

- クラウド化のスケジュール

- 導入するクラウドサービスの利用方法

- 導入後、操作方法で不明点がある場合のお問い合わせ先 など

3-3.フィードバックを集めて改善する

予定していた範囲すべてのクラウド化を完了したら、実際に利用した従業員からのフィードバックを集め、効果検証し改善を行いましょう。

実際にクラウド化したシステムなどを使ってみることで、計画段階ではわからなかった問題点や非効率な点などが明らかになるからです。

導入後も継続して目的の達成度を観察し、必要な改善を随時行うことで、クラウド化を成功させることができます。

4.クラウド化を成功させるポイント3つ

クラウド化を成功させるには、押さえるべきポイントが3つあります。

クラウド化を成功させるポイント3つ

- サポート体制の充実しているサービスを選ぶ

- ランニングコストを試算しておく

- セキュリティ対策を行う

「せっかくクラウド化したのに、思ったような成果につながらなかった」という結果にならないよう、どういうところがポイントとなるのかを、きちんと把握しておきましょう。

4-1.サポート体制の充実しているサービスを選ぶ

クラウド化を成功させるには、サポート体制の充実しているクラウドサービスを選ぶようにしましょう。

クラウドサービスは、導入すればそれだけで効果が出るというわけではなく、安定的に使いこなしてはじめて、高い導入効果を得られるからです。

操作がわからないときやトラブル・障害が発生した際に、十分なサポートが受けられなければ、安定して業務を続けることが難しくなってしまうでしょう。

サポート体制の内容は、各クラウドサービスのホームページなどで確認できます。クラウド化するにあたって、サービスを選ぶ際は、サポート体制に着目して比較してみましょう。

4-2.ランニングコストを試算しておく

特に初めてクラウド化するときは、クラウドサービス導入後のランニングコストを試算しておくことも、重要なポイントといえます。

クラウドサービスの利用料金は従量課金制なので、使えば使うほど料金は高くなるからです。初期費用が発生しないからと安易に導入して、後から予算を超えてしまう結果になることを避けるには、事前の試算が欠かせません。

利用料金は、各クラウドサービスのホームページなどで確認できます。以下の手順で試算しておきましょう。

ランニングコストを試算するには?

- 既存のシステムやストレージなどを参考に、必要なスペック・機能・データの保存容量などを整理する

- 各クラウドサービスのホームページから、見積もりを行う

4-3.セキュリティ対策を行う

クラウド化をスムーズに進めるには、セキュリティ対策を同時進行で行うことが大切です。特に、クラウドサービスを利用する従業員へのセキュリティ研修は、徹底させましょう。

クラウドサービスは、どのような端末や回線からでも利用できるので、利用する従業員一人ひとりがセキュリティに気を付けないと、情報漏洩につながってしまうからです。

年に1回程度、毎年実施するなど、定期的に研修を実施して、知識の定着やアップデートをはかりましょう。

クラウド化にあたって従業員が注意すべきセキュリティのポイント例

- IDとパスワードは、他者に見られないよう厳重に保管する

- 取引先や顧客の個人情報は、安易にクラウド上に保管しない

- 重要な情報は暗号化する

- 無料Wi-Fiなど危険な回線からはアクセスしない など

ここまで記事を御覧いただいた上で、

「ツールの選定や対策の順序立てが難しい…」

「自分で調べて対応する時間がない」

「一旦、詳しい人の話を聞いたうえで判断したい」

とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

5.まとめ

クラウド化とは、サーバーやソフトウェアなどを自社で購入・管理するのではなく、インターネットを通じて利用できるクラウドサービスの利用に移行することです。

クラウドを導入することで、「業務負荷の軽減効果」と「アクセス性の向上」の2つの恩恵が受けられるため、多くの企業がクラウド化に取り組んでいます。

一般的にクラウド化されることがもっとも多いのは、ファイル保管・データ共有です。

| 1位(59.4%) | ファイル保管・データ共有 |

|---|---|

| 2位(50.3%) | 電子メール |

| 3位(44.8%) | 社内情報共有・ポータル |

| 4位(43.8%) | スケジュール共有 |

| 5位(37.8%) | 給与・財務関係・人事 |

クラウド化にはさまざまなメリットがある反面、注意すべき点もあります。

クラウド化を成功させるためには、メリット・デメリットの両面に目を向けて、クラウド化の検討を進めることが大切です。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

クラウド化の基本的な流れは、以下のとおりです。

クラウド化の基本的な流れ

- クラウド化の目的・範囲を決める

- クラウド化をスモールスタートで実施する

- フィードバックを得て改善する

また、クラウド化を成功させるには、押さえるべきポイントが3つあります。

クラウド化を成功させるポイント3つ

- サポート体制の充実しているサービスを選ぶ

- ランニングコストを試算しておく

- セキュリティ対策を行う

クラウド化に取り組むことで、効率的で生産性の高い業務環境の構築が可能です。

今回ご紹介した内容を参考に、始めやすいところからクラウド化に取り組んでみましょう。