更新日:

SaaS導入が有効な7つの場面|87%の企業が効果を実感

「コロナの影響で社内から諸々デジタル化の声が押し寄せており、新しいシステムやツールの導入を検討している」

「SaaSはよく聞くが、自社内の各部署でバラバラに取り組むと効率が悪そうだ」

「そもそもSaaSはどのような場面で活用でき、導入にあたって何を注意したらいいのだろう……?」

昨今、政府の呼びかけも影響し、日本企業では「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の取り組みが急速に進んでいます。

DXは大手企業での取り組みが先行していますが、コロナの影響で働き方改革の波が企業規模問わず押し寄せるようになり、今や中小・中堅企業でもDX化を否応なく迫られる状況になっています。

予算やIT人員に余力がない中小企業で注目を浴びているのが、クラウドで提供されるSaaS(Software as a Service)です。

※SaaSとは、インターネットを介して利用できるクラウド上のサービスです。PCにソフトウェアをインストールする必要がないため、インターネット環境さえあれば比較的手軽に導入が可能です。

しかしSaaSが“流行り言葉”的に急速に浸透したことによって、改めて自社で導入検討しようとすると、どの部門から展開していくべきか分からないという企業も多いようです。

中には「システム改修と違ってライトに導入できそうだから」という安易な気持ちでSaaSを導入してしまい、社内の混乱を招いてしまったというような困ったケースも散見されます。

SaaSは手軽なだけに、まずは「どの場面・部門で」「どんな改善を狙って」導入するかを決めるのが重要です。本記事では、SaaSが具体的にどんな場面で活用できるかを紹介します。

上記を参考に、現状業務の課題の多さなどからどの部門からSaaSを導入すべきかを検討してみてください

しかし実際の導入にあたっては、狙いたい効果やメリットを定めたうえで、適切な手順や注意点を踏まえる必要があります。

記事の後半では、SaaSを実際に導入するために事前に押さえるべきポイントを解説します。

SaaSを導入するために押さえるポイント

- どのメリットを狙うかを明確にする

- 適切な導入手順を踏まえる

- SaaS導入の注意点を知る

中小企業にとっては、手軽に導入できるのがSaaSの魅力ではあるものの、社内のシステムや業務プロセスを変えることに他なりません。

「他社で導入しているから」と安易な気持ちでSaaSを導入してしまうと、社内の混乱を招くだけでなく、費用の無駄遣いにもなりかねません。

本記事でSaaS導入前に必要な検討事項を学び、自社に最適なSaaS活用の参考にしていただければ幸いです。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

目次

1.SaaSが導入できる場面とは

世の中には様々な種類のSaaSがあるため、おそらく企業のどの部門でも活用できるサービスが存在します。

だからこそ、具体的に「この部門で導入すると、こんな改善ができる」というリアリティを持ちながら、SaaS導入の優先順位を決めることが必要となります。

本記事では、一般的にSaaSが導入されている以下の7つの場面・部門について、どのようなニーズや改善点が期待できるかということについて紹介します。

- 経理・財務

- IT・インフラ

- 人事

- 法務・コンプラ

- 営業・販売企画

- 生産

- 物流

具体的に各々の部門でどのような課題があり、SaaS導入で何が解決できるのかについて解説していきます。ぜひ自社の状況と照らし合わせながらお読みください。

1-1.経理・財務

帳票処理などでアナログな業務が多く、人手がかかりやすい経理・財務部門はSaaS導入により業務効率化できる場合が多いです。

請求書処理、決算業務、予算管理など数値やデータをもとにした業務が多いことに加え、紙の請求書や領収書といった紙文書の取扱も多いため、どうしても業務が煩雑になりがちです。そのため、人手を要する上に、ミスも発生しやすいのが課題になります。

経理・財務部門では下記の観点でSaaSが役立つ可能性があります。

- 請求書など帳票のデジタル化

- 各種決算データの管理・会計処理フローのデジタル化

- 経費申請・処理フローのデジタル化

具体的なSaaS導入で起こる変化例

- 申請された請求書の束をファイルで保管して月末にシステムに手打ちして処理していたが、電子化することで紙文書の保管する必要がなくなり、システムに手打ちしていた分の時間削減もできた。

- 申請部署や経理部門の複数部署の承認を経ることで、ミスが起こっても原因特定に時間を要していたが、SaaS導入でミスが起こった場所に遡ることが容易になった

特に2023年にはインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されることから、SaaS導入のメリットが分かりやすく出やすいのが経理・財務部門といえます。

1-2.ITインフラ

ITインフラ部門ではレガシーな自社システムが稼働している場合が多いですが、SaaSの置き換えによるシステム構成の見直しを検討してもいいかと思われます。

自社の基盤システムなどをゼロから構築している場合は、保守・管理できる人員が限られてしまいます。そのため、属人化のリスクが常に付きまとううえに、長年の運用を経てレガシーなシステムやプロセスも多いのが課題という企業は多いです。

ITインフラ部門では下記の観点でSaaSが役立つ可能性があります。

- セキュリティ対策

- アクセス権限制御

- 負荷の高いシステムの一部SaaS切り替え

一度自社のITインフラをつまびらかにして要件定義をしなおすと、現在発生しているプロセスのどこかをSaaSに置き換えることで、システム負荷や保守人員の削減が可能になることがあります。

具体的なSaaS導入で起こる変化例

- これまでは特定端末でしかアクセスできなかった自社システムを、SaaSに置き換えて通常の業務端末でアクセスできるようにしたことで、システム社員の働き方の自由度が広がった

- 自社システムの脆弱性への対応など、セキュリティ維持に相当のコストを要していたが、SaaS導入により自社で対応せずともSaaS側で一斉アップデートされるようになりコスト削減に繋がった

ITインフラのSaaS導入は、実は抜本的なシステム改修やDXへの道筋が見出せることも多いのが特徴です。

「システムは改修が大変だから……」と思いがちですが、SaaS活用によって自社システムを改修するよりも安価にシステム構成の見直しを図ることができる可能性があります。

1-3.人事

人事部門は社員の給与や勤怠などの労務管理を行っているため、SaaS導入によって社員の働きやすさに直結し得る領域です。

SaaS導入によるデジタル化でよくあるのが、社員の勤怠管理です。給与支払いのための社員の出退勤管理をタイムカードをもとにエクセルなどで行っている会社も少なくはありません。

ただしテレワークなどが進む昨今においては、働く場所は自社オフィスとも限らなくなっているため、クラウド上で勤怠管理ができるSaaSが注目されています。

人事部門にSaaSが導入できる代表的な業務には以下のようなものがあります。

- 勤怠管理

- 人事労務

- タレントマネジメント(一元的に管理された人事データに基づく戦略的な人材配置・人材開発など)

勤怠管理や人事労務のデジタル化による単純な業務効率化に加え、昨今ではSaaS活用して様々な人事データの一元管理による人材マネジメントの高度化も進んできております

具体的なSaaS導入で起こる変化例

- タイムカードによる勤怠管理などのアナログな業務を、SaaSを導入することにより勤怠の手打ち集計などの非効率業務の削減に繋がった

- これまで散在していた様々な人事情報をSaaS導入によって一元管理することで、人材の適正配置や効果的な人材開発を行えるようになった

人事部門でのSaaS活用は、導入部門だけでなく社員の負担軽減にも寄与します。

特に昨今は「ワークライフバランス」などで、仕事と私生活とのバランスを取る働き方が主流となっています。現社員の満足度向上だけでなく、採用の際の競争力向上にも役立つでしょう。

1-4.法務・コンプラ

契約書など紙のやり取りが多い法務・コンプラ部門もSaaS導入の大きなターゲットといえます。

契約書には実にさまざまな種類があります。取引先との「業務委託契約書」や「秘密保持契約」などの対外的なものや、社員との「雇用契約書」といった対内的なものなどです。各種契約書をすべて紙で管理している場合、管理コストやスペース確保などに相当な負担がかかります。

法務・コンプラ部門においては以下のような観点でSaaS導入が役に立ちます。

- 電子契約

- 個人情報管理

- 改ざん不可の記録管理

具体的なSaaS導入で起こる変化例

- これまでは紙の契約書だったため、取引先との契約内容を確認するためにキャビネットのファイルを確認していたが、電子契約サービスを導入することでPC上で確認ができるようになった

特に電子契約は収入印紙や印刷代の節約など、直接的なコスト削減に繋がることが多いです。

取引相手方に電子契約で締結する旨の合意を得る必要がありますが、双方にメリットが大きいので比較的理解を得やすいと思われます。

1-5.営業・販売企画

たいていの企業にはある「営業・販売企画」もSaaS導入の大きなターゲットです。直接お客さまと接することが多いので顧客情報を収集しやすいですが、担当者ごとにバラバラに管理していたり、Web上の行動データをうまく収集できていないなど、せっかくの顧客情報を有効活用できていない場合が多いからです。

顧客情報の管理を得意とするSaaSは多くあります。顧客の属性情報に加えて、その顧客に紐づく「過去の取引状況」「営業活動状況」「問い合わせ履歴」「担当者の性格情報」など顧客を中心として関連する様々な情報をSaaSを使って一元管理することによって、データの有効活用や情報管理コストの削減を図れます。

営業・販売企画部門のSaaS導入イメージは下記の通りです。

- 顧客情報の一元管理

- 商談・問い合わせ情報管理

- マーケティング高度化

コロナウイルスの蔓延などによりリアルでの取引が減るなど、顧客の購買行動が変化していますが、顧客情報をマーケティングに活用することにより今までリーチできなかった「潜在顧客(現在取引はないものの、将来的に取引が期待できる顧客群)」にも効率的にアプローチが可能となります。

例えば自社ホームページの閲覧数が一定基準を上回った顧客を潜在顧客と定義し、アクティブな顧客向けに特化してキャンペーン情報などを配信することで、配信効果向上を図ることができます。

具体的なSaaS導入で起こる変化例

- 名刺情報や日々の営業活動記録など、担当者が独自管理していた顧客情報をSaaSで一元管理することにより、顧客への効果的なアプローチが可能となった

- これまでは過去の取引状況のみで今後の売上予測を立てていたが、潜在・見込み顧客も含めて精緻にデータ分析を行うことで、目標の上方修正ができた

営業部門へのSaaS導入は顧客情報管理の効率化のみならず、データ活用によってトップライン増強を狙いやすくあると言えます。

1-6.生産

メーカー大国と呼ばれる日本では、生産現場を抱える企業が数多くあります。ただし生産現場に従事する労働力が不足していることから、SaaS導入などによる業務のスリム化が急務となっています。

生産部門にSaaSが導入できる代表的な業務には以下のようなものがあります。

- 受発注情報管理

- 生産工程の進捗管理

- 検品での不良品発見

生産向けのSaaS導入場面は多岐にわたり、設計・調達・製造・品質管理といった各フェーズに合わせてさまざまなサービスが存在します。

自社の生産現場の課題に合わせてSaaSを選ぶことが重要となります。

具体的なSaaS導入で起こる変化例

- これまで作業の進捗を壁に掛けた紙のチェックシートで作業員がチェックしていて、稀に記入漏れなどがあったが、SaaSに進捗が自動登録されることで作業員の工数やミスの削減につながった

- 営業部門から受注の見通しをヒアリングしてから生産工程に入っていたが、営業の動きと生産状況を連携するSaaSを導入したことで、生産の見通しが正確になった

生産の現場はインターネット環境が整っていないことも考えられます。

その場合は生産指示を出す部門にSaaSを導入することでも、生産現場の負荷削減につながることがあります。部門単体ではなく、製造プロセスの全体を見渡してSaaS導入の検討をすることをおすすめします。

1-7.物流

コロナ禍でECサイトでの通販ニーズが急上昇したことから、物流の現場でも効率化・ミス防止の目的でSaaS導入が進んでいます。

物流の現場は「入荷管理」「出荷管理」「在庫管理」「棚卸管理」「帳票・ラベル発行」「返品管理」と工程が非常に多い上に、作業内容が細かいことが特徴です。従って、この複雑なプロセスの一部分だけでもSaaSでシステム化できることで、物流現場の業務の安定感は増すことでしょう。

物流部門にSaaSが導入できる代表的な業務には以下のようなものがあります。

- 入出荷の進捗管理

- 車両管理

- 運送状況管理

物流の各場面に特化したSaaS商品があるため、自社の物流課題をまずは明確にしましょう。

具体的なSaaS導入で起こる変化

- 出荷の連絡をこれまで社員が電話などで行っていたが、SaaSを導入することで出荷管理システムから自動で顧客に配送予定日のメールが届くようになった

- 返品状況はこれまで物流現場だけで情報管理していたが、カスタマーサポートと連携するSaaSを導入することで顧客へのフォローが速やかにできるだけでなく、返品理由分析にもつなげることができた

生産部門と同様、物流部門も部門単体でSaaSを導入することもできますが、カスタマーサポートやマーケティングの部署を連携できるデータベースを持つことなども視野に入れることができます。

物流の最前線の情報を他部署にシェアすることで、売れ筋分析だけでなくクレームや返品防止など顧客満足度向上の取り組みにつなげることができます。

2.SaaS導入で得られるメリットとは

さまざまな部門でSaaS導入の活用例を紹介しましたが、いずれのケースでも「何の効果を狙うのか」を明確にするのは必須といえます。 SaaS導入で期待できるメリットを、以下4つの観点から見ていきます。

- コスト削減

- ペーパーレス化

- 業務効率化

- コミュニケーション促進

2-1.コスト削減

SaaS導入によって業務フローが簡素化することは、ダイレクトに「コスト削減」につなげることができます。

具体的には、SaaS導入で業務フローがスリムになったことで必要人員が減った場合は、その人件費分がコスト削減効果といえます。

他にも、書類管理のためのスペースの削減、今まで発生していたミスやトラブル対応への工数削減なども考えられます。

コストに関係する観点としては、削減だけではなく「売上の拡大」にもSaaSは貢献できます。

例えば販売支援部門でSaaSを導入したことで顧客アプローチの精度が上がり、これまでより受注件数が増えたとしたら、SaaSの導入費用を上回る効果があるといえます。

また、SaaSはクラウド経由での利用となるため、用途に応じてスポットで利用することや、利用アカウントを増減するといった使い方も可能です。

例えば、「繁忙期の際に、臨時アルバイトの分だけアカウントを増やし、繁忙期が終わったら元の数に戻す」など、コストを確保しながら柔軟な活用ができるのもSaaSならではのメリットでしょう。

2-2.ペーパーレス化

おそらく、多くの企業で最もSaaSの分かりやすい恩恵を受けているのがペーパーレスの効果でしょう。

紙のやり取りは手渡しが前提となるため、社員がその場所にいる必要があります。また、紙の保管場所や受け渡しのやり取りなど、多くの無駄を生んでいる可能性があります。

特に注視したいのが、紙を使う業務範囲の広さです。社員の勤怠管理、社内の備品管理などの社内業務から顧客との契約書管理まで広範囲で紙を使っている場合は、業務プロセスの根幹に紙が絡んでいることになります。

ペーパーレス化が進むと、社内の風土にも好影響があることもあります。

「なるべく無駄な紙を使わないように」「なるべく効率を意識して」などの変化が起こります。紙を使う範囲が広いだけに、社員一人ひとりの意識変革にもアプローチができるのです。

2-3.業務効率化

SaaSのメリットの3つ目は、業務の効率化に役立つことです。

特に恩恵を受けるのがいわゆるバックオフィス業務でしょう。

給与支払いの間違いや、請求書が上がってこないなどのトラブルを解消するためにSaaSを活用できます。

もちろんバックオフィス以外でも、営業担当の売上げ管理やシステム担当のプロジェクト進行など、業務が効率化できる場面は多岐に渡ります。

業務の効率化は社員の働き方にも好影響を与えます。

わざわざオフィスに行く必要がなくなったことで、テレワークがやりやすくなるような環境を整えることもできるでしょう。

今は会社とプライベートを同時に充実させる働き方が主流の時代です。気持ちよく働ける職場環境は、社員の離職防止にも効果を発揮します。

2-4.コミュニケーション促進

SaaSを導入すると社員同士が直接やり取りする機会が減るように思われるかもしれませんが、ツールを通じたコミュニケーションが活発になる効果もあります。

社内SNSやチャットツールなど、コミュニケーション促進のためのツールを導入するのが分かりやすい例でしょう。これまでは歩いて隣の部署に聞きに行くのが面倒と思っていたような質問も、チャットツールがあれば気軽にコンタクトができます。

質問を受ける側も電話や訪問と違って、自分の好きな時間に対応ができるので、仕事のペースを乱されることもありません。

またコミュニケーション促進の専用SaaSでなくても、今は多くのSaaSにはチャットなどのやり取りの機能が搭載されています。

例えばプロジェクト管理の際に、これまではコミュニケーション不足で部署間のパスがうまく行かないケースがあったとします。こんな時に、SaaSのチャットで気軽にお互いの情報共有を行うことで、認識の齟齬が生まれにくくなる効果もあります。

規模の小さな会社ではまだまだ対面コミュニケーションが主流かと思いますが、今後の人員拡大や若手の採用のためには、SaaSを導入したコミュニケーションの準備をしておくのも大事な観点といえるでしょう。

3.実際にSaaSを導入した企業の87%は効果を実感している

これまでSaaSの導入場面やメリットを確認してきましたが、実際SaaSを導入している企業はどの程度あり、どの程度の効果を実感しているのでしょうか。

自社の状況だけでなく、他社の状況も踏まえた上で導入検討したいとお考えの方は、実際の調査データをご参照ください。

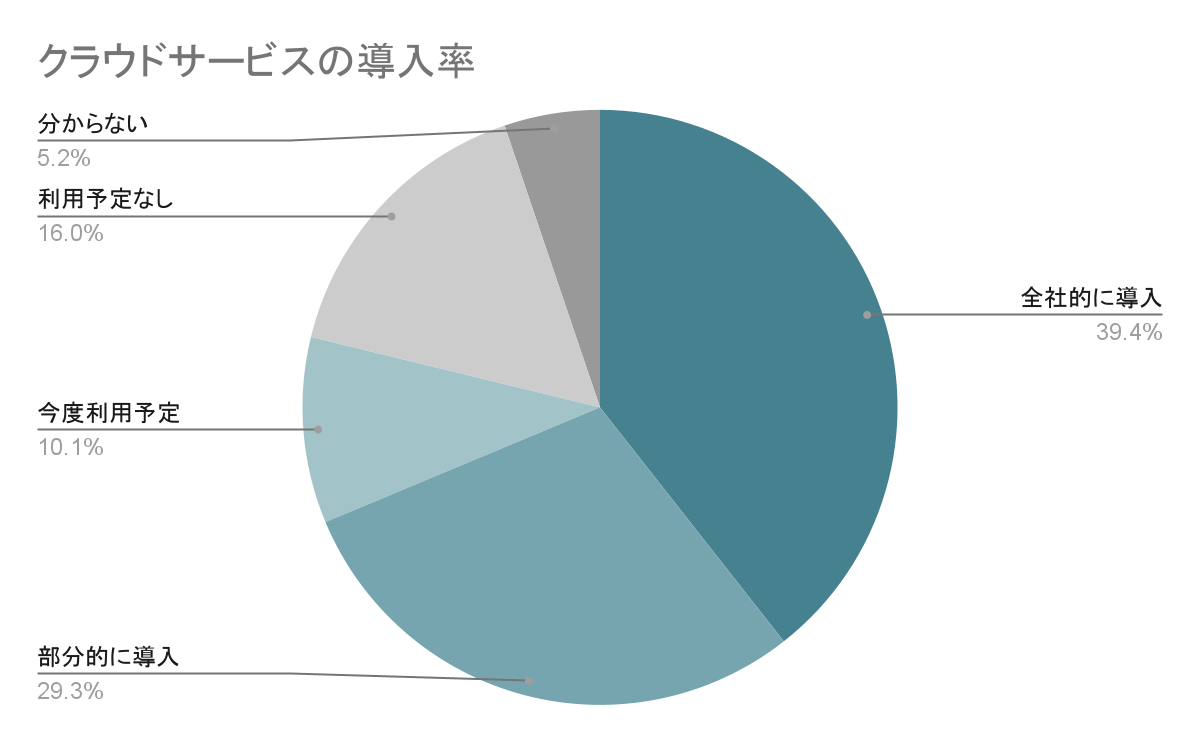

3-1.クラウドサービスの導入率は約70%

総務省の調査によると、2020年のクラウドサービスの導入企業は68.7%(「全社的に導入」+「部分導入」の合計)となっており、実に企業の7割はSaaSの導入を進めていることが分かります。

また前年の2019年の導入率64.7%より4ポイント上昇しているため、コロナをきっかけにSaaSの導入が進んだことがうかがえます。

参考:企業におけるクラウドサービスの利用動向【総務省】(2022年10月27日)

なお同調査の5年前の2016年では導入率は47%と半分以下の比率でした。

5年間で導入率は20ポイント以上も上昇しており、今後もますます導入が進むものと予想されます。

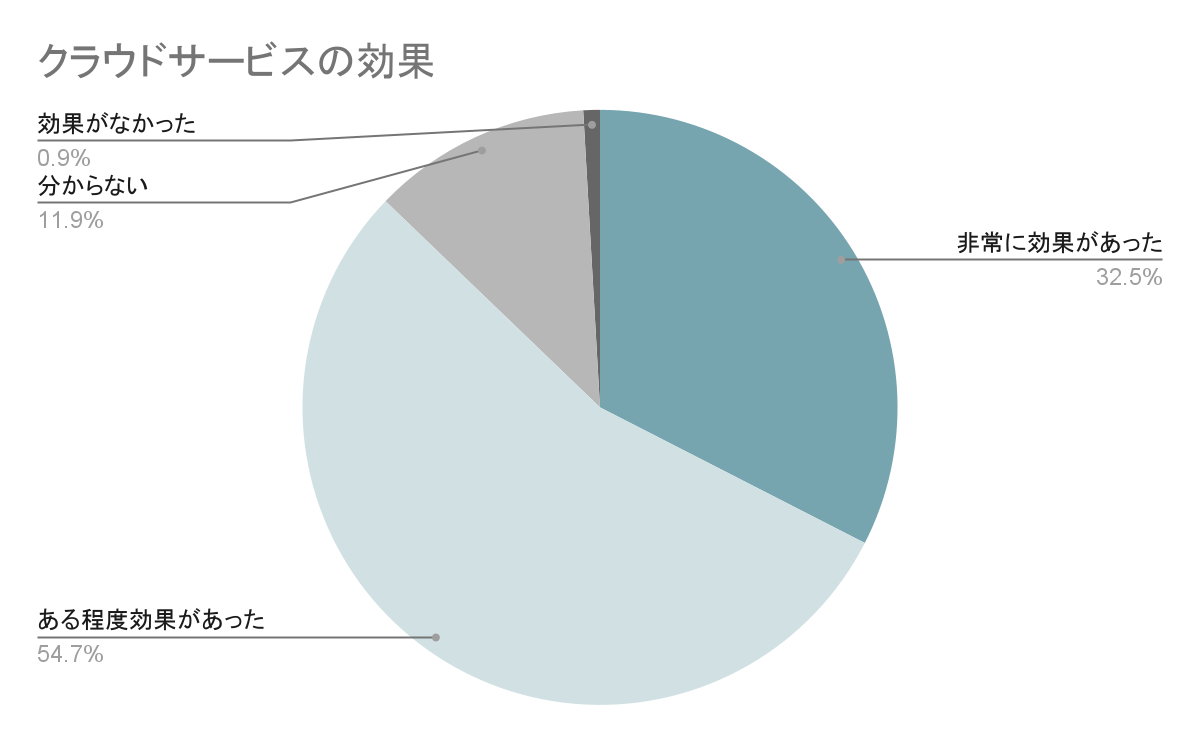

3-2.導入企業の87%は効果を感じている

次に実際の効果を見てみると、効果があったと回答している企業は87.2%(「非常に効果があった」+ある程度効果があった」の合算)となり、実に9割近い企業が効果を実感している結果となっています。

参考:企業におけるクラウドサービスの利用動向【総務省】(2022年10月27日)

何をもって効果とするかは各社異なるかと思いますが、SaaSは大掛かりなシステム導入と比べると安価で導入ができ、なおかつ操作も簡単な場合が多いのが特徴です。そのことから、導入後の効果が比較的実感しやすい企業が多いことが想定できます。

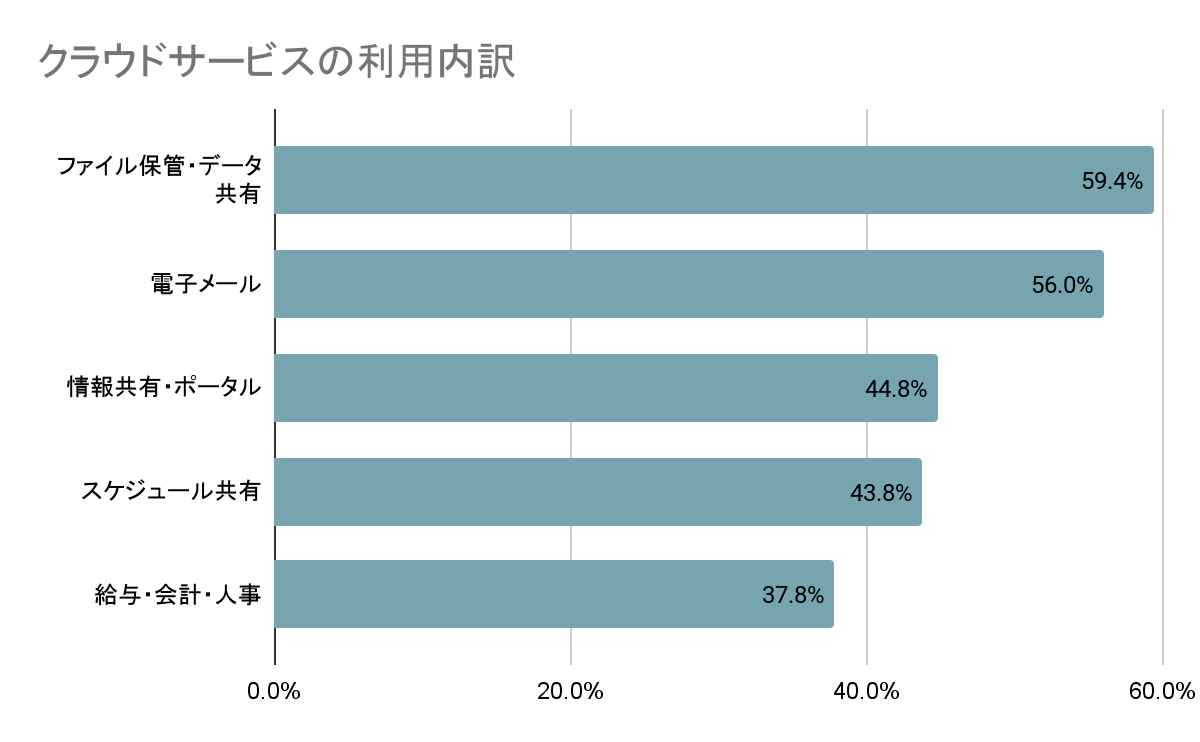

3-3.利用サービスの1位は「ファイル保管・データ共有」

最後に利用したサービスの上位5位を確認すると、1位は「ファイル保管・データ共有」で、約6割の企業が導入していることが分かりました。

参考:企業におけるクラウドサービスの利用動向【総務省】(2022年10月27日)

上位のサービスを見ると、各社「ペーパーレス」や「業務効率化」などの狙いが読み取れます。ペーパーレス関連のSaaSは比較的メジャーなので、最初に手が出しやすいというのも理由の一つでしょう

4.SaaSの導入ステップ

ここでは一般的にサービスを導入する手順として5つのステップを紹介します。

- 対象業務の選定

- 必要機能の検討

- ベンダー・サービスの比較検討

- トライアル実施

- 運用スタート

実際に導入するサービスや範囲によってステップは異なってきますので、「自社ならどんな手順でできるか」を考えながらお読みください。

4-1.対象業務の選定

SaaS導入の対象となる業務を選定するために、実務担当者へのヒアリングなどを通して各業務の負荷やリソースの割き具合などを整理しましょう。

より多くのリソースを割いており、かつ負荷が高い業務が定期的に発生するものが効率化余地が大きいため、優先順位を上げるのがいいかと思われます。

なお、会社や部門特有の複雑化した業務よりも、負荷が高いものの一般的な会社に発生し得るもの(紙帳票の処理など)の方がSaaS導入の初期ステップとしては進めやすいです。

4-2.必要な機能の検討

導入したい部門・業務が決まったら、次に考えるべきは「どのような機能が必要か」という点です。

例えば勤怠管理サービスやファイル保管サービスなどは提供企業が多いだけあって、各サービス細かく機能の違いがあります。

機能と考えると、システム的な要件に思われるかもしれませんが、ここで考えるべきは「こんなことがしたい」「こんな状態にしたい」というあくまでユーザ(使い手)側の視点で大丈夫です。

機能検討で洗い出す情報の例(勤怠管理サービスの場合)

- 「〇〇部署はアポイント先から直帰する社員が多いから、スマホで勤怠管理システムにアクセスできる必要がある」

- 「部門毎の残業時間などデータ集計・分析を行う余裕がないため、データ集計を自動化させて分析することにより働き方改革を進めたい」

- 「昔から使っている自社システムに慣れてしまっているので、初めてでも操作が簡単にできるものがいい」

重要なのは、必要な機能を洗い出すために既存の業務実態やフローを整理し、課題を顕在化させることです。SaaS導入前に顕在化している課題がSaaS導入後も解決されないままでは、単に業務フローが刷新されたのみとなり、本質的な業務効率化は見込めず本末転倒となってしまいます。

SaaS導入によって業務フローは少なからず変更となります。新しい業務フローが実務担当者に受け入れられず、せっかく導入したにも関わらず使われないという事態を避けるため、導入前に業務フロー改善の明確なイメージを持っておきましょう。

4-3.ベンダー・サービスの比較検討

前述した通り、SaaSでは似たような機能を備えたサービスが複数存在します。その中から自社の洗い出した ニーズに相応しいベンダーやサービスを選ぶのが次のステップです。

サービスの基本情報や紹介資料、導入事例などを収集しつつ気になったサービスがあれば気軽に問い合わせましょう。

必要な機能を整理しておけば、ベンダーへの要件出しも具体的で正確なものとなります。この時点で細かい部分まですり合っていれば実際に導入した際のギャップが小さくなります。

また、たいていのサービスにはデモ画面が容易されているため、積極的に利用して操作感が利用イメージを持っておきましょう。

4-4.トライアル実施

多くのSaaSは無料トライアルができるので、ぜひ利用しましょう。

自社に合ったSaaSを選ぶ最も簡単な方法は、実際に使ってみることです。

Webページ上では自社にピッタリであると感じられるSaaSも、実際に使ってみると操作性などに問題があると感じることがあるからです。

トライアル期間は2週間~1ヵ月ほどが一般的です。トライアルがないサービスでも、機能や利用人数が制限された「無料プラン」を設けていることがあります。

機能の使いやすさや画面の見やすさなどの使用感は使う上で重要なポイントとなるため、SaaSを本格導入する前に、可能な限りトライアルを実施し、自社との相性を見極めましょう。

4-5.本契約・運用スタート

比較検討・トライアルを経て、自社にピッタリなSaaSが見つかったら、契約・運用スタートに進みます。

導入時の初期設定は慣れていない人にはわかりにくい場合があるので、SaaSベンダーのサポート範囲を契約時によく確認しておくことが重要です。

スムーズに運用開始するためにも、必要に応じて有償サポートの契約も検討してください。

また、SaaSを使った新しい業務フローを定着させるために、社員向けの説明会やマニュアル作成など、実務担当者に積極的に活用してもらえる環境を整える必要があります。

5.SaaSを導入する際の5つの注意点

実際にSaaSを導入する際に注意すべき点について解説します。

前向きにSaaSを活用したいと思っているにもかかわらず、運用をスタートして「思っていたものと違った」と感じるケースも少なくはありません。 そのため、以下のような点などを事前確認するようにしてください。

- 利用環境

- セキュリティ対策

- 料金体系

- ベンダーの将来性

このようなSaaS導入済みの他社がつまずきがちなポイントについて、ピックアップして解説します。

5-1.利用環境は整っているか

インターネット環境さえあれば利用できるSaaSですが、利用環境はあらためて確認するようにしましょう。

利用環境の確認例

- WindowsやMacOSなど、自社で使っているOSに対応しているか?

- スマホでも活用する場合、スマホ用の画面が用意されているか?

- 既存の自社システムとの連携は可能か?

利用環境が合わなければSaaS導入の意味がなくなるため、気になる点は必ずあらかじめベンダーに問い合わせるようにしてください。

5-2.セキュリティ対策は万全か

情報漏えいなどのトラブルを防ぐために、セキュリティ対策は必ずチェックしたいポイントです。

SaaSは無数の端末からアクセス可能なクラウド上のアプリケーションです。そこにデータを上げることは、情報流出のリスクが高まります。自社の業界・業種や扱う情報を考え、適切なセキュリティレベルのものを選びましょう。

企業によっては「特定データへとアクセスを一部の役職に制限している」「外出先からのシステムアクセスの一部制限を設けている」など、業務によっては独自のセキュリティポリシーを設定しているケースもあります。自社のセキュリティポリシーを確認し、運用しやすいSaaSを選ぶことが重要です。

また、原則として停止が許されない業務にSaaSを使う場合は、災害対策の観点でもデータセンターの所在や拠点数、バックアップ体制も判断基準として設けておくとよいでしょう。

クラウド事業者は第三者侵入のリスクから通常はデータセンターの詳細な所在地を明らかにしていませんが、大まかな位置や災害・停電対策については掲示しているはずです。

5-3.料金体系は納得感があるか

SaaSの料金体系も必ずチェックしたいポイントです。

SaaSの主な課金体系としては「定額課金制」と「従量課金制」の2つが挙げられます。

定額課金制は、サービスの利用量にかかわらず、支払う料金が一定となっている課金体系です。一方、従量課金制は、サービスの利用量に応じて支払う料金が変化する課金体系となっています。

導入する前に、どの程度を利用するかをトライアルなども活用しながらじっくりシミュレーションし、よりコストを抑えられる課金体系のサービスを選択するように心がけてください。

5-4.ベンダーの将来性・サポート体制はあるか

SaaSを選ぶ際には、ベンダーに将来性があるかどうかを見極めることも大切です。

コストと労力をかけて選んだSaaSがたった数年でサービス終了してしまったとしたら、損害を被ってしまいます。ベンダーの経営基盤は安定しているか、明確なビジョンが掲げられているか、サポート人員が十分にいるか、などを多角的に分析し、ベンダーの将来性を測ってください。

また運用後のシステムメンテナンス・新機能リリースのタイミングもできれば押さえておきたいポイントです。

多くの場合は利用者が少ない夜間や休日に実施されますが、業務に影響が出ないスケジュールかどうかを確認しておきましょう。

ここまで記事を御覧いただいた上で、

「やっぱりSaaSの導入はむずかしそう」

「自分で調べて対応する時間がない」

「一旦、詳しい人の話を聞いたうえで判断したい」

とお考えの方は、ぜひ当社にサポートをお任せください。

SMBCグループのプラリタウンでは、DX推進に悩む企業さま向けに、課題に適したデジタルツールの選定や導入に関するご相談を承っております。

しつこい営業や面倒なお手続き、費用は発生いたしません。

まずはお気軽にお問い合わせください。

DXについて相談する

6.まとめ

本記事では、SaaSがどのような場面で活用でき、どのような効果があるかをお伝えしました。

あらためてこの記事のポイントをまとめます。

◎SaaSが導入できる代表的な場面は以下の通りです

SaaSが活用できる7つの部門例

- 経理・財務

- IT・インフラ

- 人事

- 法務・コンプラ

- 営業・販売企画

- 生産

- 物流

◎SaaSで得られるメリットは以下の通りです

SaaSの代表的なメリット

- コスト削減

- ペーパーレス化

- 業務効率化

- コミュニケーション促進

◎SaaSの導入率は70%で、そのうち87%は効果を実感しています

◎SaaSの導入の適切な手順は以下の通りです

SaaSの導入手順

- 必要機能の検討

- ベンダー探し

- トライアル実施

- 運用スタート

◎SaaS導入の注意点は以下の通りです

SaaS導入の注意点

- 利用環境

- セキュリティ対策

- 料金体系

- ベンダーの将来性

柔軟かつ安価なクラウドサービスであるSaaSは、昨今目覚ましい勢いで企業での導入が広がっています。新規でSaaSを導入する企業のみならず、SaaS導入済み企業も87%も効果を実感していることから、今後は追加のSaaS導入も考えられます。

ただしSaaSを提供する企業数も多いことから、導入前には活用場面を見極めたうえで、自社に相応しいSaaSを選ぶことが重要になります。

また、新しいシステムを導入することになるため、社員への浸透も忘れてはならない観点です。導入したいSaaSが決まったら、きちんと定着までを見据えて準備をするようにしましょう。